Николай Абаев - Психологические аспекты буддизма

- Название:Психологические аспекты буддизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наука» Сибирское Отделение

- Год:1991

- Город:Новосибирск

- ISBN:5—02—029733—X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Абаев - Психологические аспекты буддизма краткое содержание

Второе, исправленное и дополненное, издание сборника охватывает широкий круг проблем: влияние психологии буддизма на культурные традиции народов Восточной и Центральной Азии; исследование психологических концепций, возникших под влиянием буддизма; вопросы структуры психических процессов и динамики изменения психических состояний под воздействием буддийской практики психотренинга; теоретические и прикладные аспекты культуры психической деятельности. Для исследования привлекаются материалы важнейших памятников буддийской философии и психологии.

Книга рассчитана на буддологов, психологов, философов, историков, культурологов, широкий круг читателей.

Психологические аспекты буддизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Материалы литературы по цигун неоднозначны по своему содержанию и объективности. Авторы, как правило, отдают предпочтение именно той школе, которую они представляют. Отрадным представляется тот факт, что авторы ряда книг по цигун в какой-то степени отходят от традиционного метода — "ничего не создаю, а только передаю" (Конфуций), проводя серьезный аналитический анализ системы цигун как в целом, так и в частностях. Цигун в таких работах рассматривается в самых различных аспектах, интересующих современную науку: от философско-психологических и медицинских аспектов до конкретных практических рекомендаций с разъяснением техники воздействия того или иного упражнения на организм человека, что практически невозможно встретить в старых книгах по цигун. Но все авторы сходятся в том, что ныне цигун можно квалифицировать как искусство укрепления здоровья, играющее активную роль в профилактике и извлечении ряда заболеваний, сохранении и укреплении здоровья, предотвращении преждевременного наступления старости и в продлении жизни. Именно поэтому, отмечают современные исследователи, еще в древности система цигун была названа "методом излечения заболеваний и продления жизни" [1, с. 3].

Цигун — составная часть культуры психической деятельности, и она "теснейшим образом связана с другими составными элементами и частями всей метакультурной общности" [2, с. 4], в целом представляя собой своеобразное явление традиционной китайской культуры.

Цигун своими корнями уходит в глубокую древность, она вобрала в себя несколько систем психофизической подготовки — как традиционно китайских, так и буддийских по происхождению. В немалой степени благодаря буддизму цигун сохранилась до наших дней, и поэтому некоторые системы оказались "окрашены" в буддийские тона. Начиная с самого проникновения буддизма в Китай (1 в. н. э.) происходили процессы взаимовлияния двух культур — буддийской (индийской) и китайской, что позволяет исследователям говорить о специфическом китайском буддизме. Поэтому в цигун входят и системы, которые передавались исключительно буддийскими монахами.

Первые упоминания о цигун можно встретить в ранних китайских медицинских трактатах. Так, в знаменитом "Хуанди нэйцзин" ("Лечебник императора Хуанди") упоминается о том, что самому Хуанди — легендарному Желтому императору (середина III тысячелетия до н. э.) — уже было известно о цигун. Именно занятия цигун, согласно преданию, в сочетании с воинскими искусствами позволили императору одержать победу в схватке с рогатым чудовищем Ци Ю. Хуанди по традиции считается основателем ряда систем, связанных с воинскими искусствами, где присутствует цигун: "готи" (разновидность спортивных состязаний — "бодание") и "шуэди", до сих пор встречающихся в народной среде.

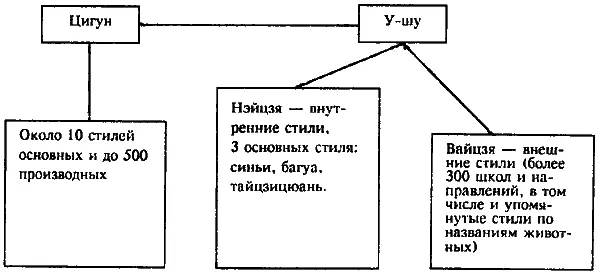

В "Хуанди нэйцзин" говорится, что эффективность результата прямо связана с качеством выполняемых упражнений, т. е. техника требовала постоянного совершенствования. Целью упражнений называлось "строительство "ци"" или "воспитание правильного "ци"". Обладать правильным "ци" — значит обладать отличным здоровьем. "Воспитание правильного "ци"" может быть выполнимо при следующих условиях: вдыхании сущностного и жизненного "ци"" сохранении определенного постоянного ментального состояния; содержании органов тела в гармонии. Эти три условия имеют своей целью регуляцию "сосредоточения мыслей", "дыхания", "формы", которые можно назвать тремя основополагающими принципами цигун [1, с. 5]. "Ци" традиционно понималось китайцами как некая энергия — воздух внутри человеческого тела, а цигун (дословно "работа дыхания") — как система тренировок, которые помогают правильной циркуляции "ци" в теле (при условии гармонии сил инь — ян), что, в свою очередь, развивает физические и духовные способности. С древнейших времен наряду с народной медициной цигун была предметом интереса Лаоцзы, Конфуция, Чжуанцы, а если говорить о более достоверных фактах, то в позднеханьский период (Восточная Хань, 25-220 гг. н. э.) врачеватель Хуа То составил трактат, в основе которого лежал принцип правильной циркуляции "ци". Этот трактат, как считается по традиции, послужил основой системы тайцзицюань, в свою очередь вызвавшей к жизни стили у-шу — воинских искусств: тигра, обезьяны, медведя, оленя, аиста, названных так по движениям, напоминающим движения этих животных. Таким образом, цигун органично связана с различными стилями у-шу [3, 4, 5]. Ниже приводится схема у-шу и цигун [189]в их развитии и взаимодействии.

В традиционной китайской медицинской (более 20 тыс. трудов) и философской литературе вопрос о понятии "ци" и его толковании многократно освещался в самых различных аспектах. Древнекитайская философия наряду с идеями натурфилософов о пяти первостихиях, о делении всего сущего на противоположные начала — женское и мужское (инь — ян) — включает и учение об эфире ("ци"), "который, сгущаясь, образует тяжелые, женские частицы (инь-ци), а воспаряясь, очищаясь, — легкие, мужские частицы (ян-ци), взаимодействие их порождает сначала пять первостихий, а затем все сущее" [6, с. 15].

"Ци", вызывающее всеобщее движение, — это энергия определенного качества, определенного направления в пространстве, определенной классификации или структуры. Исследователи полагают, что существует до тридцати истолкований "ци", из них можно выделить следующие:

1. формообразующая энергия космоса — значение, в основном присущее философским текстам, но встречается и в медицинских;

2. формообразующая энергия микрокосма — значение, более присущее медицинским текстам;

3. макрокосмическая формообразующая энергия — связана с четырьмя временами года, макрокосмическое влияние под воздействием изменения энергетической ситуации в макрокосме;

4. микрокосмическая формообразующая энергия — связана с психическими реакциями и проявляется в различных ритмических процессах организма человека.

Таким образом, цигун понимается как: 1) часть космической энергии, связанной с индивидуальным дыханием; 2) космическая энергия, которая непосредственно ассимилируется дыханием.

История донесла до нас имена Бянь Цяо (V–IV вв. до н. э.), автора "Трактата о болезнях", Гэ Хуна (Цинь — 221–207 гг. до н. э.), Тао Хуанцзина (Лян — 502–557 гг.), Чжао Юаня (Суй — 589–618 гг.), Сун Шулина (Тан — 618–907 гг.) и ряда других, оставивших после себя трактаты, посвященные специальным способам дыхания и упражнений, связанных с цигун. Средневековый лекарь ли Шичжэнь (1518–1593) в сохранившемся до наших дней медицинском трактате "Бэньцао ганму" (опубликованном после его смерти — в 1596 г.) во многом обобщил и достаточно систематически изложил накопившийся в течение столетий опыт цигун.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: