Александр Ивин - По законам логики

- Название:По законам логики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1983

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ивин - По законам логики краткое содержание

В книге рассказывается об идеях и проблемах современной логики и логического анализа научных знаний, а также о задачах формальной логики и ее отношении к диалектической логике, связи языка с мышлением и действительностью, о способах различных доказательств и опровержений.

По законам логики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нас интересует только коммуникация, связанная с интеллектуальным пониманием. Но чтобы точнее ее представить, надо отграничить ее, насколько это возможно, от эмоциональной коммуникации с присущей ей особой формой понимания.

В случае интеллектуальной коммуникации речь идет о передаче интеллектуального содержания, некоторых состояний разума. Эти состояния можно назвать мыслями, хотя слово «мысль» и является довольно неопределенным по содержанию.

Воспринимая высказанную мысль, слушающий понимает ее, то есть переживает определенные состояния разума. Эти состояния у говорящего и слушающего не могут полностью совпадать, быть одними и теми же. Они являются мыслями разных людей и неизбежно носят отпечаток их индивидуальности. Но в чем-то важном они все-таки совпадают, иначе понимание было бы недостижимо.

Мысли могут передаваться от человека к человеку с большей или меньшей точностью, причем точность их передачи, то есть адекватность понимания одним человеком другого, можно проконтролировать.

Иначе обстоит дело в случае эмоциональной коммуникации. Эмоциональные переживания хотя и не отделены стеной от интеллектуальных, отличны от них и представляют особую сферу духовной жизни человека.

Состояния страха, радости, грусти, восхищения и т. п. могут передаваться без всяких слов. Эмоции одних способны заражать и побуждать к определенной деятельности других, особенно в моменты паники, вспышек стихийной ненависти, стихийного ликования и т. д. Такие эмоции способны стать огромной силой, особенно когда они охватывают большие группы людей в условиях ослабления устоявшихся социальных связей.

Хорошей иллюстрацией эмоциональной коммуникации является музыка. С помощью такого специфического материала, как звуки, воссоздается процесс внутренней жизни человека, воспроизводится его реакция на мир, в который он погружен.

Исполняемое музыкальное произведение вызывает у слушателя цепь эмоциональных переживаний. Эти переживания можно связывать со словами, но такая связь необязательна. К тому же никакие слова не способны заменить саму музыку и вызываемые ею переживания. Музыка не требует интеллектуализации, перевода ее на язык понятий или образов. Словесная расшифровка музыкального произведения, указывающая, что должно быть пережито и какие образы должны пройти чередой в ходе его исполнения, как правило, только замутняет восприятие музыки, лишает его непосредственности и остроты. Музыкой отражаются и передаются эмоциональные, чувственные состояния, не требующие словесного аккомпанемента. Если они и вызывают какие-то размышления, зрительные, тактильные и т. п. образы, то лишь как результат простой ассоциации. У разных лиц эти мысли и образы, не столько обусловленные, сколько навеянные музыкой, различны. Они различны даже у одного и того же человека при каждом новом прослушивании одного и того же музыкального произведения.

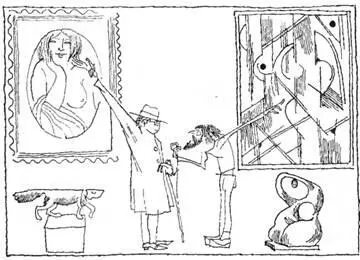

В определенном отношении к музыке близки живопись и скульптура: они также не требуют для передачи эмоций языка. Картины и скульптуры можно пояснять, комментировать, ставить в связь с другими произведениями живописи и скульптуры, с эпохой и т. п. Эти пояснения и комментарии являются в определенном смысле нужными и важными, поскольку они способствуют более глубокому пониманию. Тем не менее они остаются внешними для самого произведения, носят характер хотя и полезного, но в конечном счете необязательного приложения к нему. К тому же комментарии к одному и тому же произведению меняются от автора к автору, оставаясь во многом делом субъективного вкуса. Произведения существуют века, но каждое время осмысливает их по-своему и снабжает их новым комментарием.

«…Отношение языка к живописи, — пишет современный французский философ М.-П. Фуко, — является бесконечным отношением. Дело не в несовершенстве речи, а в той недостаточности ее перед лицом видимого, которое она напрасно пыталась бы восполнить. Они несводимы друг к другу: сколько бы ни называли видимым языком и хотел бы, чтобы его понимали все, кто знает этот язык.

Действительная трудность одинакового понимания высказываний связана прежде всего с тем, что слова обычного языка являются, как правило, многозначными, имеют два и больше значений. В дальнейшем придется еще обращаться к этой характеристической особенности разговорного языка, но уже сейчас следует обратить на нее особое внимание.

Казалось бы, ничуть не сложно различать случаи, когда говорится о ребре балконной стойки, а когда о ребре человека. Но даже здесь, как мы видели, возможна путаница.

Намного сложнее становится ситуация, когда у слова оказывается более двух значений или его значения трудно различимы.

Словарь современного русского литературного языка для самого обычного и ходового глагола «стоять» указывает семнадцать разных значений с выделением внутри некоторых из этих значений еще и ряда оттенков. Здесь и «находиться на ногах», и «быть установленным», и «быть неподвижным», и «не работать», и «временно размещаться», и «занимать боевую позицию», и «защищать», и «стойко держаться в бою», и «существовать», и «быть в наличии», и «удерживаться» и т. д. У прилагательного «новый» — восемь значений, среди которых и «современный», и «следующий», и «незнакомый»… У существительного «земля» также восемь значений, и среди них: «суша», «почва», «реальная действительность», «страна», «территория»…

Подавляющее большинство слов многозначно. Между некоторыми их значениями трудно найти что-либо общее. Например, «глубокие знания» и «глубокий овраг» являются «глубокими» в совершенно разном смысле. Между другими же значениями трудно вообще провести ясное различие. При этом чаще всего близость и переплетение значений характерны именно для ключевых слов, определяющих истолкование языкового сообщения в целом. Это верно как для обыденного языка, так и для научного и философского.

Например, советский философ, специалист по античной философии А. Лосев статистически показал, что в текстах Платона центральные его термины «идея» и «эйдос» имеют «иной раз сугубо чувственное значение, иной раз и внутренне и внутренне-внешнее значение; но главным и специфическим их содержанием является их чисто выразительная, а тем самым и диалектико-эстетическая смысловая направленность».

Слова не только многозначны, но нередко значения их просто неясны. Каждому, пожалуй, приходилось сталкиваться со случаями, когда фраза, составленная из самых обычных и хорошо знакомых слов, вдруг, оказывается, не имеет ясного смысла. И чем больше вдумываешься в нее, тем больше расплывается ее смысл. Так и со многими взятыми по отдельности словами. Пока мы произносим их, не задумываясь над их значением, они кажутся простыми и ясными. Стоит, однако, приостановиться и задуматься над каким-то словом, как его значение становится все более неотчетливым и расплывается, подобно утреннему туману.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: