Ролан Барт - Сад, Фурье, Лойола

- Название:Сад, Фурье, Лойола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Праксис

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-901574-63-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ролан Барт - Сад, Фурье, Лойола краткое содержание

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.

http://fb2.traumlibrary.net

Сад, Фурье, Лойола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

6. Дерево

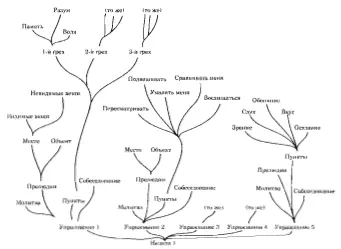

Запечатленная артикуляция образа делит некую смежность; она принадлежит к синтагматическому порядку и соответствует той оппозиции между единицами в рамках фразы, которую лингвисты называют «контрастом». Тем самым игнатианский язык содержит набросок системы виртуальных или парадигматических оппозиций. Игнатий неустанно практикует ту отчаянную форму бинарности, какой является антитеза; вся вторая Неделя, к примеру, регулируется оппозицией между двумя царствами, двумя хоругвями, двумя лагерями, Христовым и Люциферовым, атрибуты которых противостоят друг другу один к одному; всякий знак превосходства неминуемо обусловливает пустоту, где он обретает структурную опору для того, чтобы означать: Божья мудрость и мое невежество, его всемогущество и моя слабость, его справедливость и моя несправедливость, его доброта и моя злоба — все это парадигматические пары. Известно, что Якобсон определял «поэтику» как актуализацию и расширение систематической оппозиции в плане речевой цепи; дискурс Игнатия состоит из таких расширений, которые, если нам захочется спроецировать их графически, принимают вид сети узлов и разветвлений; сеть относительно проста, когда разветвления представляют собой бифуркации (в XIV–XV вв. бинарным называли как раз выбор, в котором участвует сознание), но эти расширения могут стать чрезвычайно сложными, если разветвления многочисленны. И тогда развитие дискурса напоминает развертывание дерева, фигуры, хорошо известной лингвистам. Вот, например, набросок дерева первой Недели:

Полезно представить себе непрерывное дерево игнатианского дискурса, так как здесь мы видим, как оно развертывается подобно органиграмме, предназначенной упорядочивать трансформацию вопроса и язык, или же производство шифра, способного вызвать ответ божества. «Упражнения» слегка напоминают машину — в кибернетическом смысле термина: мы вводим туда необработанный «случай», служащий материей для избрания; и выйти из нее должен не автоматический ответ, но закодированный, и тем самым «приемлемый» (в смысле, какой это слово может иметь в лингвистике) вопрос. Мы увидим, что парадоксальной целью игнатианского дерева является уравновешивать элементы выбора и его отсутствия, как если бы мы могли дождаться, пока выбор или не-выбор попадет в привилегированное положение; ибо закодирован здесь призыв к знамению Божьему, а не непосредственно само это знамение.

7. Топики

Дерево Игнатия подсказывает идею проталкивания, проведения вопроса (объект Упражнения) сквозь сеть ветвей, — но для того, чтобы подразделяться, тема, служащая предметом медитации, нуждается в дополнительном аппарате, который предоставляет веер своих возможностей; этот аппарат является топикой. Топика, важная часть inventio 14 , запас общих или специальных мест, откуда мы можем черпать посылки для энтимем, отличалась чрезвычайным богатством во всей античной риторике. «Область аргументов», «круг», «сфера», «источник», «кладезь», «арсенал», «улей», «сокровищница, где спят идеи» — риторы непрестанно прославляли в топике безусловное средство, помогающее нечто сказать. Форма, предсуществующая всякому изобретению, топика представляет собой решетку, табулатуру случаев, сквозь которую проводится разбираемый субъект (quaestio); из этого методического контакта рождается идея — или, по крайней мере, ее начало, тогда как на силлогизм возлагается задача продлить идею как бы механически. Итак, топика обладает всем очарованием арсенала тайных потенций. Существовало множество топик — от чисто формальной топики Аристотеля вплоть до «ощутимой топики» у Вико; и можно сказать, что даже после ее смерти многие дискурсы продолжают метод топики, не называясь таким именем.

Представим себе выгоду, какую Игнатий мог извлечь благодаря этому инструменту: субъект медитации (всегда полагающийся в форме вопроса к Богу в одной из преамбул к Упражнению) методически, пункт за пунктом, сопоставляется с терминами одного из списков, чтобы возникали образы, с помощью которых Игнатий строит свой язык: десять Заповедей, семь смертных грехов, три способности души (память, рассудок, воля) и, прежде всего, пять органов чувств; так, воображение ада состоит в том, чтобы воспринимать его пять раз подряд каждым из пяти органов чувств: видеть раскаленные тела, слышать крики проклятых, обонять запах клоаки из бездны, вкушать горечь слез, касаться огня. Более того: в той мере, в какой сам субъект может подразделяться на особые точки и каждую из этих точек требуется провести сквозь все случаи топики, это подлинная ткань медитации, которой должен заниматься упражняющийся, притом, что точки субъекта образуют «челнок», а случаи топики выстраиваются в цепь; так, по каждому из трех грехов, греху ангелов, греху Адама и греху человека, следует проходить трижды, по трем путям — памяти, рассудка и воли. Здесь опять-таки задействован закон тоталитарной экономии, о которой мы уже говорили: все покрывается, накрывается полотном, исчерпывается.

Игнатий воображает даже свободную топику, близкую к ассоциации идей: второй способ молиться состоит в том, чтобы «созерцать смысл каждого из слов молитвы… Мы произнесем слово Отче. Мы задержимся, обдумывая это слово, пока будем находить смыслы, сравнения, вкус и утешение в рассуждениях, соотносящихся с этим словом»; тем самым можно целый час промедитировать над всем, что связано со словом Отче. Речь здесь идет о весьма обобщенной технике: это способ концентрации, хорошо известный в Средние века под именем lectio divina 15 , а в буддизме — под названием намбуцу, или медитации при мысленном повторении имени Будды. Грасиан 16 дал барочный, более литературный вариант, состоящий в разложении слова на его этимологические, хотя и фантастические темы ( Di-os , тот, кто дал нам жизнь, богатство, наших детей и т. д. 17 ): это agudeza nominal 18 , своего рода риторическая annominatio 19 . Но если для буддиста сосредоточение на имени должно произвести пустоту, то Игнатий рекомендует исследование всех означаемых одного-единственного имени, чтобы подвести им итог; он стремится оторвать от формы протяженность ее смыслов и тем самым как бы ослабить субъект — тот субъект, что в нашей терминологии наделяется особой двусмысленностью, так как он сразу является и quaestio, и ego, объектом и агентом дискурса.

8. Типы сборки

То, что было артикулировано, должно быть собрано. Текст упражняющегося имеет в виду две основных формы сборки: повторение и рассказ. Повторение — основополагающий элемент педагогии «Упражнений». Прежде всего, существует буквальное повторение, которое состоит в том, чтобы проделывать какое-либо упражнение полностью, в его последовательности и деталях; это пережевывание (слово Игнатия). Затем, существует рекапитуляция, старая классическая схема summatio, многократно возобновлявшаяся на протяжении столетий: так, на седьмой день третьей Недели Игнатий рекомендует возобновить и рассмотреть Страсти во всей их совокупности. Наконец, имеется варьируемое повторение, и состоит оно в том, чтобы оставить субъект, изменив точку зрения; если, например, подойдя к избранию, я останавливаюсь, думая о выборе, то я должен рассмотреть то, что произойдет благодаря этому выбору в день моей смерти, а затем — в день Страшного Суда. Повторение состоит в том, чтобы исчерпывать «уместности» субъекта: мы повторяем с небольшими вариациями, чтобы быть уверенными, что мы как следует исчерпали тему. Сложная модель игнатианского повторения может сводиться к четырехчленной формуле, в которой, как говорят, подытоживается смысл четырех Недель из «Упражнений»: 1. Deformata reformare, 2. Reformata conformare, 3. Conformata confirmare, 4. Conftrmata transformare 20 ; с помощью двух корней и четырех префиксов все не только высказывается, но и повторяется во множестве, части которого слегка накладываются друг на друга, так что обеспечивается совершенство стыка. Игнатианское повторение не механистично, оно имеет функцию замыкания, или точнее — лабиринта: повторенные фрагменты напоминают стены редана — или выемки в почве перед реданом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: