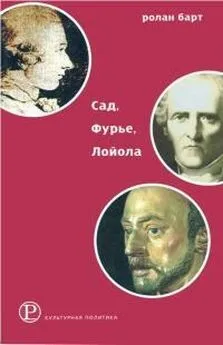

Ролан Барт - Сад, Фурье, Лойола

- Название:Сад, Фурье, Лойола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Праксис

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:978-5-901574-63-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ролан Барт - Сад, Фурье, Лойола краткое содержание

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.

http://fb2.traumlibrary.net

Сад, Фурье, Лойола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот, из-за парадокса, оказывающегося лишь внешним, может быть, именно исходя из чисто литературного состава произведений Сада, мы лучше всего видим определенную природу запретов, объектами которых эти произведения являются. Довольно часто происходит так, что моральное осуждение, которому подвергается Сад, облекается в затасканную форму эстетического презрения: Сада объявляют монотонным. Хотя всякое творение с необходимостью предполагает комбинаторику, общество, из-за старого романтического мифа о «вдохновении», переносит того, что ему об этой комбинаторике говорят. Однако же Сад это и сделал: он открыл и раскрыл свои произведения (свой «мир») как недра некоего языка, осуществляя тем самым тот союз книги и ее критики, каковой Малларме представил нам столь ясно. Но это не всё; садическая комбинаторика (отнюдь, вопреки распространенному мнению, не совпадающая с комбинаторикой всей эротической литературы) может показаться нам монотонной, только если мы намеренно перенесем наше внимание с садовского дискурса на «реальность», которую, как считается, этот дискурс репрезентирует или воображает: Сад скучен, только если мы фокусируем взгляд на рассказанных преступлениях, а не на перформансах 26 дискурса.

Аналогичным образом, когда, ссылаясь уже не на монотонность садовской эротики, но — откровеннее — на «чудовищные гнусности» «омерзительного автора», доходят, как это делает закон, до запрещения Сада на моральных основаниях, то дело здесь в отказе войти в единственный мир Сада, а это мир дискурса. Однако же на каждой странице своих произведений Сад предоставляет нам заранее обусловленный «ирреализм»: то, что происходит в романах Сада, является чисто баснословным, т. е. невозможным; или, точнее говоря, невозможности для референта превращены в возможности дискурса, а ограничения смещены: референт находится в полном распоряжении Сада, который, как и всякий рассказчик, может наделить его баснословными размерами, но вот знак, принадлежащий к порядку дискурса, неприступен, и он-то и творит закон. К примеру, в одной и той же сцене Сад приумножает экстазы либертена, выводя их за всяческие пределы возможного: это действительно необходимо, если он стремится описать множество фигур в одном-единственном сеансе: лучше увеличивать количество экстазов, являющихся референциальными единицами и, следовательно, ничего не стоящих, нежели количество сцен, представляющих собой единицы дискурса, а следовательно, стоящих дорого. Будучи писателем, а на реалистическим автором, Сад всегда выбирает дискурс, а не референцию; он всегда встает на сторона семиозиса, а не мимесиса: то, что «репрезентирует» Сад, непрестанно деформируется со стороны смысла, и именно на уровне смысла, а не референции, мы должны читать его произведения.

Очевидно, общество, запрещающее Сада, так его не читает; оно видит в произведениях Сада только зов референта; с точки зрения общества, слово — лишь некое оконное стекло, выходящее на реальность; творческий процесс, который общество воображает и на котором оно основывает свои законы, описывается всего лишь в двух терминах: «реальное» и его выражение. Следовательно, законное осуждение, вынесенное Саду, основано на определенной системе литературы, и система эта — реализм: реализм постулирует, что литература «репрезентирует», «изображает», «подражает»; что соответствие этой имитации действительности служит предметом эстетического суждения, если предмет литературы — трогательный или назидательный, и суждения (приговора) судебного, если предмет этот — чудовищный; наконец, что «подражать» означает «убеждать», «увлекать за собой»: таков школьный взгляд, который все же действует в целом обществе с его институтами. Жюльетта, «гордая и откровенная в свете, нежная и податливая в удовольствиях», чрезвычайно соблазнительна; но соблазняющая меня Жюльетта — бумажная, рассказчица историй, становящаяся субъектом дискурса, а не «реальности». Когда Дюран предается излишествам, Жюльетта и Клервиль произносят глубокие слова. «Вы меня боитесь? — Боимся? Нет, ведь мы не можем постичь тебя». Непостижимая в реальности, пусть даже воображаемой, Дюран (как и Жюльетта) — между тем — становится еще более непостижимой, как только покидает инстанцию анекдота, чтобы попасть в инстанцию дискурса. На самом деле функция дискурса существует не для того, чтобы «внушать страх, стыд, зависть, производить впечатление и т. д.», но для того, чтобы постигать непостижимое, т. е. не оставлять ничего за пределами слова и не сдаваться какому бы то ни было несказанному: кажется, именно таков лозунг, повторяющийся на всей территории садовского града, от Бастилии, где Сад существовал лишь с помощью речи, до замка Силлинг, святилища, но не разврата, а «истории».

Лойола *

1. Письмо

Иезуиты, как известно, весьма способствовали формированию идеи того, что у нас есть литература. Наследники и распространители латинской риторики в просвещении, на которое они, так сказать, обладали монополией в старой Европе, они завещали буржуазной Франций идею изящного письма, запрещение которого пока еще зачастую совпадает с образом литературного творчества, который мы себе составили. Однако, хотя иезуиты и способствовали тому, чтобы наделить литературу таким престижем, они с легкостью отказывают в нем книге создателя самого ордена: изложение в «Духовных упражнениях» объявляется «озадачивающим», «курьезным», «причудливым»; один священник пишет: «Все здесь утомительно, убого с литературной точки зрения. Автор только и стремился найти наиболее точное выражение, по возможности точную передачу Обществу Иисуса, а — через его посредничество — всей Церкви, того дара, который он сам получил от Господа». Здесь мы в очередной раз встречаемся с затасканным мифом современности согласно которому язык представляет собой всего лишь незначительный послушный инструмент для серьезных процессов, происходящих в духе, в сердце или в душе. Этот миф нельзя назвать невинным: не доверие к форме служит возвеличиванию важности фона: сказать «я плохо пишу» означает «я хорошо мыслю». Классическая идеология организует сферу культуры так же как, буржуазная демократия — область политики: разделение и равновесие властей удобная, но контролируемая территория предоставляется литературе, при условии, что территория эта будет изолированной и иерархически противостоящей прочим сферам; потому-то литература, обладающая чисто мирской функцией, несовместима с (канонической) духовностью; для первой характерны, изменчивые выражения, уклончивость, завуалированность, для второй — непосредственность, неприкрытость: вот почему невозможно быть одновременно и святым, и писателем. Очищенный от всяких контактов с соблазнами и иллюзиями формы, текст Игнатия, как часто говорят, едва ли ставит целью работу над языком: это просто нейтральный способ, обеспечивающий передачу ментального опыта. Тем самым лишний раз подтверждается место, которое наше общество предоставляет языку: это декорация или инструмент, и в нем видят своего рода паразит человеческого субъекта, пользующегося им поручается, что язык подобен украшению или орудию, каким пользуются и какое оставляют сообразно потребностям субъективности или общественным условностям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: