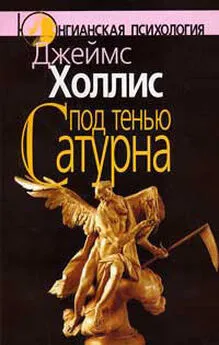

Джеймс Холлис - Мифологемы

- Название:Мифологемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Холлис - Мифологемы краткое содержание

James Hollis Mythologems: Incarnation of the Invisible World

Холлис Дж. Мифологемы: Воплощения невидимого мира / Пер. с англ. В. Мершавки (Библиотека психологии и психотерапии).

ISBN 978-5-86375-167-2

Мифологема – это мифическая идея или мотив. Несколько мифологем, соединенных в единое повествование, создают миф. Мифы – это не просто древние истории, это символические выражения энергии, посредством которых на нас воздействуют энергетические поля. Мифы зачаровывают и тем самым создают нас.

В этой книге известный юнгианский аналитик Джеймс Холлис предлагает поразмышлять о том, какую роль играет миф в жизни каждого из нас, задуматься, какие скрытые силы на нас воздействуют и в какой мере наши ценности отвечают потребностям души. Он надеется, что чем больше мы будем размышлять о своей роли в мифах и легендах жизненного сценария, чем больше вопросов будем себе задавать, тем более глубоким и осмысленным будет спектакль одного актера под названием «Жизнь», зрителями и одновременно участниками которого мы все являемся.

Книга будет интересна не только психологам различных направлений, но и широкому кругу читателей.

Мифологемы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Повседневная жизнь людей, отвергающих такой взгляд, не получает посланий, исходящих из глубины или от таинства. Но жизнь без глубины или таинства является совершенно бесплодной. Вспомним Поццо и Лаки из пьесы «Ожидание Годота»: им некуда пойти, нечего делать, ибо нет иерархической перспективы, – только горизонтальная, на которой они сидят и ждут. Но создать динамику психики, вызвать сердцебиение и приток крови, а также распознать в раскрывающихся лейтмотивах индивидуальной истории деятельность богов [253] Потоки энергии, пронизывающие наше тело, нашу биографию и все наши истории, являются свидетельством присутствия богов (то есть, полей архетипической энергии).

– значит почитать их и воссоздавать глубину и перспективу.

В XIX веке жил поэт Стефан Малларме [254] Стефан Малларме (1842-1898) – французский поэт, примыкавший сначала к парнасцам (печатался в сб. «Современный Парнас»), а позднее стал одним из вождей символистов. – Примеч. пер.

, который боролся с этой дилеммой двойственности. Он писал:

Да, я знаю, мы – всего лишь полые материальные формы, – и вместе с тем возвышенные, если представить, что мы создали Бога и свою душу столь возвышенными… что, да, я хочу придать этой материальной форме осознание того, что она собой представляет. Но она как безумная бросается в Сон, который, как ей известно, не является сном, воспевает Душу и все те божественные впечатления, которые накапливаются в нас с самого детства, и бросает в лицо Великому Ничто, что вся эта великолепная ложь является истиной [255] цит по: Calasso: Literature and the Gods, p. 111. Основной смысл этого высказывания Малларме заключается в следующем: мы – всего лишь плоть, но эта плоть создала бога и душу, а потому заслуживает всяческого уважения. Мы – всего лишь материя, но мы – сознающая материя, и мы создаем смысловые структуры и бросаем их Великому Ничто. Наши смыслы и ценности являются «ложными», однако они совершенно замечательны, ибо они дают нам возможность жить осмысленной жизнью.

.

Малларме не боится напряжения противоположностей, и его высказывание является несколько более утонченным, чем кажется на первый взгляд. Мы – полые материальные формы, и притом обладающие некой способностью воображать богов, то есть способностью создавать метафоры, указывающие на область таинства, к которой мы подходим. Мы – «сознательная материя», материя, способная на рефлексию, на создание метафор и символов, на что, оказывается, не способна никакая другая форма жизни. Мы – существа, создающие символы, животные, живущие не только инстинктами, но и смыслом. Мы – создания, которые могут не только испытывать печаль, гордость, радость, страх и пребывать во многих других физических состояниях, но и размышлять над ними.

Психика, способная к саморефлексии, представляет собой проявление духа, которое отличает нас от простой личинки или левиафана. Часть нашей инстинктивной сущности стремится создавать метафоры: именно так наше изначальное изумление жизнью принимает феноменологическую форму. Понятие, структура, классификация и даже институциализированная косность приходят позже. «Познание», «приобретение опыта» и «извлечение смысла» происходят одновременно и проникают в сознание посредством метафоры. Поэтому мы с почтением относимся к богам, проживая за свою жизнь последовательно одну мифологему за другой и тем самым создавая миф своего странствия и своего времени, и признаем сопричастность богов нашей жизни и нашему странствию.

Мы живем уже не в эпоху анимизма, когда видели богов в полете птиц, в ветвях деревьев, в поднимающейся по спирали дымке костра на стоянках племени. Мы были загнаны в мир объектов, из которого изгнали богов. Хотя мы обрели гигантскую силу, позволяющую перемещать объекты по нашему желанию, мы все равно живем более поверхностной и безумной жизнью, чем когда-либо. Только понимание метафоры позволит снова сделать видимым невидимый мир. Боги появляются всегда, когда встречаются Эго и Самость, когда их соответствие порождает образ, а сознание может открыться изумлению, вызванному происходящим.

Размышляя над сновидением, Юнг пишет:

Благодаря этому сновидению я понял, что самость – это принцип и архетип ориентации в мире и смысле. Именно в этом заключается его исцеляющая сила. Для меня этот инсайт означал приближение к центру, а значит, – и к цели. Отсюда ко мне пришло первое предчувствие моего индивидуального мифа. [256] Memories, р. 199.

Таким образом, наше отношение к силам Вселенной, которые движут не только космические тела, но и нашей скоротечной, смертной оболочкой, начинается с встречи с метафорой, с всеведущего «мгновения ока», которое узнает, что мы не околдованы нашими ментальными конструктами до уровня материализации богов. Мы сознательно используем свои вымыслы, а значит, мы не порабощены ими. Скорее они позволяют нам приблизиться к невидимому миру. Вот как об этом говорит от лица Рильке его вымышленный персонаж – Мальте Лауридс Бригге:

Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится – не знаю. [257] The Notebook of Malte Laurids Brigge, p. 14 и далее. (Рус. перевод: Райнер Мария Рильке. Записки Мальте Лауридса Бригге. СПб.: Азбука-классика, 2000.

Каждому из нас нужно вспомнить о том, что знали наши предки: что у нас внутри есть автономная область, которая, если мы будем ей доверять и по всем правилам вести с ней диалог, вступит с нами в контакт и согласится нас направлять.

Будучи ученым, врачом, психотерапевтом и мыслителем, Юнг обладал способностью открыть себя таинству. Он не создал сам, но несомненно помог воссоздать у современного человека способность воспринимать духовное. Он заявил: «Мои работы – это лишь более или менее удачная попытка включить этот "горячий" материал [его переживание бессознательного] в современную картину мира» [258] Memories, p. 199.

.

И напоследок из Юнга:

Потребность в мифических формулировках удовлетворяется, когда мы формируем видение мира, вполне приемлемое для объяснения смысла человеческого существования во Вселенной, – видение, исходящее из нашей психической целостности, из сотрудничества [со-действия] сознания и бессознательного. Бессмысленность мешает ощущать полноту жизни, а значит, она эквивалентна болезни. Смысл позволяет выдержать очень многое, – если не все. Никакая наука никогда не сможет заменить миф, и миф не может быть создан никакой наукой. И тогда не «Бог» является мифом, а миф является раскрытием божественности в человеке. [259] Memories, p. 340.

Интервал:

Закладка: