Виктор Молчанов - Исследования по феноменологии сознания

- Название:Исследования по феноменологии сознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:5-91129-041-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Молчанов - Исследования по феноменологии сознания краткое содержание

Книгу составляют два исследования: 1. Время и сознание; 2. Различение и опыт.

В первом исследовании рассматривается взаимосвязь сознания, времени и рефлексии в феноменологической философии. Проводится сравнительный анализ учений И. Канта, Э. Гуссерля и М. Хайдеггера.

Основная тема второго исследования – сознание как первичный опыт различений. Дилемма ментализма и редукционизма находит свое разрешение в новом понимании корреляции сознания, предметности и мира как различения, различенного и иерархии различенностей. Методологическое различие между анализом и интерпретацией служит основным ориентиром при выявлении различия между феноменологической дескрипцией и основными принципами в феноменологии Гуссерля.

Различение рассматривается как неагрессивное сознание, в отличие от синтеза и идентификации, а деформации опыта, в том числе кризис и агрессия, – как нехватка различений.

Исследования по феноменологии сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ответ, который в конечном итоге дает Гуссерль, состоит в том, что в основе представления о совокупности лежит синтез особого рода, который он называет «Kolligieren» – по-русски это было бы что-то вроде «коллективирования». Речь идет о «собирании в целое», если угодно, об образовании коллектива, т. е. множества, совокупности. Нельзя сказать, однако, что Гуссерль постепенно склонялся к этому решению в ходе исследования. Скорее это предпосылка, которая направляла его исследование и критику воззрений, непосредственно связывающих число и множество с различением.

Гуссерль обобщает некоторые из таких теорий, которые он считает более научными и правдоподобными, чем другие [271]. Основной ход рассуждения реконструируется Гуссерлем следующим образом: о множестве можно говорить только при наличии различных предметов. Если бы предметы были тождественными, то тогда перед нами был бы только один предмет. Эти различия между предметами должны быть заметны, в противном случае в нашем схватывании мы имели бы лишь не подвергнутое анализу целое, что делало бы невозможным представление о множественности. Поэтому представление о совокупности всегда предполагает представление о различии. Когда же мы отличаем один предмет совокупности от другого предмета, то вместе с различием всегда дано необходимым образом и его тождество с самим собой. «Мы получаем, следовательно, – реконструирует Гуссерль, – исходя из какого-либо конкретного множества, общее понятие множества, когда мы относим, различая, любое содержание к любому другому, при этом, однако, полностью абстрагируясь от особых свойств конкретно данных содержаний, рассматриваем любое из них просто как некоторое нечто, тождественное с самим собой. Так, некоторым образом возникает понятие множества как пустой формы различия (Verschiedenheit) « [272].

Гуссерль называет троих представителей реконструируемой им теории – Шуппе, Зигварта, Джевонса, ссылаясь также на Дюбуа-Реймона. «Сущность числа неопределима, – цитирует Гуссерль Шуппе, – так как она непосредственно вытекает из принципа тождества. Посредством него непосредственно полагается Одно и Другое, когда одно отличается от другого. Здесь, следовательно, дано многообразие (Mehrheit), или множество (Vielheit)». «Красное – это не зеленое и не синее, а не есть ни b , ни с , и b не есть ни а , ни с , и с опять-таки не есть ни а , ни b. Эти суждения простейшего вида образуют предпосылку при предицировании определенного числа, и для выражения того же самого смысла вместо простого различения можно назвать число; красный и зеленый и синий – это, скажем, не один, но три; можно также далее сказать (…) три различных цвета, однако это избыточная точность (…) «существуют три цвета» – это то же самое, что и «три различных цвета». То, что я не могу различить, я не могу сосчитать, это одно и то же».

Джевонса Гуссерль цитирует без перевода: «Number is but another name for diversity. Exact identity is unity, and with difference arises plurality». «Plurality arises when and only when we detect difference». «There will now be little difficulty in forming a clear notion of the nature of numerical abstraction. It consists in abstracting the character of the difference from which plurality arises, retaining merely the fact… Abstract number, then, is the empty form of difference; the abstract number three asserts the existence of marks without specifying their kind». «Three sounds differ from three colors, or three riders from three horses; but they agree in respect of the variety of marks by which they can be discriminated. The symbols 1+1+1 are thus the empty marks asserting the existence of discrimination» [273].

Очевидно, что ключевым термином реконструируемой теории является «пустая форма различия» – выражение, которое Гуссерль находит у Джевонса. Это выражение заслуживает пристального внимания: возможна ли вообще «форма различия», не является ли «форма» признаком тождества; не является ли тождество неявной предпосылкой рассуждений Джевонса, так же как и Шуппе?

Реконструкция Гуссерля не является, однако, простым реферированием. Гуссерль выдвигает возражения против теории и отвечает на них с позиций этой теории, он придает теории достаточно стройный вид, он изобретает символизм для этой теории… И отказывается от нее!

Первое возражение, которое выдвигает Гуссерль, состоит в том, что, с точки зрения этой теории, все числа – это «пустая форма различия». Чем же тогда три отличается от двух, четырех – от трех и т. д.? Не должны ли мы предполагать, замечает Гуссерль, что при числе два мы замечаем одно отношение различия, при числе три – два и т. д.

Выражение «отношение различия» (Unterschiedsrelation) заслуживает такого же внимания, как и «форма различия». «Отношение различия» предполагает тождество, правда, иным образом, чем «форма различия». Если последнее предполагает одну из форм – форму различия – как нечто самотождественное, то первое гуссерлевское выражение предполагает наличие самотождественных членов отношения. Тем самым предпосылки Гуссерля не отличаются кардинально от предпосылок Джевонса.

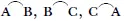

Гуссерль полагает, что рассуждениям Джевонса недостает глубокого психологического обоснования. Неясно, как соотносятся психологически «вариация меток» и «форма различия», означает ли «вариация меток» то же самое, что и число, или же она означает «форму различия». Гуссерль фиксирует это несовершенство теории и пытается его преодолеть следующим образом. Для простоты Гуссерль рассматривает совокупность трех предметов – А, В, С. В представление этой совокупности входят следующие отношения различия:  (дуги обозначают эти отношения). Все эти отношения даны в нашем сознании вместе, и какое бы содержание мы ни подставили вместо А, В и С, эти отношения будут иметь место, они образуют «форму» различия, которое характеризует число «три». (Гуссерль берет слово «форма» в кавычки, очевидно, чувствуя, что здесь не может идти речь о форме некоторого бесформенного материала.) Здесь возникают, говорит Гуссерль, определенные возражения: ведь каждое из этих отношений должно быть тождественно с самим собой и отличаться от других:

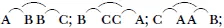

(дуги обозначают эти отношения). Все эти отношения даны в нашем сознании вместе, и какое бы содержание мы ни подставили вместо А, В и С, эти отношения будут иметь место, они образуют «форму» различия, которое характеризует число «три». (Гуссерль берет слово «форма» в кавычки, очевидно, чувствуя, что здесь не может идти речь о форме некоторого бесформенного материала.) Здесь возникают, говорит Гуссерль, определенные возражения: ведь каждое из этих отношений должно быть тождественно с самим собой и отличаться от других:  относительно этих различий верно то же самое, и таким образом, мы имеем своеобразный регресс в бесконечность.

относительно этих различий верно то же самое, и таким образом, мы имеем своеобразный регресс в бесконечность.

Для Гуссерля, как известно, регресс в бесконечность является одним из самых веских аргументов против любой теории, которая обнаруживает ту или иную его форму. Вопрос в том, насколько такая критика применима к теории различий, мы оставляем пока открытым.

Гуссерль, однако, не останавливается на выдвинутом возражении и предлагает следующий выход: «если мы (…) переходим, различая, от А к В и от В к С, то тогда новое различение С от А более не требуется; когда мы оба эти различия AB и ВС, связанные посредством основания В, соотносим друг с другом посредством акта различения более высокого уровня (höherer Akt der Unterscheidung), то возможность того, что С и А сливаются, ео ipso исключена» [274].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: