Юрий Ивлев - Логика для юристов: Учебник.

- Название:Логика для юристов: Учебник.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Юридический колледж МГУ

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-7251-0100-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Ивлев - Логика для юристов: Учебник. краткое содержание

Учебник соответствует программе курса логики для высших юридических учебных заведений. Основные вопросы излагаются с учетом достижений современной логической науки. В каждый раздел включены упражнения.

Для студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальности и направлению “Юриспруденция”. Может быть использован также студентами других специальностей, учащимися средних учебных заведений, всеми желающими изучить логику или усовершенствовать свои знания в этой области.

Логика для юристов: Учебник. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

§ 2. КРИТИКА И ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Критика— это деятельность, противоположная аргументации. Если целью аргументации является выработка убеждения в истинности или, по крайней мере, частичной обоснованности какого-либо положения, то конечной целью критики является разубеждение людей в обоснованности того или иного положения и убеждение их в ложности этого положения. Конечная цель при критике достигается не всегда. Иногда удается лишь установить необоснованность утверждения, а иногда устанавливается ложность утверждения или низкая степень правдоподобия. В связи с этим можно выделить два способа критики: критику аргументации и установление ложности или малой степени правдоподобия утверждения. Во втором случае критика называется контраргументацией, а критикуемое положение тезисом. Частным случаем контраргументации является опровержение.

Опровержение (логическое) — это установление ложности какого-либо положения с использованием логических средств и доказанных положений. Последние положения называются аргументами опровержения. В контраргументации, не являющейся опровержением, тоже будем выделять аргументы — обоснованные (полностью или частично, если критика правильная [32] Критика является правильной, если она осуществляется в соответствии с излагаемыми ниже правилами.

) утверждения, используемые при установлении ложности или малой степени правдоподобия тезиса. Естественно выделить и форму контр-аргументации.

Контраргументация (правильная) не является опровержением в следующих случаях: (1) когда аргументы — не полностью обоснованные суждения; (2) когда форма является недемонстративным рассуждением; (3) когда имеет место и то, и другое.

По направленности рассуждения различают критику тезиса путем обоснования антитезиса и критику, которая называется сведением к абсурду (reductio ad absurdum).

Первыйспособ критики. Пусть требуется обосновать утверждение “Иванов является участником данного преступления”. Если удаётся обосновать антитезис “Иванов не является участником данного преступления”, то исходное утверждение считается опровергнутым.

Второйспособ критики тезиса (reductio an absurdum) заключается в следующем. Из имеющихся аргументов и тезиса выводится противоречие. Отсюда делается вывод о ложности или малой степени правдоподобия тезиса. Схема этого способа опровержения:

Г , Тξ — В В

_____________

Г ξ — Т

Пример. Советский философ А. Ф.Лосев в книге “Диоген Лаэрций — историк античной философии” (М., 1981. С. 6) опровергает утверждение, что Диоген Лаэрций придерживается взглядов тех философов, о которых пишет наиболее подробно. (Это тезис — Т. ) Профессор Лосев рассуждает так. Допустим, что это утверждение верно. Тогда Диоген Лаэрций разделяет взгляды Платона, стоиков, скептиков, эпикурейцев ( В ), так как о Платоне и философах названных школ он пишет наиболее подробно (А). Но эти школы слишком отличаются друг от друга, чтобы философ мог принадлежать ко всем из них (◊ В ). Ясно, что таким способом нельзя определить собственные философские воззрения Диогена Лаэрция. Схема рассуждения:

А , ◊ В , Т ξ — В В

____________________

А , ◊ В ξ — Т

§ 3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ И КРИТИКИ

Доказательство и опровержение, аргументация и критика чаще всего проводятся в процессе спора. Различают следующие виды споров по их цели: (1) научная дискуссия (решение научной проблемы); (2) деловая, в том числе судебная, дискуссия (целью является нахождение правильного решения); (3) полемика (спор ради победы). Спор может проходить при публике, присутствие которой приходится учитывать участникам спора, и без нее — быть кулуарным. Кроме того, бывают споры с арбитром (роль арбитра в ходе судебного заседания выполняет судья, эту роль может выполнять публика) или без такового. Полемика, в которой участвуют два человека и которая происходит в присутствии публики, называется диспутом.

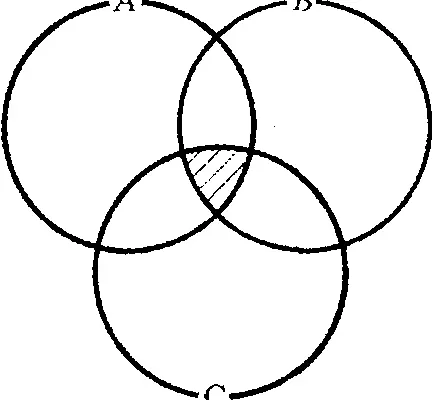

Начиная научную или деловую дискуссию, противоположные стороны стремятся выработать общее поле аргументации — договориться о том, как будут пониматься основные термины, спорные и другие утверждения, какой теории и какой логики будут придерживаться стороны и т.д. Пусть, например, в дискуссии участвуют три человека. Отношение между их полями аргументации может быть представлено схемой:

Заштрихованная поверхность соответствует общему полю аргументации

В случае полемики, а иногда и деловых дискуссий общее поле аргументации вырабатывается не всегда. Это объясняется тем, что такие споры не всегда являются спорами ради истины. (И при споре ради истины одна из сторон может, конечно, заблуждаться, считая свой тезис истинным, когда он на самом деле ложен. Однако при этом споре человек согласится признать свой тезис ложным, если это ему обосновать). При споре ради победы (любой ценой) трудно выработать общее поле аргументации.

Спор первого типа — спор ради истины — называется диалектическим. (Здесь слово “диалектический” употребляется в своем первоначальном смысле. Диалектикой древние греки называли искусство достижения истины в процессе беседы.) Дискуссия является диалектическим спором, а диспут и полемика — не всегда.

Спор второго типа — спор ради победы — называется эристическим (от древнегреческого “эристикос” — “спорящий”).

Противоположные стороны при диалектическом споре называются оппонентами. Если же одна сторона выдвигает тезис, а вторая его опровергает, то первая называется пропонентом (пропонентами), а вторая — оппонентом (оппонентами).

При эристическом споре противоположные стороны называются противниками.

Пример эристического спора можно найти в рассказе Шукшина В.М. “Срезал”.

“ — В какой области выявляете себя? — спросил Глеб.

— Где я работаю, что ли? — не понял кандидат.

— Да.

— На филфаке.

— Философия?

— Не совсем... Ну, можно и так сказать.

— Необходимая вещь. — Глебу нужно было, чтоб была философия. — Ну, и как насчет первичности?

— Какой первичности?

— Первичности духа и материи. — Глеб бросил перчатку. Кандидат поднял перчатку.

— Как всегда. Материя первична...

— А дух?

— А дух — потом. А что?

— Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

— Как всегда определяла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![С. Виноградов - Логика. Учебник для средней школы. [Издание восьмое. Утверждён Министерством просвещения РСФСР.]](/books/406733/s-vinogradov-logika-uchebnik-dlya-srednej-shkoly.webp)