Никколо Макиавелли - Государь. По ту сторону добра и зла

- Название:Государь. По ту сторону добра и зла

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-1049-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никколо Макиавелли - Государь. По ту сторону добра и зла краткое содержание

Никколо Макиавелли – итальянский философ и писатель. В своем главном произведении «Государь» он обосновал принципы сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств.

Фридрих Ницше – один из самых известных немецких мыслителей, создавший собственную философскую концепцию («философия жизни»), которая получила широкое признание и в то же время по сей день вызывает множество споров. Символ философии Ницше – сверхчеловек, которому дозволено все; движущая сила общественного развития – воля к власти.

В книгу, представленную вашему вниманию, вошли знаменитые произведения Н. Макиавелли «Государь» и Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла», а также другие их труды, посвященные теме сильной личности.

Государь. По ту сторону добра и зла - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Психологи Франции – а где же еще есть теперь психологи? – все еще не исчерпали того горького и разнообразного удовольствия, которое доставляет им betise bourgeoise, словно бы – словом, они выдают этим кое-что. Например, Флобер, этот бравый руанский буржуа, не видел, не слышал и не замечал уже в конце концов ничего другого: то был свойственный ему вид самомучительства и утонченной жестокости. Рекомендую теперь для разнообразия – потому что это становится скучным – другой предмет для восхищения: ту бессознательную хитрость, с которой все добродушные, тупоумные, честные посредственности относятся к высшим умам и их задачам, ту тонкую крючковатую иезуитскую хитрость, которая в тысячу раз тоньше ума и вкуса этого среднего сословия в лучшие его минуты – и даже тоньше ума их жертв: это может послужить еще раз доказательством того, что из всех открытых доселе видов интеллигентности «инстинкт» есть самый интеллигентный. Словом, изучайте-ка вы, психологи, философию «правила» в борьбе с «исключением» – это будет для вас зрелище, достойное богов и божественной злобности! Или, говоря еще яснее: производите вивисекцию над «добрым человеком», над «homo bonae voluntaris»… над собою!

Моральное суждение и осуждение – это излюбленная месть умственно ограниченных людей людям менее ограниченным, это в некотором роде возмещение того, что природа плохо позаботилась о них, это, наконец, случай сделаться умнее и утонченнее: злоба развивает умственно. В глубине души им очень приятно, что существует масштаб, перед которым им равны люди, богато одаренные умственными сокровищами и преимуществами, – они борются за «всеобщее равенство перед Богом», и уже для этого им нужна вера в Бога. Между ними встречаются сильнейшие противники атеизма. Они пришли бы в ярость, если бы им кто-нибудь сказал, что «высокое умственное развитие остается вне всякого сравнения с какою бы то ни было честностью и достопочтенностью исключительно морального человека»: я остерегусь сделать это. Напротив, я склонен скорее польстить им, говоря, что высокое умственное развитие само есть лишь последний выродок моральных качеств; что оно есть синтез всех тех состояний, которые приписываются «исключительно моральным» людям, после приобретения их порознь, долгой дисциплиной и упражнением, быть может, целой цепью поколений; что высокое умственное развитие есть одухотворение справедливости и той милостивой строгости, которая сознает себя призванной блюсти табель о рангах в мире, даже среди вещей, – а не только среди людей.

При теперешнем столь популярном восхвалении «бескорыстного» нужно, быть может, не без некоторой опасности, уяснить себе, в чем собственно народ видит корысть и о чем вообще больше всего печется заурядный человек, в том числе и люди образованные, даже ученые и, если не ошибаюсь, пожалуй, и философы. При этом обнаруживается тот факт, что громадное большинство вещей, интересующих и привлекающих более тонкие и избалованные вкусы, более возвышенные натуры, кажутся среднему человеку совершенно «неинтересными», если же, несмотря на это, он замечает приверженность к ним, то называет ее «desinteresse» и удивляется тому, что возможно поступать «бескорыстно». Были философы, сумевшие дать этому народному удивлению еще и обольстительное, мистически-нездешнее выражение (не потому ли, быть может, что они не знали высшей натуры из опыта?) вместо того, чтобы установить голую и в высшей степени простую истину, что «бескорыстный» поступок есть очень даже интересный и «корыстный» поступок, допуская, что… «А любовь?» Как! даже поступок из любви к кому-нибудь «неэгоистичен»? Ах вы, дурни! «А хвала жертвующего?» Но кто действительно принес жертву, тот знает, что он хотел за это получить нечто и получил, – быть может, нечто от себя самого за нечто свое же, – что он отдал здесь, чтобы получить больше там, быть может, чтобы вообще быть больше или хоть чувствовать себя «большим». Но это целая область вопросов и ответов, в которую неохотно пускается более избалованный ум: тут истина должна употребить все силы, чтобы подавить зевоту, если ей приходится отвечать. Но в конце концов ведь она женщина – не следует применять к ней насилие.

Случается иногда, сказал один педант и мелочной лавочник морали, что я уважаю и отличаю бескорыстного человека: но не потому, что он бескорыстен, а потому, что, на мой взгляд, он имеет право приносить пользу другому человеку в ущерб самому себе. Словом, вопрос всегда в том, что представляет собою первый и что – второй. Например, у человека, предназначенного и созданного для повелевания, самоотречение и скромное отступание были бы не добродетелью, а расточением добродетели – так кажется мне. Всякая неэгоистичная мораль, считающая себя безусловною и обращающаяся ко всем людям, грешит не только против вкуса: она является подстрекательством к греху неисполнения своего долга, она представляет собою лишний соблазн под маскою человеколюбия – и именно соблазн и вред для людей высших, редких, привилегированных. Нужно принудить морали прежде всего преклониться перед табелью о рангах; нужно внушать им сознание их высокомерия до тех пор, пока они наконец не согласятся друг с другом, что безнравственно говорить: «что справедливо для одного, то справедливо и для другого». Итак, заслуживал ли действительно мой педант морали и bonhomme, чтобы его высмеяли, когда он подобным образом увещевал морали быть нравственными? Но нужно быть не слишком правым, если хочешь иметь на своей стороне насмешников; крупица неправоты есть даже признак хорошего вкуса.

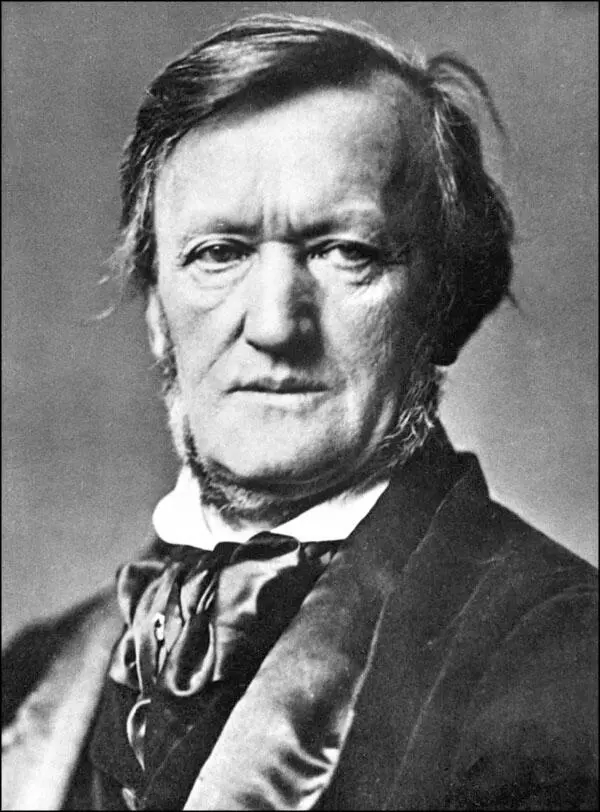

Рихард Вагнер (1813–1883) – немецкий композитор, представитель «мистического символизма» в музыке, оказал огромное влияние на развитие немецкого национализма. В молодые годы Ницше преклонялся перед Вагнером и пользовался его покровительством, позже между ними произошел разрыв, но Ницще продолжал обращаться к философскому осмыслению творчества Вагнера

Там, где нынче проповедуется сострадание, – а, в сущности говоря, теперь уже не проповедуется никакая иная религия, – пусть психолог навострит уши: сквозь все тщеславие, сквозь всю шумиху, свойственную этим проповедникам (как и всем проповедникам), он услышит хриплый, стонущий истинный вопль самопрезрения. Оно находится в связи с тем помрачением и обезображением Европы, которое возрастает в течение целого столетия (и первые симптомы которого достоверно описаны уже в одном наводящем на размышления письме Галиани к m-me д’Эпине), – если только оно не является его причиной! Человек «современных идей», эта гордая обезьяна, страшно недоволен собой – это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие хочет, чтобы он только «со-страдал»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: