Асель Айтжанова - Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиозных традиций

- Название:Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиозных традиций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ИП Крупчанский»fda2761d-de93-11e4-8ca3-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9905559-6-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Асель Айтжанова - Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиозных традиций краткое содержание

Книга «Ислам и Веды» – это диалог двух, на первый взгляд, далеких друг от друга традиций: исламского мистицизма (суфизма) и ведического монотеизма (вайшнавизма). Автор книги, религиовед, кандидат философских наук, с научной точностью объясняет ключевые понятия и концепции этих учений (роль духовного учителя, толкование священных текстов, уровни духовного знания, жизнь после смерти, строение вселенной и т. д.), словно подводя традиции друг к другу и позволяя им самим в ходе диалога рассказать о себе. В книге много цитат из Корана, Вед и комментариев к ним, а схожие моменты собраны в сравнительные таблицы в конце каждой главы. Подчеркивая общность духовных истин, заложенных в этих традициях, автор тем не менее не пытается смешать их. Все, кто интересуется духовными традициями Востока, найдут в этой книге множество малоизвестных и неожиданных фактов. Для широкого круга читателей.

Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиозных традиций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

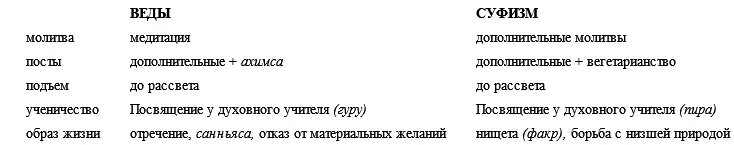

Помимо пищевого ограничения суфии также ограничивали свой сон. Первых суфиев называли «ка им ал-лайл ва са им ад-дахр» – проводящими ночи в молитве и соблюдающими полный пост днем. Воздержание от общения с противоположным полом также считалось средством для достижения просветления. Многие суфии отказывались от семейной жизни.

Бедность, полная нищета (факр) также считалась важным условием суфийской практики. Отказываясь от любой собственности, суфии следовали примеру Мухаммеда. Таким образом, уклад жизни суфиев во многом совпадал с образом жизни ведических санньяси в их стремлении отказываться от материальных привязанностей.

ПРАКТИКА НА ВТОРОМ УРОВНЕ

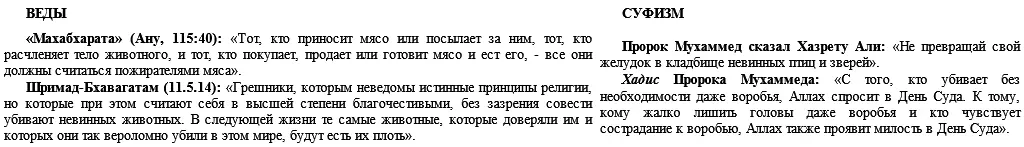

ВЕГЕТАРИАНСТВО

4.3. Внутренняя борьба

Ходжа Насреддин обратился к толпе со словами:

– Люди, хотите ли вы знание без преодоления трудностей, истину без заблуждения, достижение без усилия, продвижение вперед без жертвы?

Все закричали: «Хотим, хотим!»

– Чудесно, – сказал Насреддин. – Я тоже хочу, и если я когда-нибудь узнаю, как это сделать, то с удовольствием сообщу вам.

Гьяна и бхакти, в отличие от кармы, представляют собой духовные состояния, когда человек поднимается над отождествлением себя с телом. На обоих этих этапах человек должен осознать себя вечной душой. Поэтому важным условием перехода на эти уровни является победа над телесной концепцией жизни. А для того чтобы перейти с телесного на духовный уровень, человек должен обуздать желания своего тела. Этот процесс представляет собой глубокую внутреннюю работу, внутреннюю борьбу.

Внутренняя борьба в ведической практике

Ведическая литература с самого начала предупреждает человека, что духовная практика – это не легкий и не дешевый процесс. Это внутренняя битва, направленная против собственных материальных чувств и ума. Необходимость внутреннего сражения описывается в третьей главе Бхагавад-гиты:

«„Что же принуждает человека поступать греховно даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила?“

Верховный Господь сказал:

„Это лишь вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев. Оно греховный всепожирающий враг этого мира. Чувства, ум, разум [материальное тело] – пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание существа, воплощенного в теле, и вводит его в заблуждение. Поэтому, Арджуна, сначала обуздай этот великий символ греха – вожделение, управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души. Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она [душа]. О могучерукий Aрджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума [погруженного в сознание Кришны] и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага – вожделение“» (Бхагавад-гита, 3.36, 37, 40, 41).

Материальный ум, содержащий в себе такие качества, как вожделение, гнев, жадность, гордость, иллюзия и безумие, расценивается как главный враг человека, стремящегося к самоосознанию. Ум называется на санскрите манас . Контроль ума и победа над ним считаются в ведической литературе первым необходимым условием для перехода на духовный уровень.

Ум является своего рода адвокатом чувств, призывающих человека к удовлетворению телесных потребностей. Вся ведическая литература утверждает, что потребности чувств бесконечны, и чем больше человек пытается удовлетворить их, тем больше они возрастают. «Ману-самхита» сравнивает это с попыткой потушить огонь, подкидывая в него дрова. Чем больше кидаешь дров, тем больше разгорается огонь. Чем больше человек пытается удовлетворить свое тело, тем больше увеличиваются его желания, а удовлетворения не приходит. Поэтому ведические писания утверждают, что попытки удовлетворить материальные чувства бесполезны. Веды рекомендуют человеку не идти на поводу у своих чувств и ума, а контролировать их с помощью духовной практики. С другой стороны, Бхагавад-гита также утверждает, что простое подавление чувств через отказ от деятельности ничего не даст, а приведет человека к еще большим проблемам. Человек, который внешне отказывается от деятельности, но сохраняет привязанность к ней в своем уме, называется в Бхагавад-гите притворщиком: «Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой [в сознании Кришны], намного превосходит его. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства» (Бхагавад-гита, 3.6–9).

Таким образом, в Бхагавад-гите говорится, что только высший вкус может помочь человеку забыть низший вкус удовлетворения своих телесных потребностей. Такой высший вкус приходит от выполнения своих обязанностей в служении Богу.

Внутренняя борьба в суфийской литературе

Как и в ведической духовной практике, практикующий суфий тоже обязан пройти путь внутренней борьбы. Его задача – обуздание своей низшей природы, называемой в исламской терминологии нафсом .

Практически каждый суфийский учитель посвящал солидную часть своих произведений описанию природы нафса и особенностей борьбы с ним. Так же как и «Ману-самхита», теоретики суфизма говорили о том, что, потакая желаниям своего нафса, человек не может обрести удовлетворения. Аль-Кашани, арабский богослов, суфий XIV века, писал: « Нафс постоянно и неустанно предается похоти и самоуслаждению, вечно выходя за грань умеренности. Он ненасытен, и его жадность сравнима с мотыльком, которому недостаточно света свечи; не разубежденный осознанием опасности, заключенной в огне, он бросается в пламя и сгорает в нем». Поскольку попытки удовлетворить нафс бесполезны, суфийские мастера советовали побеждать свой нафс с помощью духовной практики. Аль-Кашани писал об этом так: «Слабохарактерность нафса может быть устранена только строгой аскетической дисциплиной и последовательностью духовного стремления, вытесняющего внутреннее сжатие и холодность, которые, в свою очередь, являются основой неподчинения и непокорности. Такого рода дисциплина ведет к принятию предписаний и соблюдению заповедей, она смягчает нафс, как дубление смягчает кожу, о чем говорится и в Коране: „Смягчается их кожа и сердца к упоминанию Аллаха“» (39:23).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: