Вячеслав Кириллов - Логика: учебник для юридических вузов

- Название:Логика: учебник для юридических вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Проспект

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-482-01672-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Кириллов - Логика: учебник для юридических вузов краткое содержание

В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным образовательным стандартом для юридических вузов, учтены особенности преподавания курса логики студентам высших юридических учебных заведений. Использованы материалы из области правовых наук, показано значение логических законов, приемов и операций в работе юриста. Даны литература, предметный указатель и перечень логических символов.

Данное издание является шестым, переработанным и дополненным.

Учебник может быть использован не только студентами-юристами, но также студентами других гуманитарных специальностей.

Логика: учебник для юридических вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

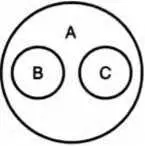

Понятие В содержит признаки, не совместимые с признаками понятия А. Объемы этих понятий не исчерпывают в своей сумме всего объема родового понятия.

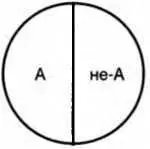

3. В отношении противоречия (контрадикторности)находятся понятия, одно из которых содержит некоторые признаки, а другое эти признаки исключает.

Объемы двух противоречащих понятий составляют весь объем рода, видами которого они являются и которому они соподчинены.

В отношении противоречия находятся положительные и отрицательные понятия: «честный» и «нечестный», «успевающий» и «неуспевающий», «дружественное государство» и «недружественное государство». Отношение между противоречащими понятиями изображено на схеме 8.

Схема 6

Схема 7

Схема 8

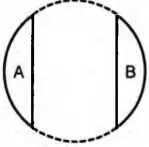

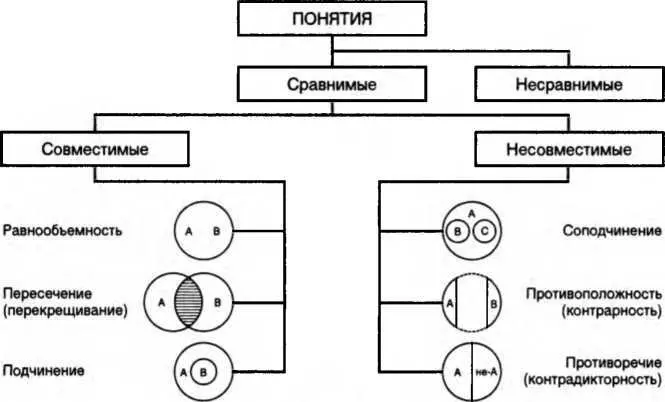

Отношения между понятиями представлены обобщенной схемой (схема 9).

Схема 9

1. Какие понятия называются сравнимыми и какие несравнимыми?

2. Назовите виды отношений между совместимыми и несовместимыми понятиями. Как изображаются эти отношения в круговых схемах?

Глава III ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ПОНЯТИЯМИ

§ 1. ОБОБЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ

Эти логические операции основаны на законе обратного отношения между содержимым и объемом понятия.

Обобщить понятие — значит перейти от понятия с меньшим объемом, но с бóльшим содержанием к понятию с бóльшим объемом, но с меньшим содержанием. Например, обобщая понятие «Министерство юстиции Российской Федерации», мы переходим к понятию «министерство юстиции». Объем нового (общего) понятия шире исходного (единичного) понятия; первое относится ко второму как индивид к виду. Вместе с тем содержание понятия, образованного в результате обобщения, уменьшилось: исключены его единичные признаки.

Продолжая операцию обобщения, можно последовательно образовать понятия «министерство», «орган государственного управления». Каждое последующее понятие является родом по отношению к предыдущему.

Из приведенного примера видно, что для образования какого-либо нового понятия путем обобщения нужно уменьшить содержание исходного понятия, т. е. исключить видовые (или единичные) признаки.

Обобщение понятия не может быть беспредельным. Наиболее общими являются понятия с предельно широким объемом — категории, например «материя», «сознание», «движение», «свойство», «отношение» и т. п. Категории не имеют родового понятия, обобщить их нельзя.

Ограничение понятия представляет собой операцию, противоположную операции обобщения. Ограничить понятие — значит перейти от понятия с бóльшим объемом, но с меньшим содержанием к понятию с меньшим объемом, но с бóльшим содержанием. Например, ограничивая понятие «юрист», мы переходим к понятию «следователь», которое, в свою очередь, можем ограничить, образовав понятие «следователь прокуратуры». Пределом ограничения понятия является единичное понятие(например, «следователь прокуратуры Иванов»).

Таким образом, изменяя объем исходного понятия, изменяют и его содержание, осуществляя тем самым переход к новому понятию — с бóльшим объемом и меньшим содержанием (обобщение) или меньшим объемом и бóльшим содержанием (ограничение).

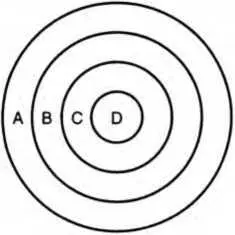

Логические операции обобщения и ограничения понятий широко применяются в практике мышления: переходя от понятий одного объема к понятиям другого объема, мы уточняем предмет нашей мысли, делаем наше мышление более определенным и последовательным. Так, расследование преступления связано с установлением его признаков. Установив, например, что данное деяние является преступным, следователь обнаруживает у него признаки преступления против собственности. Дополнительное расследование выявляет новые признаки, позволяющие квалифицировать это преступление как вымогательство. Мысль движется от понятия большего объема к понятию меньшего объема: «деяние ( А) — преступление ( В) — преступление против собственности ( С) — вымогательство ( D)» — схема 10.

Схема 10

Возможен и противоположный ход мысли. Устанавливая, например, что данное конкретное деяние является незаконным предпринимательством, мы относим его к преступлениям в сфере экономической деятельности, осуществляя, таким образом, операцию обобщения понятия.

Обобщение и ограничение понятий не следует смешивать с мысленным переходом от части к целому и выделением части из целого. Например, сутки делятся на часы, часы на минуты, минуты на секунды. Каждое последующее понятие не является видом предыдущего, которое, в свою очередь, нельзя рассматривать как родовое. Поэтому переход от понятия «час» к понятию «сутки» — не обобщение, а переход от части к целом у, переход от понятия «час» к понятию «минута» — не ограничение, а выделение части из целого .

1. Что такое обобщение и ограничение понятия? На каком логическом законе они основаны?

2. Какие понятия нельзя обобщить и какие — ограничить?

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В научной и практической деятельности часто возникает необходимость раскрыть содержание понятий, которые употребляются в рассуждениях. Так, чтобы правильно квалифицировать совершенное преступление как мошенничество, нужно знать содержание понятия «мошенничество» (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Если наказание за мошенничество предусматривает конфискацию имущества, необходимо знать содержание этого понятия — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного).

Логическая операция, раскрывающая содержание понятия, называется определением (дефиницией).

Понятие, содержание которого требуется раскрыть, называется определяемым (дефиниендум); понятие, раскрывающее содержание определяемого понятия, — определяющим (дефиниенс) [17] От лат. definiendum — определяемое, definiens — определяющее.

. Употребляются сокращенные обозначения: Dfd(определяемое) и Dfn(определяющее).

Интервал:

Закладка: