Сергей Лишаев - Эстетика пространства

- Название:Эстетика пространства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Лишаев - Эстетика пространства краткое содержание

Эстетика пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

68

Тот, кто лежит, ползет или плывет, такой возможности не имеет. Если бы мышь, ласточка или стрекоза обладали сознанием и зрительным аппаратом, подобными человеческому, то они не знали бы простора, так как морфология их тел, способ перемещения и величина не располагают к восприятию этой формы пространства.

69

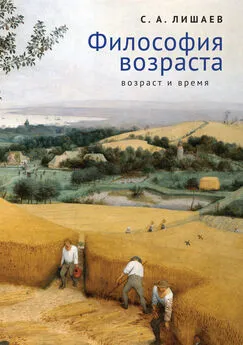

Люди, привыкшие к простору, к чередованию лесов и полей, к невысоким холмам и широким рекам, оказавшись в горах и ощутив

красоту и величие горного ландшафта, в котором доминируют вертикальные линии, могут затосковать по простору и испытать определенные трудности при адаптации к новому ландшафту. В одном из писем Чехову Ольга Книппер, делясь с ним своими грузинскими впечатлениями, упоминает, в частности, и о том состоянии, которое переживает сформированная на просторе душа, зажатая теснинами Кавказа: «Несмотря на здешнюю красоту, я часто думаю о нашей северной шири, о просторе – давят все-таки горы, я бы не могла долго здесь жить. А красиво здесь кругом – прогулки великолепные, много развалин старинных, в Мцхете интересный древний грузинский собор…» (О. Л. Книппер – А. П. Чехову, 22 июня 1899 г. // Антон Павлович Чехов. Переписка с женой. М.: Захаров, 2003. С. 22). Логично предположить, что житель гор, оказавшись на равнине, также будет испытывать чувство дискомфорта, только ему будет не хватать вертикального измерения («как все-таки здесь пусто, как давит томительная безграничность равнины!»).

70

Я позволю себе проиллюстрировать сказанное примером из собственного опыта. Мне вспоминается давний поход по Жигулевским горам… Была осень. Кажется, октябрь. Несколько дней мы шли по глубоким долинам и оврагам: приходилось карабкаться по поросшим густым орешником, кленом и дубом склонам, потом спускались вниз и идти по едва заметным в палой листве тропам… Когда находишься внутри горного массива, горизонта почти не видно. Высокие холмы, поросшие сосной, дубом, березой и кленом, да глубокие овраги – вот с чем приходится иметь дело, путешествуя по Самарской Луке. Многие часы ты видишь только пестрые по осени горы вокруг да мерно покачивающиеся спины товарищей, прикрытые высокими рюкзаками. Предпоследний день пути был особенно долгим и трудным. На стоянку (а это было маленькое озеро в горах) мы пришли, когда стемнело. На следующее утро, едва рассвело, мы пошли в сторону Волги, к горе Стрельная. Немного не доходя до места, спрятали в кустах рюкзаки и отправились к вершине.

Вершина этой горы нависает над волжским побережьем и крутыми уступами спускается к реке. К венчающим ее скалам выходишь со стороны горного массива и идешь дорогой, которую со всех сторон обступают деревья. Желто-зеленый тоннель из сомкнувшихся над головой берез и кленов. Через какое-то время лес остался позади, и мы пошли по каменистой тропе, ведущей к вершине. Склоны горы покрывала только сухая, пробивавшаяся сквозь мелкие камни трава. Кое-где внизу виднелись не добежавшие до вершины высокие старые сосны. Ощущение такое, как будто «с глаз упала пелена». Словно глаза наши были закрыты повязкой, а потом ее развязали, и перед нами раскинулось Пространство. По обе стороны от тропы открывался вид на горы, на Волгу, на Жигулевское море, на тающую за ним линию горизонта. Тропа завершалась каменной скалой-шишкой. Со скалы открывалась широкая панорама: впереди и по обе стороны от нас лежала река с ее островами, рукавами и заливами; за рекой – высокий берег, поросший лесом, среди которого виднелись матовые проплешины поселков и деревень; где-то совсем далеко, у самого горизонта, можно было различить бледные, осветленные светом и воздухом контуры большого города… Помню свою захваченность простором. Какое это было особенное чувство! Думаю, что сила впечатления была, во многом, связана с тем, что встречу с ним подготовила долгая и трудная дорога при почти полном отсутствии на пути открытых пространств.

71

Разве не естественнее было бы сочетать эпитет «родной» с представлением о закрытом, теплом, надежном, о «своем» пространстве, о близких человеку вещах и людях? Родным может быть дом, двор или улица. Это понятно. Но причем тут необозримый (а значит, неосвоенный, «дикий») простор?

72

Чувство уюта, к примеру, можно понять как переживание гармонии и равновесия человеком, отколовшимся от мира и общины и «собирающим себя» в небольшом пространстве обжитого места.

73

Понятно, что пространство, открытое в ширину и глубину по горизонтали, может – на правах внешнего референта – входить и в другие расположения, в частности, в расположения, отвергающие присутствие (тоска, ужас). Бесконечное пространство (будь то степь или море) может «наводить тоску», «пугать», «устрашать», «приводить в отчаяние»… Но нас интересует простор, а это такая форма пространства, данность которой сопровождается и приподнятостью, и покоем одновременно.

74

Подтверждение тому, что встреча с простором способна одновременно и взбодрить, и успокоить, привести душу «в порядок», каждый может найти в своем собственном опыте. Мы же ограничимся цитатами из писем Ольги Книппер А. П. Чехову «Не пишется мне сегодня. Писала и Марии Павловне, да оба письма разорвала бы охотно. Какая-то я судорожная. <���…> Тянет меня вон из города на простор. Каша у меня в душе и в голове». (Книппер – Чехову, 21 сентября 1899 г. С. 31. Книппер – Чехову, 22 июня 1899 г. С. 22 // Антон Павлович Чехов. Переписка с женой. – М., 2003). А вот отрывок из другого письма, где отчетливо выражен общий для домашнего уюта-уединения-пребывания и для сопряженной с простором возможности неограниченного движения эффект освобождения от беспокойства, от внутренней дисгармонии: «Пришли праздники, мне хочется сидеть дома, читать или слушать хорошую музыку, или удрать из Москвы на денек, на два, побегать на лыжах, подвигаться, понюхать свежего воздуха, простора, сбросить с себя городскую кислоту, одним словом» (Письмо О. Л. Книппер А П. Чехову, 22–26 декабря 1899 г. // Указ соч. С. 48).

75

О юном как расположении см.: Лишаев С. А. Эстетика Другого. СПб., 2008. С 146–153.

76

Подробнее см. Приложение 1.

77

Созерцанию открытого пространства препятствует скорость передвижения, которая сегодня весьма высока: если и встречаются за городом открытые участки дорог, то автомобиль (поезд) минует их очень быстро, не оставляя времени для созерцания шири, отвлекая внимание быстрой сменой предметов на переднем плане.

78

Настроенность на музыкально-звуковой ряд ограничивает вместимость зрительного восприятия, закрывает от слушающего то, что открыто зрению. Если же человек не идет, скажем, а сидит, то у него имеется возможность локализовать взгляд на светящемся экране монитора мобильного телефона, смартфона, планшетника, нетбука и прочих телекоммуникационных приборов, погружающих его в виртуальную реальность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: