Карл Кантор - Тринадцатый апостол

- Название:Тринадцатый апостол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:5-89826-225-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Кантор - Тринадцатый апостол краткое содержание

Карл Кантор – известный философ, социолог, культуролог, эстетик, зарекомендовавший себя с давних лет как знаток жизни и творчества Владимира Маяковского. Продолжая исследование трагической судьбы поэтического гения, автор предлагает новаторский, фактологически оснащенный, не только эстетический, но и теологический и историософский анализ личности и жертвенного служения истине величайшего лирика и эпика, панегириста и сатирика ХХ столетия.

Автор книги впервые раскрывает неметафоричность самосознания и самочувствия Маяковского как тринадцатого апостола, его органическое освоение и претворение в собственном творчестве поучений ветхозаветных пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и заповедей Иисуса Христа. Русский поэт предстает в книге как наследник христианских светочей Ренессанса – Данте, Рабле, Микеланджело, Шекспира, Сервантеса. И одновременно – как продолжатель русского фольклора и традиций русской художественной литературы. Автор выясняет духовную близость творческих исканий и обретений трех гигантов русской поэзии – Пушкина, Лермонтова и Маяковского. Владимир Владимирович показан в книге в его творческом самоизменении – от футуризма до толстовской кульминации критического реализма, противостоящего идеологизированному «социалистическому реализму». Колумб новых поэтических Америк, оклеветанный как антикоммунист официозной критикой, был и остался в поэзии единственным хранителем идеалов Христа и Маркса. Читатель узнает из книги, чем на самом деле была Лениниана Маяковского и каков был его неравноправный диалог с партией и государством. Певец Октября очень скоро стал провозвестником третьей, послеоктябрьской революции – революции духа.

Тринадцатый апостол - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь,

на земле хотим,

не выше жить

и не ниже

всех этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.

Нам надоели небесные сласти —

хлебище дайте жрать ржаной!

Нам надоели бумажные страсти —

дайте жить с живой женой! (2: 170)

При этом Маяковский вовсе не отвергал возможности воскрешения волею Господа целых народов (это было дано увидеть воочью пророку Иезекиилю). Да не это ли самое связывал Спаситель со своим вторым пришествием?!

Подобно тому как Исаия добровольно согласился стать пророком Саваофа, так и Маяковский по доброй воле стал тринадцатым апостолом Его Сына, именно тринадцатым, чтобы выйти за пределы двенадцати колен сынов Израилевых, обусловивших число апостолов Иисуса. Все прежние апостолы были иудеи, тринадцатый – первый не иудей, тринадцатый – славянин с грузинским подмесом.

Параграф третий

Губить и созидать

Маяковский также близко принимал к сердцу наставления Господа пророку Иеремию: «.Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» [37].

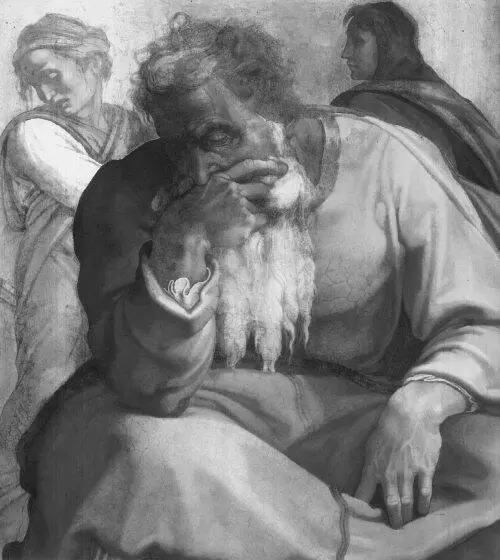

Микеланджело Буонарроти. Пророк Иеремия. 1508 г. Фрагмент росписи плафона Сикстинской капеллы, Ватикан

К каждому из нас обращены слова Господа: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя.» [38]Все мы призваны Мировым Духом – каждый для разного. Маяковский был призван стать тринадцатым апостолом в ХХ в., подобным святому апостолу Павлу и подобным пророку Иеремии. Сколько общего у Маяковского с Иеремией (как, впрочем, и с другими пророками)! Поэт сетовал: «Нет людей. душа не хочет немая идти, / а сказать кому?» Не на то ли жалуется и Иеремия?

«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины?» [39]Иеремия такого не нашел. За отступничество от Господа, за ложь Иеремия мстит своему народу. «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею, без жителей» [40].

Зато, когда иудеи, вразумленные Иеремией, вернулись из вавилонского плена, пророк, созидающий будущее, запел другие песни: «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их» [41].

О том же пророчит Маяковский, вторя Иеремии:

Я с теми,

кто вышел

строить

и месть

в сплошной

лихорадке

буден.

Отечество

славлю,

которое есть,

но трижды —

которое будет. (8: 313)

Параграф четвертый

Пророчество – пульс русской литературы

Пророчество присуще не только поэзии Маяковского – оно вообще свойственно великим созданиям русской литературы. Пушкин переложил в стихи рассказ Исаии о том, как коснулся серафим горящим углем уст пророка:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Александр Сергеевич относил рассказ Исаии о становлении пророка, конечно, и к самому себе. Он сам определил, в чем состояло его пророчество и какое оно возымело воздействие на людей:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Величайший поэт России был певцом свободы и империи (как опредилил Г. Федотов), но империи не николаевской, а идеализированной империи Петра Великого, империи как равноправного объединения самых разных народов, не порабощающей колонии, а приобщающей их к цивилизованной метрополии. Пушкин идеализировал Петра и его империю, а сам осуждал крепостное право, самовластье. В империи Петра он видел, преувеличивая, воплощенным тот принцип государственного содружества разных племен и рас, какой, как я думаю, близок к идее «Монархии» Данте. Возлюбленный сын гармонии не ведал того чувства трагизма существования человека, того неприятия преднайденного мироустройства и того стремления к «новой земле и новым небесам» (по Исаие), без которых нет пророка во всей полноте его свойств. То, чего не было у светозарного Пушкина, было у его прямого наследника. Лермонтов показал, что происходит с посланцем Господа, когда он пророчествует:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Лермонтовский пророк бежал от преследований толпы в пустыню и там, как птицы, питался даром Божьей пищи. В городе пророка разве что не убили, но презирали все – и старцы, и дети. Михаил Юрьевич и сам был таким же гонимым пророком:

К чему толпы неблагодарной

Мне злость и ненависть навлечь,

Чтоб бранью назвали коварной

мою пророческую речь?

Чтобы апостолу и пророку в России не пострадать от властей и непросвещенного населения, надобно было достичь материальной и духовной независимости, да еще и всемирной славы, как автору собственного Евангелия Льву Толстому. Реформатора отлучили от церкви, установили за ним полицейский надзор, но это нисколько не мешало неугомонному проповеднику еще беспощадней обличать тиранство царского режима, вредоносность барско-помещичьей, буржуазной и рептильно-интеллигентской культуры и призывать к установлению всероссийского крестьянского «мира». Лермонтов не был так защищен. Потомок шотландского горца был сослан царем на Кавказ, на передовую линию войны против кавказских горцев. Государь надеялся, что там «клеветника» убьют.

Лермонтов уцелел в кровавых схватках – ружейных и рукопашных – с любимыми им кавказцами, но все-таки был застрелен на дуэли на горе Машук однополчанином Мартыновым в 1841 г. Услышав о гибели Лермонтова, самодержец произнес: «Собаке – собачья смерть». А на повеление царя в 1837 г выслать бунтующего юнца на Кавказ Лермонтов ответил непревзойденно дерзким прощанием с Отечеством, коим правил император:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза

От их всеслышащих ушей.

Пессимизм Лермонтова беспросветен. И это не следствие романтизма, как полагают лермонтоведы, а знак высочайшего философско-космического мировоззрения:

Мы сгибнем, наш сотрется след

………………………………….

Наш прах лишь землю умягчит

Другим, чистейшим существам.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том I [СИ]](/books/1143654/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-i-si.webp)

![Алексей Вязовский - Тринадцатый апостол. Том II [СИ]](/books/1143715/aleksej-vyazovskij-trinadcatyj-apostol-tom-ii-si.webp)