Карл Поппер - Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография

- Название:Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Раймунд

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906345-02-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Поппер - Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография краткое содержание

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой философскую автобиографию Карла Раймунда Поппера (1902–1994), — крупнейшего философа науки и социального мыслителя XX века. Повествование автора об особенностях его интеллектуального становления и философской эволюции разворачивается на фоне масштабных событий XX века — первой мировой войны, межвоенного лихолетья 1920–1930 годов, вынужденной эмиграции и годов скитаний. Автор приоткрывает перед читателем вход в лабораторию своей мысли, показывает рождение своих главных философских концепций и идей через призму споров с коллегами, друзьями и оппонентами. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По меньшей мере лет за десять до того, как я выбрал это название, я осознал, что моя собственная проблема, в отличие от классической проблемы универсалий (и ее биологического варианта) была проблемой метода . В конечном счете, то, что я изначально запечатлел в своей голове, было заклинание думать и действовать каким-то одним образом, а не другим. Вот почему задолго до того, как я изобрел термины «эссенциализм» и «анти-эссенциализм», я ограничивал термин «номинализм» термином «методологический», используя имя «методологический номинализм» для подходов, удовлетворяющих моему заклинанию. (Теперь я полагаю, что это название не совсем правильно. Выбор слова «номинализм» был обусловлен моим старанием отождествить мой подход с какой-нибудь хорошо известной позицией или, по крайней мере, найти сходства между ним и какой-нибудь такой позицией. Однако классический «номинализм» был позицией, которую я никогда не разделял.)

В начале 1920-х годов мне пришлось вступить в две дискуссии с людьми, имеющими влияние в этих вопросах. Первым моим оппонентом был Карл Поланьи, экономист и политический теоретик. Поланьи считал, что то, что я описываю как «методологический номинализм», является характерным для естественных, но не для общественных наук. Вторая дискуссия, состоявшаяся несколько позднее, была с Генрихом Гомперцем, глубоко оригинальным мыслителем с бесконечной эрудицией, который шокировал меня, назвав мою позицию «реализмом» в обоих смыслах этого слова.

Сегодня я думаю, что и По ланьи, и Гомперц были правы. По-ланьи был прав, потому что естественные науки по большей части свободны от вербальных дискуссий, в то время как в общественных науках они во многих формах все еще неистовствуют. Мне теперь следует сказать [9] 9 (Добавлено при правке корректуры). По предложению сэра Джона Экклса я недавно поменял термины «первый», «второй» и «третий» миры на «мир 1», «мир 2» и «мир 3». Что касается моей прежней терминологии, см. [1968(г)] и [1968(s)]; по поводу предложения сэра Джона см. его книгу «Лицом к лицу с реальностью» (John Eccles. Facing Reality. New York, Heidelberg and Berlin: Springer-Verlag, 1970). Это предложение поступило слишком поздно, чтобы я мог включить его в первоначальный текст настоящей книги за исключением одного или двух мест. (Добавлено в 1975: Я теперь до некоторой степени отредактировал текст.) См. также примеч. 293 ниже, а также The Self , особенно главу Р2.

, что общественные отношения принадлежат тому, что я не так давно назвал «третьим миром» или лучше «миром 3», — миру теорий, книг и проблем; миру, который всегда, начиная с Платона — рассматривавшего его как мир понятий, — изучался, главным образом, эссенциалистами. Гомперц был прав, потому что реалист, верящий в существование «внешнего мира», с необходимостью верит в наличие не хаоса, а космоса, то есть в существование регулярностей. И хотя в себе я чувствовал больше противоречий с классическим эссенциализмом, чем с номинализмом, я тогда не понимал, что, замещая проблему существования сходств проблемой биологической адаптации к регулярностям, я стоял ближе к реализму, чем к номинализму.

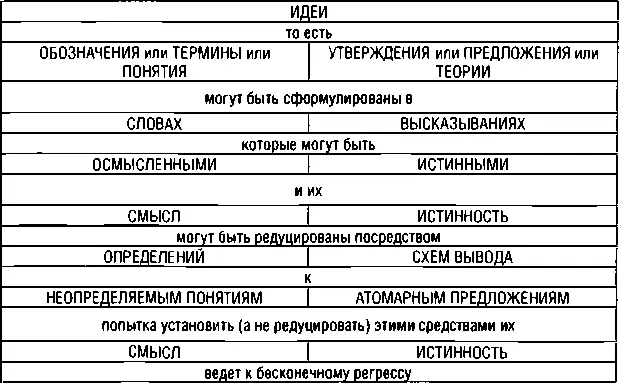

Для того, чтобы обрисовать вещи в том виде, в каком я вижу их сейчас, я воспользуюсь таблицей идей, которую я впервые опубликовал в работе «Об источниках знания и невежества» [10] 10 Ежегодная Философская Лекция (Annual Philosophical Lecture, British Academy, 1960 [1960(d)], [1961(f)]; перепечатано в «Предположениях и опровержениях» [1963(a)], см. особенно с. 19 и далее. См. также с. 349 моей «Эпистемологии без субъекта познания» [1968(s)], а также главу 3 моей [1972(a)]. (Таблица, воспроизведенная здесь, является небольшой модификацией оригинала.)

.

Сама по себе эта таблица довольно тривиальна: логическая аналогия между левой и правой ее сторонами хорошо установлена. Однако ее можно использовать для того, чтобы вернуться к моему заклинанию, которое теперь можно переформулировать следующим образом.

Несмотря на полную логическую аналогию между левой и правой сторонами этой таблицы, левая сторона философски неважна, в то время как правая философски бесконечно важна [11] 11 См. 3-е издание «Предположений и опровержений» [1969(h)], с. 28, введенный в это издание пункт 9. (Пункт 9 в ранних изданиях теперь идет под номером 10.)

.

Из этого следует, что философии значений и философии языка (пока они занимаются словами) идут по неверному пути. В области интеллекта единственными вещами, достойными наших устремлений, могут быть только истинные теории или теории у приблизившиеся к истине, — во всяком случае, оказавшиеся ближе к ней, чем другие (соперничающие) теории, например более старые.

Я полагаю, что с этим утверждением может согласиться большинство людей; однако кое-кто может захотеть привести следующие доводы. Вопрос, является ли теория истинной, или новой, или интеллектуально значимой, зависит от ее смысла; а смысл теории (если она сформулирована грамматически недвусмысленно) является функцией смыслов слов, в которых эта теория сформулирована . (Здесь, как в математике, термин «функция» включен для объяснения порядка аргументации.)

Этот взгляд на смысл теории кажется почти очевидным; он широко распространен и часто бессознательно принимается как нечто само собой разумеющееся [12] 12 Даже Готлоб Фреге не формулирует его во вполне явном виде, хотя он несомненно имплицитно содержится в его «Sinn und Bedeutung» (О смысле и значении), и он даже приводит аргументы в его пользу. См. также Peter Geach and Max Black (eds) Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege (Oxford: Blackwell, 1952), pp. 56–78.

. Тем не менее в нем едва ли содержится хотя бы толика истины. Я бы противопоставил ему следующую грубую формулировку.

Отношение между теорией (или утверждением) и словами, использованными для ее формулировки, аналогично отношению между написанным словом и буквами, использованными для его написания.

Ясно, что буквы не имеют «смысла» в том смысле, в каком его имеют слова; хотя мы и должны знать буквы (то есть в каком-то смысле их «смысл»), если мы хотим узнать слова и различать их смыслы. Примерно то же самое можно сказать о словах и утверждениях или теориях.

Буквы играют чисто техническую или прагматическую роль в формулировании слов. На мой взгляд, слова также играют чисто техническую и прагматическую роль в формулировании теорий. Таким образом, и буквы, и слова являются просто средствами для достижения целей (различных целей), а единственно интеллектуально важными целями являются: формулирование проблем, пробное предложение теорий для их решения и критическое обсуждение соперничающих теорий. Критическое обсуждение оценивает представленные теории с точки зрения их рациональной и интеллектуальной ценности для решения поставленной проблемы, а также в отношении их истинности или близости к истине. Истина является главным регулирующим принципом в критике теорий; другим принципом является их способность ставить новые проблемы и решать их (см. мою работу «Предположения и опровержения», гл.10).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: