Сергей Кара-Мурза - Белая книга. Экономические реформы в России 1991–2001

- Название:Белая книга. Экономические реформы в России 1991–2001

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Алгоритм»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Белая книга. Экономические реформы в России 1991–2001 краткое содержание

Эта книга — о состоянии современной России, в которое она приведена за десятилетие реформ. Книга эта белая. Это значит, что в ней даны не мнения и оценки, а факты. Триста графиков, взятых из официальной статистики, дают картину общего состояния дел в хозяйстве России.

Как может судить из объективных данных сам читатель, за десять лет наше хозяйство отброшено далеко назад — по некоторым показателям на дореволюционный уровень. Никогда ранее, даже из-за войны, не было столь долгого и глубокого спада производства. То, что сделали «реформаторы» с экономикой, трудно назвать реформой — ведь реформы проводятся ради улучшения хозяйства и жизни граждан.

Книга предназначена для всех, кого волнует судьба России.

Белая книга. Экономические реформы в России 1991–2001 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

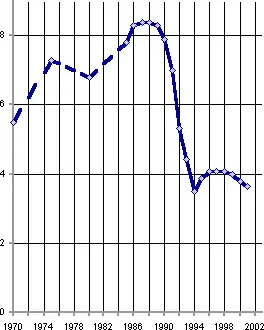

Рис. 2–16. Улов рыбы и добыча других морепродуктов в РСФСР и РФ, млн. т

Рыба была и остается важным экспортным продуктом в России и дает значительную валютную выручку. Так, в 1990 г. было экспортировано 491 тыс. т. свежемороженой рыбы (12,2 % от улова). В 1996 г. было экспортировано 1,15 млн. т рыбы (37,6 % улова), на 1,14 млрд. долл. Правда, в тот же год было импортировано 351 тыс. т рыбы. В 2000 г. экспортировано 984 тыс. т рыбы (25,9 % улова).

Качество импортной рыбы и рыбопродуктов в большинстве случаев ниже, чем у отечественной продукции: в 1995 г. было забраковано и снижено в сортности 54,9 % импортной рыбы и рыбопродуктов (24 % отечественных), в 1996 г. 51,8 % импортных продуктов (33 % отечественных), в 1997 г. 34,1 % импортных (47 % отечественных).

В советское время поставляемая отечественными рыбаками свежемороженая рыба была дешевым продуктом массового употребления. При либерализации цен в 1992 г., когда ценообразование стало исходить из критерия максимальной прибыли, рыба подорожала относительно выше, чем мясо.

Если за 1992–1995 гг. розничная цена говядины в РФ возросла в 1338 раз, то цена свежемороженой рыбы (без деликатесной) в 4188 раз — в три с лишним раза больше, чем цена говядины.

Падение улова и повышение цены сопровождается в РФ сокращением потребления рыбы. По сравнению с 80-ми годами оно упало более чем в два раза.

В 1999–2000 г. наметился некоторый рост, и потребление вышло на уровень 1994 г. Этот процесс представлен на рис. 2–17.

Рис. 2–17. Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в РСФСР и РФ в год, кг

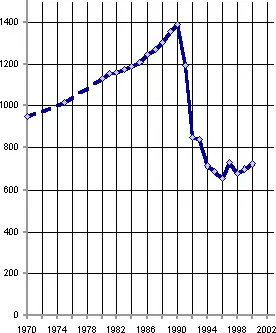

Потребление кондитерских изделий и сладостей вместо чистого сахара — признак роста благосостояния и перехода к более современному типу питания. Вплоть до 1990 г. в РСФСР наблюдался довольно быстрый рост промышленного производства сладостей (по сравнению с уровнем 1970 г. объем их производства вырос на 45 %). После 1990 г. произошел исключительно резкий, обвальный спад производства сахаристых кондитерских изделий (на 40 % за два года), который продолжился, хотя и медленнее, до 1996 г.

При этом за 1991–1992 гг. одновременно упало и потребление сахара — с 47 кг на душу населения в 1990 г. до 30 кг в 1992 г. (то есть на 36 %). Таким образом, реформа привела к резкому сокращению потребления сладостей и вообще сахаристых веществ в большинстве российских семей, в том числе у значительной части детей.

Рис. 2–18. Производство сахаристых кондитерских изделий в РСФСР и РФ, тыс. т

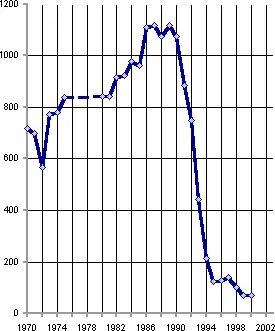

Надо заметить, что даже сахар-рафинад , который всегда использовался в качестве недорогой сладости и был лишь незначительно дороже белого сахара-песка, стал мало употребляться (и потому производиться) — из-за того, что население стремится сэкономить даже на этой небольшой разнице (см. рис. 2–19).

Рис. 2–19. Производство сахара-рафинада в РСФСР и РФ, тыс. т

Следует добавить, что собственное производство сахара-песка из сахарной свеклы в России снизилось с 1990 г. в два раза, и из стран вне СНГ в РФ сейчас импортируется около 5 млн. т сахара-сырца в год.

Важнейшим продуктом питания в России был и остается хлеб. Всегда он был и наиболее доступным по цене продуктом. В ходе реформы произошло столь непропорциональное повышение цен на хлеб, что положение резко изменилось. Если принять цену килограмма пшеничного хлеба за единицу, то цены на другие продукты изменялись в ходе реформы следующим образом (см. табл. 2–3):

Таблица 2–3. Цены на продукты питания относительно хлеба

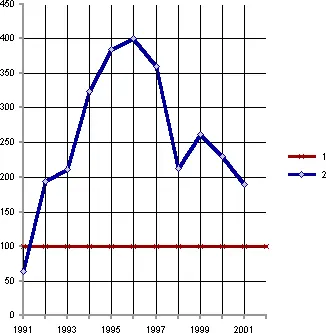

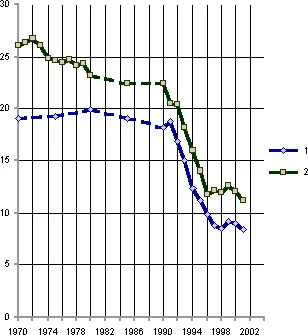

Процесс резкого подорожания хлеба относительно других продуктов (точнее, бескостной говядины, которая берется в статистике за стандарт для сравнения) хорошо виден на рис. 2–20. На нем показана цена 1 кг пшеничного хлеба в % от цены 100 г говядины. В последние годы говядина быстро растет в цене, так что прежний разрыв в цене хлеба сокращается.

Рис. 2–20. Соотношение потребительских цен на хлеб пшеничный (1 кг) с ценой 100 г говядины в РСФСР и РФ (на конец года в процентах) 1 — говядина (кроме бескостной); 2 — хлеб пшеничный

Рыночная реформа означала изменение самих принципов ценообразования. В советское время самый главный продукт — хлеб — продавался почти по себестоимости. Реальная (технически обусловленная) себестоимость буханки хлеба на прилавке равна примерно двукратной стоимости пшеницы, пошедшей на изготовление этой буханки (точнее, 2,1 от этой стоимости).

В 1989 г. закупочная цена килограмма пшеницы в РСФСР была 22,7 коп., из нее получалось 1,5 кг хлеба, которые стоили 45 коп.

Весной 2000 г. батон белого хлеба весом 380 г. стоил в Москве 6 руб. Он был выпечен из 250 г. пшеницы. Такое количество пшеницы стоило в декабре 1999 г. на российском рынке 43 коп. (1725 руб. за тонну).

Технически обусловленная себестоимость превращения пшеницы в хлеб с доставкой его к прилавку равна 110 % от стоимости пшеницы, то есть для одного батона она составляла в конце 2000 г. 47,3 коп. Итого реальная себестоимость батона была равна 90,3 коп. А на прилавке его цена была 6 руб. Такой разрыв свидетельствует о монополизации или теневом контроле рынка хлеба, этого важнейшего для общества товара. В отсутствие эффективной системы государственного регулирования хлебный рынок стал источником обогащения за счет населения и товаропроизводителей.

В результате произошло то, чего никак нельзя было ожидать в России, — производство муки и хлеба в большой мере «ушло в тень». По официальной статистике оно сильно сократилось (рис. 2–21), притом что, согласно бюджетным обследованиям, потребление хлебных продуктов снизилось мало.

Рис. 2–21. Производство муки, хлеба и хлебобулочных изделий в РСФСР и РФ, млн. т. 1 — хлеб и хлебобулочные изделия; 2 — мука

В этих условиях получить точные данные о потреблении именно хлеба трудно. Оно маскируется тем, что в статистической таблице «Потребление основных продуктов питания» понятие «хлебные продукты» дается как агрегированное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: