Себастьян Хаффнер - Некто Гитлер: Политика преступления

- Название:Некто Гитлер: Политика преступления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2019

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-340-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Хаффнер - Некто Гитлер: Политика преступления краткое содержание

Некто Гитлер: Политика преступления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изящество конструкции книги Хафнера в том, что она не механистична, не схематична, не арифметична. Помните, как в «Кроткой» ростовщик, рассказывая о своем сватовстве, усмехается: «Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствах: „Но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то“». Такого арифметического взвешивания (типа: автобаны построил, но шесть миллионов евреев убил – взвешивайте) у Хафнера нет.

Уже в двух первых главах Хафнер умело показывает, как все достижения и успехи Гитлера были накрепко связаны с его преступлениями. Как все эти достижения и успехи торили дорогу войне, геноциду. Тактика ошеломительных успехов, когда политик внаглую нарушает все правила политической игры, да и просто человеческого общежития, бьет первым и, не обинуясь, прихватывает себе то, что плохо лежит, на первых порах не может не принести успех, тем жутче и катастрофичнее будет поражение, – такой вывод можно сделать из книги Хафнера. Причем поражение это ударит не только по лихому и бессовестному авантюристу, но и по всем тем, кто вольно или невольно вступил вместе с ним на тропу чудесных достижений и успехов. Кара неизбежна. Бог долго терпит, да больно бьет. (Интересно, что эквивалента этой русской пословицы нет ни в одном европейском языке.)

Кто же этот авантюрист, увлекший за собой в гибель и позор целую страну, целый народ? И вот, пожалуй, это самый сильный парадокс Себастьяна Хафнера. И самый, заметим, уязвимый:

Некоторые английские историки во время войны пытались доказать, что Гитлер, так сказать, закономерный продукт всей немецкой истории; что от Лютера через Фридриха Великого и Бисмарка идет прямая линия к Гитлеру. Всё наоборот. Гитлер глубоко чужд любой немецкой традиции, и более всего он чужд лютеранско-прусской традиции, не исключая ни Фридриха, ни Бисмарка, традиции трезво-самоотверженного служения государственному благу. Но трезво-самоотверженное служение государственному благу – это как раз последнее, в чем можно заподозрить Гитлера, даже успешного Гитлера предвоенного периода. Немецкая государственность – не только в ее правовом, но и в организационном аспекте, – была с самого начала пожертвована Гитлером во имя тотальной мобилизации народа и (не будем об этом забывать) во имя собственной незаменимости и несменяемости; об этом мы уже писали в предыдущих главах. Трезвость он планомерно изгонял одурманиванием масс; можно сказать, что шесть лет он накачивал немцев наркотиками, да и сам был для них наркотиком, которого лишил их во время войны. А что до самоотверженности, то Гитлер как раз крайний и самый яркий пример политика, ставящего свое личное сознание избранности выше всего и мерящего свою политику масштабами своей собственной биографии; впрочем, не будем повторять то, о чем было сказано более подробно. Обратившись к его политическому мировоззрению, нельзя не заметить, что он вообще в своем политическом мышлении не принимал в расчет государство, он оперировал только понятиями нации и расы; это объясняет грубость его политических действий и – одновременно – неспособность превратить свои военные победы в политические успехи: политическая цивилизация Европы – и Германии, само собой, тоже – с конца эпохи Великого переселения народов зиждилась на том, что войны ведутся между государственными образованиями, оставляя в стороне как народы, так и расы.

Гитлер не был государственным деятелем, и уже хотя бы поэтому он стоит особняком в немецкой истории. Но его невозможно назвать и таким народным вождем, каким был, например, Лютер, имеющий с Гитлером только то общее, что оба были уникальны, оба явились без предшественников и не оставили после себя наследников. Но если Лютер во многих своих чертах прямо-таки персонифицировал немецкий национальный характер, то личность Гитлера так же не вписывается в немецкий национальный характер, как его Дворец партсъездов не вписывается в архитектуру Нюрнберга. У немцев даже в период их неистовой веры в фюрера было некое понимание чуждости Гитлера немецкой традиции. К восхищению Гитлером у них всегда примешивалось нечто вроде удивления, удивления тем, что им было подарено нечто столь неожиданное, столь чужеродное, как Гитлер. Гитлер был для них чудом – «посланцем небес», что, прозаически говоря, может означать только одно: некто совершенно необъяснимым образом явившийся извне, свалившийся как снег на голову. «Извне» здесь не только «из Австрии». Гитлер явился к немцам из куда более дальнего далека; сперва, ненадолго, с небес; потом – не приведи впредь, Господи, – из глубочайших пропастей ада [15] С. 252–254 наст. изд.

.

Для Хафнера Гитлер – не порождение немецкой истории. Для Хафнера он – порождение европейской революции, того социального взрыва, который в той или иной мере пережила вся Европа после Первой мировой войны. В этом есть резон. Как есть он и в том, чтобы рассматривать Гитлера по хафнеровскому лекалу как своеобразного (и отвратительного) завершителя и наследника Ноябрьской революции в Германии. Такого нетипичного «Наполеона» Ноябрьской революции и еще более нетипичного пореволюционного диктатора, чем Сталин, с которым Хафнер сравнивает Гитлера не раз – и всякий раз интересно и верно:

Очевидно, что среди диктаторов XX века Гитлер занимает место между Муссолини и Сталиным, однако при более строгом рассмотрении он оказывается ближе к Сталину, чем к Муссолини. Нет ничего более ошибочного, чем именовать Гитлера просто фашистом. Фашизм – это власть высших классов общества, опирающаяся на искусственно вызванное возбуждение масс. Гитлер, конечно, умел воодушевить массы, но вовсе не для того, чтобы поддерживать высшие классы. Он не был классовым политиком и его национал-социализм стал иным общественным явлением по сравнению с итальянским фашизмом. В предыдущей главе мы показали, что его «обобществление людей» находит точные соответствия в социалистических государствах, таких как теперешние ГДР и Советский Союз, – соответствия, которые в фашистских государствах пробивались чахлыми ростками или вовсе отсутствовали. От сталинского «социализма в отдельно взятой стране» гитлеровский «национал-социализм» (обратите внимание на терминологическую идентичность!) отличался только сохранившейся частной собственностью на средства производства – весомое различие с точки зрения марксистов. Насколько весомо ощущалось это отличие предпринимателями в гитлеровском тоталитарном государстве – открытый вопрос. Между тем отличия национал-социализма Гитлера от классического фашизма Муссолини куда весомей: в рейхе не было монархии, предоставляющей возможность отставки диктатора, не было твердой иерархии в партии и государстве, никакой конституции (даже фашистской!), не было реального союза с историческими высшими классами, меньше всего – помощи им. Символична и говорит о многом одна внешняя деталь: Муссолини столь же часто носил фрак, как и партийную униформу. Гитлер время от времени носил фрак в переходный период 1933–1934 годов, пока Гинденбург был рейхспрезидентом и Гитлер был вынужден подчеркивать свой мнимый союз с фон Папеном; после этого – только полувоенная униформа, как и у Сталина [16] С. 118–120 наст. изд.

.

Интервал:

Закладка:

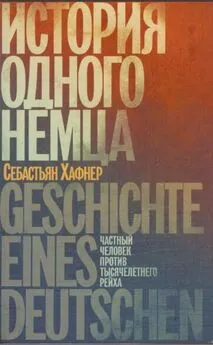

![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/1092189/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che.webp)