Сергей Кургинян - Красная весна

- Название:Красная весна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МОФ ЭТЦ; Международный общественный фонд «Экспериментальный творческий центр»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-7018-0551-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кургинян - Красная весна краткое содержание

Красная весна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возможно, кто-то из особо изощренных членов К-17/5 (изощренных членов К-17/3 мне видеть не доводилось) и может на досуге залетать в подобные эмпиреи [39]. Весьма вероятно, что в этих эмпиреях живет кто-то из престарелых консультантов К-17/5. И уж наверняка «балдела» от этой «зауми» «Телема» как таковая и ее адепт Михаил Бахтин.

Но сила процессов не в том, какое количество вовлеченных в «это» объектов (личностей, групп, сообществ) осознает, во что они вовлечены и куда именно направлен поток, по течению которого они плывут с превеликим для себя удовольствием. Сила процессов — в могуществе их подлинного источника. Именовали ли себя «чекистами» товарищи, работавшие в КГБ СССР в 60-е, 70-е, 80-е годы? Конечно, именовали. Но — без нынешнего придыхания. Говорилось: «Мы из конторы глубинного бурения». Или: «Мы из «Детского мира». За пределами сообщества наряду с ругательным словом «гэбня» использовалось нейтральное обозначение «комитетчики». До этого — «эмгэбэшники».

Чекисты — это люди в кожанках, считающие себя карающим мечом партии, это такие аскеты, как Дзержинский и выпестованные им «пролетарские рыцари». Слово «чекисты» потеряло магию задолго до краха СССР. Его дежурно произносили. Дежурно же снимали фильмы об этих «рыцарях-аскетах» с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Но пафос чекизма исчез уже при Ягоде и Ежове. Заменивший же их Лаврентий Павлович Берия — человек, далеко не чуждый революционного пафоса (достаточно взглянуть на его юношеские фотографии), — ну уж никак не стремился к воскрешению реального чекистского духа. Понимал, что этот дух несвоевременен, не отвечает запросу Иосифа Виссарионовича (запретившего булгаковский «Батум», воспевавший революционное прошлое товарища Кобы), несовместим с эпохой завершения мобилизации. Любой мобилизации — как сотериологической, так и идеологической.

Кто из сталинских соратников больше всего хотел оформить завершение эпохи мобилизации? Да-да, любой мобилизации! Не только сотериологической (завершенной по объективным причинам), но и идеологической. То есть той, которая могла бы перерасти в нелинейную духовную мобилизацию, но не могла продолжаться, оставаясь мобилизацией а) линейной и б) устремленной из реального неблагополучия в реальное же благополучие? Ведь для того, чтобы осуществлять на этой основе мобилизацию, нужно сочетание идеологического антибуржуазного пафоса с осознанием остроты своего реального неблагополучия (нищета, скученность и так далее). А если острое неблагополучие преодолено? О нелинейной духовной мобилизации не помышлял никто из ближайших соратников Сталина. Отдельный вопрос — позиция самого вождя, пережившего к 1950 году как минимум два инсульта.

А то, что потенциал линейной идеологической мобилизации скоро будет исчерпан, понимали все без исключения соратники Иосифа Виссарионовича. Понимали они и то, что потенциал этот тает благодаря свершениям КПСС, торжеству определенного общественно-политического устройства. Советская система, возглавляемая КПСС, победив в войне, обнулила свой потенциал линейной сотериологической мобилизации, а выведя народ из ситуации объективной нехватки всего и вся — обнулила потенциал линейной идеологической мобилизации. Уже нет карточек… Нет той скудности, в которой все осознанно жили десятилетиями… И, наконец, сколько можно бороться с пережитками капитализма? Буржуазный класс разгромлен! Стерты все следы его существования! Уничтожены все возможности классового реванша. Да, товарищ Сталин говорит, что хотя классовых предпосылок реставрации капитализма нет, но «остались живые люди». Но, во-первых, это он цепляется за мобилизационность, являясь духом и квинтэссенцией оной, а во-вторых… Во-вторых, товарищи, задумаемся над реальным содержанием этих его гениально-опасных слов! Кого именно имеет в виду Отец и Учитель, говоря об «оставшихся живых людях» как предпосылке реставрации капитализма? Не нас ли с вами он имеет в виду?

Ф. Э. Дзержинский, 1895 г.

Ф. Э. Дзержинский, 1895 г.  Ф. Э. Дзержинский, 1918 г.

Ф. Э. Дзержинский, 1918 г.  Ф. Э. Дзержинский на похоронах В. И. Ленина.

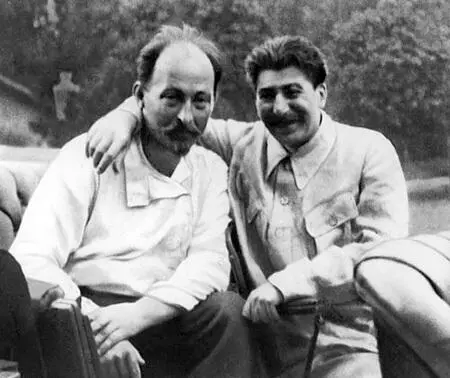

Ф. Э. Дзержинский на похоронах В. И. Ленина.  Ф. Э. Дзержинский и И.В. Сталин.

Ф. Э. Дзержинский и И.В. Сталин.  Ф. Э. Дзержинский.

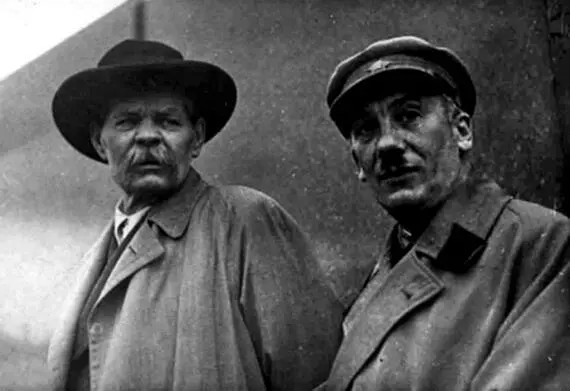

Ф. Э. Дзержинский.  М. Горький и Г.Г. Ягода.

М. Горький и Г.Г. Ягода.  Л. П. Берия в начале 1920-х.

Л. П. Берия в начале 1920-х.  Н. И. Ежов.

Н. И. Ежов.

Итак, все (или почти все) из тех, кем окружил себя Сталин (каждый лидер несет ответственность за то, кем именно он себя окружил), хотели политически и всячески оформить завершение эпохи мобилизации. Разберемся с тем, каковы были шаги на пути подобного оформления.

Первый шаг— убийство Сталина — живого воплощения духа линейной мобилизации, олицетворения ее всевоительно-аскетического начала. Я имею в виду физическое убийство, совершенное в 1953 году.

Второй шаг— попытка сталинского окружения начать осторожный перевод страны на рельсы так называемого «нормального», немобилизационного существования. Реформы Берии… Очень сходные идеи Маленкова и других убивших Сталина прагматиков, понимающих, что пора, освободившись от духа мобилизации, олицетворенного Сталиным, освобождаться и от мобилизационного содержания, и от формы, с этим содержанием нелинейным образом связанной. Но эта Форма с большой буквы, миль пардон, — не гегелевская абстракция, а очень мощная КПСС, занятая не только идеологическим окормлением советского народа, но и управлением всей жизнью страны. КПСС с ее номенклатурой — это стержень управления всем на свете. В этом, кстати, не понимаемая многими разница между КПСС советской эпохи и нынешней Русской Православной Церковью.

Церковь не является аппаратом управления сегодняшней страной. Она в какой-то степени идеологически окормляет… Даже не страну, а, полусгнивших «господ чекистов», которые без этого окормления сгниют окончательно — как говорили советские пропагандисты, «в рекордно короткие сроки». Итак, сегодняшняя РПЦ, во-первых, идеологически окормляет не весь народ, а часть элиты и некоторые, не очень внятные макросоциальные общности, и, во-вторых, имеет нулевое управленческое значение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: