Модест Колеров - Сталин: от Фихте к Берия

- Название:Сталин: от Фихте к Берия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Модест Колеров - Сталин: от Фихте к Берия краткое содержание

Сталин: от Фихте к Берия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Опоздание России с проведением политики последовательного протекционизма вплоть до середины – конца 1880-х гг. лишило её возможностей целой исторической эпохи, начиная с 1850 года, когда власть отказалась от протекционизма как раз в момент перехода от мануфактурного производства к фабричному и заводскому. Но к началу ХХ века уже ничто не могло помешать разительным успехам системы индустриализации России, построенной благодаря подготовленному по решению императора Александра III министром финансов И. А. Вышнеградским и реализованному товарищем министра финансов С. Ю. Витте (министр в 1892–1903) тарифу 1891 года и протекционистски выращенной на его основе экономике собственного чугуна и угля. Широко признанный, в том числе русскими марксистами, немецкий специалист по русской экономике Г. Шульце-Геверниц (1864–1943) говорил о тарифе 1891 года, что он «превосходит всё, что когда-либо было сделано в Европе в смысле таможенной охраны. (…) Тариф 1891 года… создал прочную таможенную стену, ограждавшую промышленность от иностранной конкуренции, обеспечившую промышленникам крупную норму прибыли, – эту самую главную приманку для притока в промышленность как отечественных, так и иностранных капиталов» 235. Авторитетный для правящих большевиков автор уже при Советской власти на части территории России прямо подтверждал: «Таможенная охрана нашего производства путём усиленного обложения сырья, полуфабрикатов и изделий, являлась основным мотивом нашей экономической политики с 1890-х годов. Все задачи развития промышленности решались главнейше этим орудием экономической политики, которому приписывалась значительно большая универсальность и действительность, чем это было фактически. Тариф 1891 г. вызвал, в связи с железнодорожным строительством, значительное развитие нашей металлургии, горного дела и металлообрабатывающей промышленности» 236.

Даже кризис 1899–1900 гг. не привёл к отказу от этой основы народного хозяйства, сближая Россию с «догоняющей» самодостаточной экономикой другой страны-континента – США:

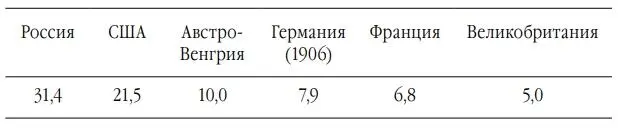

Таможенные пошлины на стоимость товаров (1907, %) 237

В те годы исследователь уверенно писал, смиряя свои фритредерские симпатии, что итоги индустриализации России в 1881–1905 гг. являются «поражающими» и что, «вопреки всем фритредерским соображениям о благодетельности международного разделения труда, Россия будет продолжать свой путь к индустриализации и не уклонится от этого своего основного направления всей её хозяйственной политики»: отказываясь «примириться со всё большей эксплуатацией её иностранными государствами, выменивая по ничтожным ценам продукты своей почвы на чужой труд», – «стремиться к интенсивному индустриальному использованию внутренних производительных сил, т. е. спуститься в свои собственные недра, извлекать оттуда сырьё для индустриализации. (…) Если бы Россия была отдалённой колониальной страной, эксплуатация сокрытых в её недрах сокровищ составила бы прямую обязанность международного подвижного капитала. Тем сильнее должна была себя чувствовать обязанной Россия не оставлять втуне богатств, которыми так щедро наградила её природа». Поэтому исторически «коренными устоями» промышленного расцвета России в 1880-х были протекционизм и железнодорожное строительство, а центральным событием – «колоссальный рост» южнорусской горной промышленности 238, то есть Кривого Рога и Донбасса. Сводные критические данные этого роста даны в таблице:

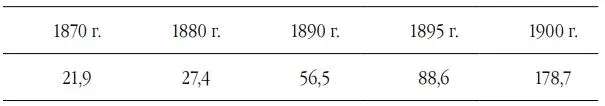

Производство чугуна в России (млн пудов) 239

Одновременно с этими академическими исследователями итоги протекционистской индустриализации подводил знаменитый большевистский трибун мировой революции и международного разделения труда Троцкий, уклоняясь от точного указания на протекционистский секрет создания и концентрации промышленности, но честно иллюстрируя его революционные результаты: «за десятилетие промышленного подъёма – 1893–1902 – основной капитал акционерных предприятий возрос на 2 миллиарда рублей, между тем как за период 1854–1892 гг. он увеличился всего на 900 миллионов» 240.

Ещё дореволюционный марксист и социал-демократ, отец советской экономической географии Н. Н. Баранский (1881–1963), чья доктрина природно-идеологической многофакторности географии была принята Сталиным, в своём позднем сводном очерке внятно обрисовал практический (фактически альтернативный теоретическому у Троцкого) взгляд на международное разделение труда в его индустриальной перспективе, в котором было легко увидеть общий экономико-исторический консенсус тех в СССР, кто сознательно принял сталинскую идеологию «социализма в одной стране»:

«Англия, первой ставшая на путь индустриализации, вначале далеко опередила все остальные страны и долгое время пользовалась мировой монополией во всём, что касалось крупной машинной индустрии. И Германии и Соединённым Штатам для своих первых железных дорог пришлось ввозить оборудование из Англии. Только что зародившаяся промышленность этих стран совершенно не могла поднять головы из-за конкуренции Англии. При таких условиях английской буржуазии было вполне естественно держаться принципов свободной торговли, ибо при наличии фактического неравенства “свобода” не означает ничего другого, как лишь обеспечение власти сильного над слабым. (…) Опыты, проделывавшиеся в направлении свободы торговли некоторыми континентальными странами Европы, давали весьма печальные результаты и для их промышленности, и для платёжного баланса и денежной системы. Немудрено, что в странах, в которых в то время было больше всего данных для промышленного развития и которым поэтому конкуренция Англии была всего более досадна, а именно в Германии и Соединённых Штатах, раньше всего создавалась и идеология протекционизма (в виде учений Листа и Кери)… Пример этих стран, сумевших под защитой таможенных пошлин вырастить свою собственную промышленность до такого уровня развития, что она уже давно опередила английскую и перестала бояться её конкуренции, показал, что связь между таможенными пошлинами и географическим разделением труда в условиях неравномерного развития капиталистических стран оказывается совсем иной и гораздо более сложной, чем это могло бы показаться, исходя из чисто формальных рассуждений. Дело в том, что таможенные пошлины, применяемые страной более молодой и промышленно слабой, против страны, опередившей её в своём развитии, хотя и затрудняют, конечно, осуществление географического разделения труда через границу, но зато, обеспечивая развитие промышленности внутри страны, тем самым увеличивают географическое разделение труда в её пределах и ведут к развитию тех её производительных сил, которые иначе оставались бы втуне. (…) Таким образом, таможенные пошлины как бы “загоняют” географическое разделение труда внутрь страны с тем, чтобы, развив, её производительные силы, сделать её при наличии известных условий конкурентоспособной на мировом рынке и тем подготовить дальнейшее развитие географического разделения труда и вширь, и вглубь в мировом масштабе. Государственная власть вмешивается в условия географического разделения труда не только путём установления таможенных пошлин, но и путём регламентации железнодорожных тарифов» 241.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Модест Колеров - Петр Струве. Революционер без масс [сборник]](/books/1142701/modest-kolerov-petr-struve-revolyucioner-bez-mass.webp)