Наталья Михальченкова - Высшая школа и государство. Глобальное и национальное измерение политики

- Название:Высшая школа и государство. Глобальное и национальное измерение политики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-288-05742-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Михальченкова - Высшая школа и государство. Глобальное и национальное измерение политики краткое содержание

Высшая школа и государство. Глобальное и национальное измерение политики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Главный вопрос, который сегодня задаётся в связи с высшим образованием, это вопрос о том, произошли ли в этой сфере кардинальные изменения под влиянием глобализации. Когда мы говорим о глобализации высшей школы, то нередко используем это слово как синоним интернационализации. Однако вряд ли это может трактоваться как нечто абсолютно новое. Образование и наука изначально по своей природе наднациональны. Университеты одной страны всегда перенимали опыт университетов других стран, учась друг у друга, а с конца XIX в. существование европейских империй естественным путём вело к распространению европейских моделей по всему миру. Однако в последние десятилетия XX в. и ещё более заметно в начале нового столетия происходит одновременная трансформация масштаба высшего образования практически во всех развитых странах (да и в ряде развивающихся), сопровождающаяся введением аналогичных организационных и финансовых форм, что свидетельствует о серьёзном отходе от существовавших ранее национальных традиций в этой сфере.

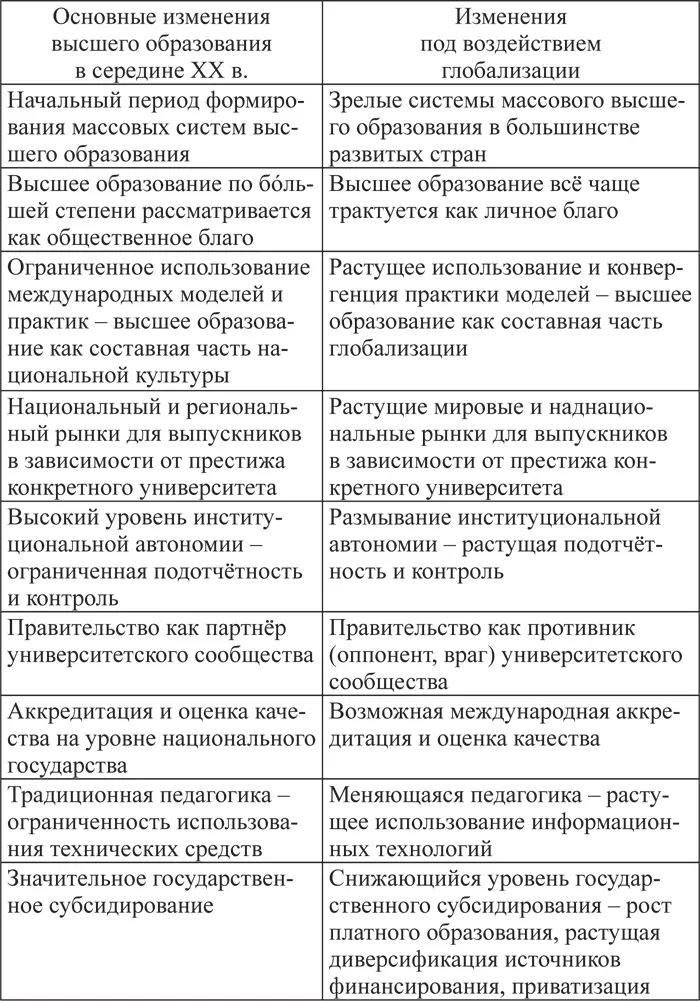

На основе ряда сравнительных исследований, проведённых в последние годы [19] См., напр.: Globalization's Muse: Universities and Higher Education Systems in a Changing World. Berkley / J.A. Douglas, C.J. King. I. Feller (eds.). – Calif: Berkley Public Policy Press, 2009; Case J. M., Huisman J. Researching Higher Education: International Perspectives on Theory, Policy and Practice. – L.: Routledge, 2016; The Future University: Ideas and Possibilities / R. Barnett (ed.). – New York and Abingdon: Routledge, 2012.

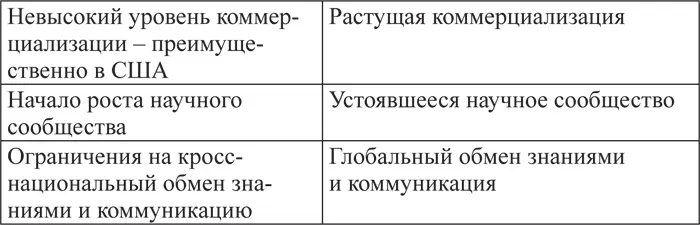

, можно составить сводную табл. 1, позволяющую, на наш взгляд, выявить наиболее существенные изменения, произошедшие в сфере высшего образования.

Таблица 1. Сравнительный анализ основных изменений в сфере высшего образования середины XX в. и под воздействием глобализации

Оценивая происходящее, следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что далеко не все из этих изменений носят революционный характер. Так, например, использование ИКТ в учебном процессе является просто распространением на сферу высшего образования тех инновационных изменений, которые произошли в жизни общества в целом. Конечно, компьютеризация оказывает существенное влияние на методы обучения, но вряд ли можно говорить о полной трансформации этого процесса. Также можно усомниться в качественных изменениях академического сообщества. Безусловно, ускорение обмена информацией между специалистами из разных стран и университетов, широкое использование английского языка как средства научной коммуникации влияют на общую ситуацию в высшем образовании, однако опять же речь скорее идёт об интенсификации, чем о трансформации. В то же время вопрос о том, представляет ли высшее образование общественное или личное благо, затрагивает основы социальной жизни, ценностных ориентаций и влияет на сам характер функционирования общественных систем.

Однако в центре внимания, безусловно, должна находиться та совокупность изменений, которая сигнализирует о замене национального компонента интернациональным. Одним из важнейших аспектов подобного рода трансформации является всё возрастающая мобильность студентов. При этом если вначале основными точками притяжения были университеты США и Великобритании, то в последние годы в роли региональных рекрутёров на первый план стали выходить Сингапур и Австралия. Ещё в конце 1990-х гг. перед австралийскими университетами была поставлена задача резко увеличить доходы от иностранных студентов. В результате вскоре они составили более 2,5 % от общего числа обучающихся [20] Barnett R. Imagining the University. – Abingdon and New York: Routledge,2013. – P.47.

. Сегодня эта цифра уже превышена целым рядом университетов Великобритании, США и других стран. Особенно велико их число на магистерских и докторских программах. Так, в Лондонской школе экономики к 2010 г. число иностранных студентов превысило 60 % [21] Barnett R. Op. cit. – P.49.

.

Академическая мобильность, т. е. право и реальная возможность студентов получать образование в разных точках мирового образовательного пространства в соответствии с их собственными интересами и потребностями в образовании, а также в зависимости от возможностей получения образования на родине и от потребности экономики и социальной сферы их стран в кадрах определённого профиля, всегда существовавшая, но особенно активно внедрявшаяся в последние десятилетия, в том числе в рамках Болонского процесса, становится в эпоху глобализации важнейшим фактором совершенствования всего мирового образовательного пространства.

Кроме того, привлечение студентов из разных стран мира может служить источником новых импульсов развития университетов в связи с повышением уровня культурного и языкового разнообразия контингента обучающихся, а также существенным дополнением к другим доходам, давая возможность как для технологического и кадрового совершенствования, так и создания условий для превращения университетов в автономные экономические системы.

Однако только академической мобильностью интернационализация образования не исчерпывается. В основе современного понимания образовательного процесса в большинстве случаев среди прочих параметров лежит убеждение в отсутствии каких-либо границ между отдельными областями знания – в том числе национальных границ, которые бы препятствовали использованию знаний, полученных на территории одного национального государства, в других частях света. Немецкий учёный Ульрих Тайхлер [22] Teichler U. International Student Mobility in the Context of the Bologna Process // Journal of International Education and Leadership. – 2012. – Vol. 2. – № 1. – Spring. – P.l. – URL: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/rcie.2012.7.1.34

указывает на то, что университеты интернациональны в гораздо большей степени, чем любые другие организации, а учёные являются носителями космополитического мировоззрения. При подобном подходе, с точки зрения управления университетами, а также организации учебного и научно-исследовательского процесса, роль политико-административных систем отдельных национальных государств, а также их субнационального уровня в значительной степени нивелируется. Главным субъектом управления становится сам университет и его органы самоуправления, а в формировании образовательного контента и выработке фундаментальных принципов функционирования университетских комплексов решающее значение приобретает глобальная внешняя среда, диктующая наиболее актуальные направления подготовки, допустимые сроки реализации образовательных программ, формирование требований к непрерывности образования на протяжении всей жизни человека, а также постоянное стремление переноса знания как основной ценности образования без учёта географических, идеологических и политических границ.

Интервал:

Закладка: