К барьеру! (запрещенная Дуэль) - К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №3 от 19.01.2010

- Название:К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №3 от 19.01.2010

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К барьеру! (запрещенная Дуэль) - К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №3 от 19.01.2010 краткое содержание

«Дуэ́ль» — еженедельная российская газета (8 полос формата А2 в двух цветах), выходившая с 1996 по 19 мая 2009 года. Позиционировала себя как «Газета борьбы общественных идей — для тех, кто любит думать». Фактически была печатным органом общероссийских общественно-политических движений «Армия Воли Народа» (и.о. лидера Ю. И. Мухин).

Частые авторы: Ю. И. Мухин, В. С. Бушин, С.Г.Кара-Мурза. Публиковались также работы Максима Калашникова (В. А. Кучеренко), С. Г. Кара-Мурзы, А. П. Паршева, Д. Ю. Пучкова и др. Художник — Р. А. Еркимбаев

Первый номер газеты вышел 9 февраля 1996 года. До этой даты коллектив редакции выпускал газету «Аль-Кодс» (учредитель — Шаабан Хафез Шаабан). Главную цель новой газеты издатели газеты изложили в программной статье «Учимся Думать»[1].

В 2007 году Замоскворецкий районный суд города Москвы принял незаконное решение [2] об отзыве свидетельства о регистрации газеты. Решение вступило в силу в мае 2009 года, печать газеты прекращена. Коллектив редакции, не пропустив ни одного номера, продолжил выпуск новой газеты «К барьеру!», продолжающей традиции закрытой газеты «Дуэль».

[1] См.Статью «Учимся Думать» http://www.duel.ru/199601/?1_1_1

[2] Кремлевский режим и лобби одного маленького государства в России руками лоббистов этого маленького государства в судах России ..." http://www.kbarieru.info/200901/?01_1_1

К Барьеру! (запрещённая Дуэль) №3 от 19.01.2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это - наш национальный Долг перед миллионами павших и живых фронтовых и тыловых защитников Отчизны и наследниками их Славы и Победы.

Этот Долг, как и решение названных выше и других нерешенных национальных и общечеловеческих задач , мы можем выполнить, только поднявшись на Третью Отечественную войну .

А. В. ВОЛЧЕНКО,

доктор исторических наук,

профессор,

ветеран Великой Отечественной войны

*Волченко А.В., Волченко Н.А. О периодизации истории Великой Отечественной войны советского народа. 0,7 печ. л. //Деп. в ИНИОН, 01.04.1992, №46347; Волченко А.В.. Отечественная историография о теоретических основах периодизации истории. 0,92 печ. л. //Деп. в ИНИОН, 18.05.1993, № 48041; Он же. Методология исследования истории Великой Отечественной войны советского народа.// В «Марксизм и будущее цивилизации». Труды науч. конференции. Т. II. - М. 2005. 2) Кан А. Заговор против мира. - М; Изд-во иностр. лит-ры, 1961, С. 94.

ОТВЕТ ЖДАНОВИЧУ

Уважаемый Роман Борисович!

Ваши замечания по материалу «ПВО Ленинграда» («КБ»; №1–2, 2010 г.) требуют некоторого уточнения. В частности, по поводу радиолокационного вооружения системы ПВО города на Неве.

Ещё до войны на войсковые испытания были поставлены первые промышленные образцы радиолокаторов РУС-1 в районы объектов, требующих надёжного прикрытия от ударов с воздуха: Москвы, Ленинграда, Киева и Баку. Необходимо было оценить их тактико-технические возможности для различных условий местности и характера климата. Однако уже в июле-сентябре 1941 г. в первую очередь в прифронтовой Ленинград, а также в Москву были поставлены по семь модернизированных радиолокаторов РУС-2, а опытные образцы были передислоцированы на менее ответственные направления обзора около этих же городов. Это и дало количество – восемь , зафиксированное во многих документах. Кстати, в дальнейшем число модифицированных РЛС РУС-2 под Ленинградом было доведено до двенадцати.

Далее Вы отметили техническую безграмотность, прежде всего, командования войск ПВО города. Не могу с Вами согласиться. Вам, очевидно, известно, что представителем Ставки в Ленинграде был К.Е. Ворошилов. Ещё будучи Наркомом обороны именно он «окрестил» первые советские радиолокаторы аббревиатурой РУС – радиоулавливатель самолётов. Отсюда следует, что их возможности он знал весьма основательно.

Противовоздушную оборону северной столицы возглавлял командующий Ленинградским корпусным районом ПВО генерал-майор артиллерии Г.С. Зашихин, исключительно грамотный военачальник. Если бы это было не так, К.Е. Ворошилов добился бы у И.В. Сталина его отстранения от должности. Однако его дальнейший служебный путь таков: с 4.07.1943 г. по 29.03.1944 г. он, уже генерал-лейтенант артиллерии, - командующий Восточным фронтом ПВО. С 21.04.1944 г. по 24.12.1944 г. – командующий Южным фронтом ПВО. А с 24.12.1944 г. до окончания войны – командующий исключительно важным и ответственным Юго-Западным фронтом ПВО, генерал-полковник артиллерии. Полагаю, комментарии излишни. И.В. Сталин безграмотных и бездарных военачальников не повышал ни в должностях, ни в званиях. Это – непреложная истина.

Однако необходимо признать: факт неверия о наличии самолётов противника в районе давно потерянного Новгорода действительно имел место. И не только со стороны Новгорода, но и с некоторых других направлений. Но это неверие относится не к командованию ПВО, как Вы полагаете, что следует даже из чьей-то, приведенной Вами цитаты: «… выне можете знать о воздушной обстановке над Новгородом – он давно потерян, и никаких постов у вастам нет».

Поясняю: блокирование Ленинграда 8.09.1941 г. с суши, резко снизившее объёмы доставки всех видов боеприпасов и горючего для авиации, потребовало в целях сохранения стратегически важного объекта от разрушения с воздуха передачи в оперативное подчинение корпусному району ПВО группы истребительных авиационных полков ВВС Ленинградского и других фронтов. Их командиры, получив информацию о том, что сведения о противнике будут поступать, для сокращения времени, непосредственно от постов ВНОС напрямую на КП истребительных авиационных полков (иап), не знали, что эти посты в системе циркулярной радиосети используют также данные РЛС. Поэтому, получив целеуказание от близкорасположенных постов о значительно удалённом противнике и не желая напрасной траты топлива на «холостые» вылеты, выражали командованию ПВО, изложенные Вами претензии. Это недоразумение весьма быстро было устранено. Что же касается запоздалых взлётов наших истребителей на перехват врага, то это было уже в основном в 1942 году и позднее, после приближения немцами сети аэродромов непосредственно к линии фронта.

Наконец, о кораблях КБФ, в частности, о линкорах. Документы свидетельствуют, что к началу войны в его составе были 2 линкора, 2 крейсера, 21 эсминец и другие типы боевых кораблей и вспомогательных судов. При переходе флота в Ленинград из Таллина после его падения 28.08.1941 г. из 167 кораблей от мин, якорных и плавучих, пострадали и погибли 53 корабля, главным образом ночью, при плохой видимости. От авиации противника не погиб ни один боевой корабль. К Ленинграду в их составе прибыл линейный корабль «Октябрьская Революция». Таким образом, выведенные из строя, посаженные на грунт « все имевшиеся в КБФ линкоры » в итоге составляют всего один линейный корабль . Полагаю, я ответил на все Ваши замечания.

Хочется верить, что приведенные выше доводы достаточно убедительны.

И.Н. ДОКУЧАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29 января

Школа делократии проводит для руководителей семинар

«Как сегодня развиваться заводам?!»

Тел.: 8-906-786-54-75

e-mail: 89067865475@mail.ru

ИСТОРИЯ

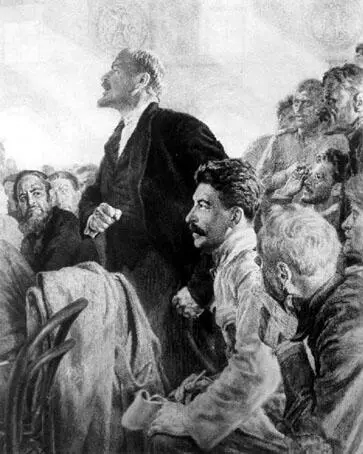

МОЛОДОЙ СТАЛИН КУЕТ СВОЕ ОРУЖИЕ

В начале XX века царский режим был самым реакционным и самым деспотичным в Европе. Это была феодальная власть, средневековая, безгранично господствующая над в основном безграмотным крестьянским населением. Русские крестьяне жили в полном невежестве и исключительной бедности, в хроническом состоянии недоедания. Периодически случался большой голод, результатом которого становились голодные бунты.

Между 1800 и 1854 годами периоды голода в стране длились тридцать пять лет. Между 1891 и 1910 годами тринадцать лет были неурожайными, три года был голод.

Крестьяне обрабатывали маленькие участки земли, которые после систематических перераспределений становились все меньше и меньше. Часто это были небольшие полоски земли, разделенные значительными расстояниями. У трети семей не было ни лошадей, ни быков для обработки земли. Урожай собирали при помощи серпов. Сравнивая с Францией или Бельгией, большинство крестьян жили в 1900 году, как в четырнадцатом веке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: