Юрий Шевцов - Объединенная нация. Феномен Белорусии

- Название:Объединенная нация. Феномен Белорусии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Шевцов - Объединенная нация. Феномен Белорусии краткое содержание

Главный, наиболее интересный тезис книги Ю. Шевцова - белорусы это народ Катастрофы. У них, подобно евреям, Шоа состоялась. Причем не на собственной территории, и носит имя Чернобыль.

История складывается из событий, то есть случаев, приобретших стратегический статус. Это зависит не только от того, удалось ли выжить участникам Катастрофы, а еще более от того, как именно они выживали. От мировой ценности их «ноу-хау». Ноу-хау выживания в посткатастрофной Беларуси еще ждут своего описания. Чернобыль, ставший могильником для авторитета советской власти, розой ветров 1986 года страшно ударил по Белоруссии. И создал для ее будущего новые рынки. Европа в ужасе отказывалась от АЭС - и создала необъятный спрос для российского газа, выгодно привязав Белоруссию к транзитному буму. Следующий за этим обвал экономики в России дал импульс минскому экономическому чуду, приучив нашу промышленность к белорусской переработке.

Объединенная нация. Феномен Белорусии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

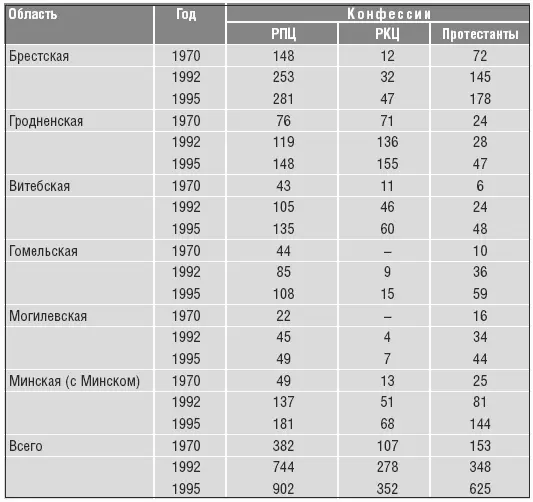

С 1994 года Беларусь по формальным признакам утратила свой относительно православный характер: количество официально зарегистрированных приходов Русской православной церкви (РПЦ) впервые с 1838 года стало меньшим, нежели количество официально зарегистрированных приходов двух других основных конфессий (см. табл. 2).

В 1995 году ситуация в этом направлении изменилась еще: количество фактически существующих протестантских общин примерно сравнялось с количеством приходов РПЦ (как официально зарегистрированных, так и находящихся в стадии становления) и ныне лишь незначительно уступает Русской православной церкви, несмотря на худшие, чем у нее, политические условия для развития.

При сохранении сложившихся тенденций в случае любой политической заминки, которая уберет некоторые административные препятствия для регистрации новых протестантских общин, можно ожидать, что протестанты превзойдут РПЦ и по количеству официально зарегистрированных церковных общин.

Три конфессии

Особое значение в конфессиональных процессах имеет региональный фактор.

Все три основные конфессии РБ базируются в Западной Беларуси. Такая ситуация сложилась после уничтожения церковной жизни в Восточной Беларуси в 30-х годах. На 17 сентября 1939 года, в момент вступления Красной армии в Западную Беларусь, в самой БССР было, по разным данным, от одной до десяти действующих православных церквей и то ли ни одного католического костела, то ли один-два. В то же время в Западной Беларуси действовало около 700 православных церквей, свыше 200 костелов и до ста протестантских общин. Церкви в Восточной Беларуси были открыты лишь после 1941 года.

Все три конфессиональные группы базируются в западнобелорусской деревне.

У православных в этом регионе расположено примерно 300 приходов в деревнях, у католиков – около 120, у протестантов порядка 170 официально существующих общин. Эти общины, как правило, существовали и во времена СССР либо отпочковались от существовавших в 1939–1941 годах и после 1988 года. В основе каждой из трех основных белорусских конфессий лежит массив традиционных, преимущественно сельских общин, которые после начала в СССР политики перестройки весьма успешно перешли к активной миссионерской деятельности на практически безрелигиозном до того востоке Беларуси.

Принципиально важным общим элементом белорусской церковной жизни стала слабость влияния клира во всех конфессиях и соответственно высокая степень самоуправления общин. В Беларуси до самого последнего времени был всего один православный монастырь и совершенно не было католических монастырей. Общие многолюдные церковные праздники при советской власти не практиковались, основой церковной жизни была община и все, что связано с потребностью именно этой церковной первичной организации. К моменту распада СССР клир был подготовлен очень слабо: в Беларуси лишь после распада СССР была расширена православная семинария в Жировичах, открыта католическая семинария в Гродно и ряд других высших и средних учебных заведений традиционных церквей. Подготовка православного клира, мягко говоря, была слабовата, и священник был нацелен скорее на апологетику традиционных моральных ценностей, чем на активную миссионерскую деятельность. В костеле ситуация усугублялась его польским культурным характером и традицией – парафия (приход) умершего ксендза могла десятилетиями ждать разрешения на приезд нового ксендза из Польши. Наконец, советское церковное законодательство рассматривало общину в качестве материально ответственного лица, а священника – в качестве наемного работника у прихожан. Тем самым даже юридически механизм функционирования приходской и парафиальной жизни был приближен к механизму функционирования протестантской общины.

Наполняемость активными верующими общин всех основных конфессиональных групп примерно одинакова. В некоторых регионах у католиков наполняемость приходов ниже, чем у православных, в других местах – в Могилевской или Брестской областях – католические приходы зачастую очень малолюдны.

С точки зрения функционирования общины крайне сложно представить себе устойчивое управление общественным целым, где только ядро активных верующих составляет свыше 150–300 человек. Обычно эти 150–300 человек охватывают своим влиянием еще 600-1200 человек, которые относительно регулярно ходят в церковь или костел. Это и есть средняя западнобелорусская церковная община. У протестантов средняя численность крещеных в деревенской общине составляет те же 150–300 человек, под влиянием которых находится обычно 600-1200 детей, их родителей, родственников, друзей, коллег, соседей. Конечно, встречаются и крупные общины, приходы, парафии, но в среднем наполняемость активными верующими и их влияние на более пассивную часть единоверцев примерно сопоставимы по всем конфессиям.

У православных основной массив общин располагается в Западной Беларуси, в основном в Брестской области (католических парафий в этой области меньше 60, из них около 20 – в одном районе этой области, близ Барановичей). У католиков около 200 общин концентрируются вдоль границы с Литвой, преимущественно на стыке границ Витебской, Гродненской и Минской областей. Православных здесь примерно столько, сколько католиков у границы с Украиной, то есть почти нет.

Все три конфессиональные группы практически не связаны с белорусской национальной идеологией, хотя обладают широкой внутренней автономией в рамках своих конфессий. Белорусская православная церковь является экзархатом Русской православной церкви. Во главе польского по традиционной ориентации католического костела стоит кардинал. Протестанты самоуправляемы по природе своей организации и вообще индифферентны в отношении национальных проблем.

Наконец, все три конфессиональные группы обладают очень высокой степенью организационной консолидации.

В Беларуси пока не было ни одного внутрицерковного конфликта, который можно было бы назвать церковным расколом.

Растут в числе и православные, и католики, и протестанты. Прочие деноминации, особенно экзотические, практически незаметны. То есть изначально белорусские верующие распределены между крупными устойчивыми хорошо организованными конфессиями, политизация которых может пройти очень быстро.

Ныне восстановлены практически все православные церкви, существовавшие в Западной Беларуси в деревне до 17 сентября 1939 года. Католических костелов открыто меньше. Основная причина – послевоенные репрессии и массовый отъезд поляков в Польшу во второй половине 40-х годов. Так, сегодня в Брестской области поляков очень мало, хотя до войны они составляли на этой территории свыше 14 % населения. Однако там, где компактное сельское польское (католическое) население сохранилось, довоенные костелы обычно восстановлены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: