Олег Арин - Мир без России

- Название:Мир без России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм-Книга, Эксмо

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00854-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Арин - Мир без России краткое содержание

Эта книга развеивает миф о статусе России как сверхдержавы. О. Арин приводит любопытные примеры, которые обнажают противоречия между реальными возможностями сегодняшней России и ее внешней политикой.

Почти по всем затронутым автором проблемам его взгляды не совпадают с общепринятыми трактовками и подходами.

Книга содержит таблицы. (DS)

Концы страниц размечены в теле книги так: <!-- 123 -->, для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере. (DS)

Мир без России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще более широкий круг теоретиков вовлечен в дискуссии по категории национальной безопасности. Ожесточенным атакам в основном подвергаются неореалисты, представляющие два направления, или, как принято говорить, две парадигмы: структурный неореализм и неолиберальный институционализм. Атакующие — ученые-социологи, которым предписывается «инновационное объединение исследований в области социологии и национальной безопасности». Их взгляды изложены в монографии «Культура национальной безопасности: нормы и самоопределение в мировой политике» под редакцией Питера Каценстейна, одного из главных идеологов социологического подхода 6 . Чтобы понять, в чем их претензии к неореалистам, несколько слов о позициях последних.

Один из них — Кенет Уолц, принадлежащий к «структурным реалистам» второй волны (после Г. Моргентау, Дж. Кеннана, А. Вольферса и др.), в международной системе государств выделяет три характеристики: она (система) децентрализована; наиболее важный актор — государство — унитарно и функционально не дифференцировано; различие в распределении возможностей наиболее весомых государств отличает биполярную систему государств от многополярной.

Известного теоретика, можно сказать, тоже классика, Роберта Кеохане относят к неолиберальным институционалистам. Он считает, что международная политика после краха гегемонии не обязательно коллапсируется в неконтролируемую силовую политику, которая приведет к анархии. Созданный в период гегемонии международный порядок имеет возможность исправлять проблемы, провоцирующие международную анархию. «Институциональная инфраструктура постгегемонистской системы, — уверяет классик, — в состоянии обеспечить координацию конфликтных политик путем снижения затрат на сотрудничество» (p. 13).

Социологи обвиняют Кеохане в том, что его теория не объясняет категорию интереса, хотя и не отрицает ее как внешний феномен. Категория интереса — главный конек социологов. В определенной степени это признает и Кеохане: «Без теории интересов, которая требует анализа внутренней политики, никакая теория международных отношений не может быть полностью адекватна (реальности). Слабость наших нынешних теорий увела нас очень далеко от понимания поведения США и европейских держав в конце холодной войны… Необходимо осуществить еще немало исследований в области теории государства. Может быть, даже больше, чем на уровне международной системы» (p. 14).

Исследовательская парадигма социологов состоит, по П. Каценстейну, из трех ступеней. «Первая. Существует спецификация группы ограничений. Затем оговаривается группа акторов, которые, предполагается, имеют определенные интересы. Наконец, изучается поведение акторов и их поведение в условиях ограничений, в рамках которых эти акторы со своими предполагаемыми интересами проявляют себя» (p. 14).

Вся эта ничего не значащая для непосвященных словесная белиберда на самом деле означает изложение некоторых элементов теории бихевиоризма, которая обращена на анализ проблем безопасности. Социологи утверждают, что только на этой основе можно уловить такие важные вещи, как «престиж и репутация», которые неореалисты рассматривают «скорее как эффект силы (force), чем социальных атрибутов». В этой связи они вспоминают известного политэконома Роберта Гилпина. Каценстейн пишет, что хотя Гилпин, будучи реалистом, признает социологические подходы, однако все время скатывается к экономическим объяснениям. Для Гилпина «престиж» — «функциональный эквивалент власти во внутренней политике и имеет функциональные и моральные основания». «Он, — иронизирует Каценстейн, — может только утверждать, но не доказать, что в конечном счете престиж опирается на военную или экономическую силу (power). Но в то же время (Гилпин) пишет, что «скорее престиж, чем сила (power), является распространенным явлением в международных отношениях»» (p. 15).

Если бы американские теоретики знали русский язык (я лично не встречал ни одного), они бы с удивлением обнаружили, что категория престижа и авторитета как функция ряда переменных была описана советским экономистом-системником А. В. Сергиевым еще в 70-е годы, а мной повторена в одной из книг, опубликованной в 1986 г. 7 Точно так же выглядят наивными новации американских социологов в том, что государство они рассматривают как «социальный организм» и что его самоопределение (идентичность) и нормы влияют на национальные интересы. — Темы, широко обсуждавшиеся в советской политологии 70-х — 80-х годов 8 .

Как бы то ни было, социологический подход к проблеме национальной безопасности путем анализа категории национальных интересов государства как социального организма получает широкое распространение, свидетельством чему служит и монография группы английских социологов 9 . Практические же творцы американской политики безопасности пока предпочитают опираться на подходы неореалистов, в том числе Джордана, Тэйлера и Мазара (ДТМ).

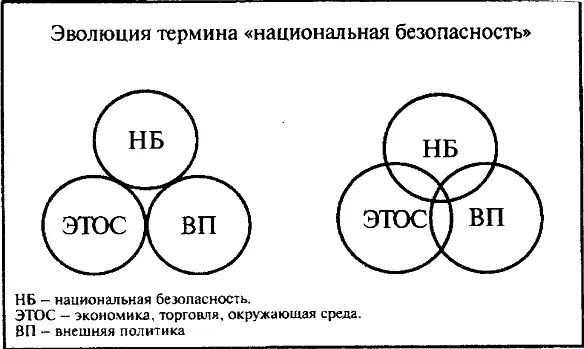

Суть их подхода не очень сложная и заключается в следующем. ДТМ, признавая эластичность термина «национальная безопасность», все-таки различают объем его содержания до и после Второй мировой войны. Сам термин в узком смысле имеет значение «обороны». Но до Второй мировой войны политика национальной безопасности как бы только соприкасалась с внешней политикой и политикой в области экономики, торговли и окружающей среды. После Второй мировой войны части всех этих трех блоков «наехали» друг на друга, т. е. как бы взаимосвязались или переплелись, образовав некую целостность, хотя другие сегменты блоков остались автономными (см. рис.).

Совмещенные части имеют свое название — комплексная национальная безопасность, которая однажды была сформулирована японцами и играла официальную роль в конце 70-х — начале 80-х годов 10 . Она состоит из трех компонентов: военной безопасности, экономической безопасности и политической безопасности.

В принципе мало кто спорит с такой постановкой вопроса (хотя все-таки спорят, и об этом — в соответствующем разделе). Более серьезные споры начинаются с темы увязывания национальной и международной безопасности. Речь идет о том, как совместить первое со вторым, т. е. как сделать так, чтобы национальная безопасность, защищающая национальные интересы, не противоречила международной безопасности, призванной удовлетворить интересы международного сообщества. Некоторые полагают, что выходом из этого противоречия может стать коллективная безопасность. Авторы напоминают: «В рамках такого подхода нападение на одного из членов (сообщества) рассматривается как нападение на всех, и потому все рассчитывают, что такая объединенная оппозиция предотвратит нападение со стороны любого потенциального агрессора». На практике же таких прецедентов не было, нет их и сейчас, полагают ДТМ. И посему «коллективная безопасность в ее универсальном виде не существует и вряд ли будет существовать при нынешней системе суверенных государств и неравенствах между ними» (p. 14).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Олег Арин - О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк]](/books/1089384/oleg-arin-o-lyubvi-seme-i-gosudarstve-filosofsko-sociologicheskij-ocherk.webp)