Коллектив авторов - Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор

- Название:Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКнижный мир2d9799e8-d22f-11e4-a494-0025905a0812

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-9909394-6-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор краткое содержание

Одним из главных направлений развития российского государства в первой половине XXI столетия должно стать полномасштабное возвращение в Арктику – уникального региона нашей планеты, обладающего колоссальным стратегическим, энергетическим, экологическим и логистическим потенциалом. Нашей стране предстоит, опираясь на исторические традиции освоения русского Заполярья и на новейшие технологии, приложить немалые усилия для того, чтобы не только эффективно использовать этот потенциал, но и сохранить арктический регион как зону мира и плодотворного международного сотрудничества. Проблемы и перспективы Заполярья обсуждают отечественные специалисты и эксперты, объединённые под эгидой Изборского клуба.

Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

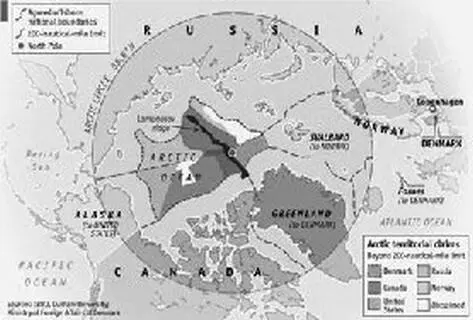

Разумеется, подобная активность в значительной мере сдерживается возможностью провозглашения Гренландией – при поддержке со стороны США – независимости, но, тем не менее, Дания, декларируя хребет Ломоносова в качестве продолжения континентального шельфа Гренландии, претендует на суверенитет над акваториями, доходящими до границ 200-мильной исключительной зоны России, то есть далеко за Северный полюс, «обрезая» арктические зоны Канады и Норвегии. В качестве «компенсации» Канаде предлагаются значительные площади американского и российского секторов, Норвегии же не предлагается ничего. И это вполне понятно в свете непростых и достаточно напряженных отношений между Копенгагеном и Осло.

В 1905 году Норвегия, получив независимость от Швеции, начала оспаривать у Дании суверенитет над Гренландией, принадлежавшей норвежскому королевству до 1536 года. Несмотря на устно выраженный в 1919 году отказ министра иностранных дел Норвегии Нильса Ихлена (Nils Claus Ihlen) от любых возражений против датского суверенитета над Гренландией, конфликт получил новый импульс после того, как в 1921 году Дания официально объявила о своем полном суверенитете над Гренландией, включая и значительные территории острова, доселе считавшиеся «ничейной землей», а также объявила прибрежные воды Гренландии закрытыми для всех иностранных кораблей. Заключенное в 1924 году двустороннее соглашение восстановило традиционные права Норвегии на промысел тюленей в этом районе, однако норвежское рыболовство пострадало. Конфликт дошёл до создания во второй половине 20-х годов «самовольных» норвежских поселений в Восточной Гренландии и объявления 27 июня 1931 года председателем норвежской Арктической торговой компании Хальвардом Деволдом «от имени короля Хокона VII» норвежского суверенитета над частью территории острова – т. н. «Землёй Эрика Рыжего» (Eirik Raudes Land), поддержанного официальным Осло. 11 июля 1931 года вышел соответствующий указ короля Хокона VII. Дания заявила протест в Лиге наций, дело рассматривалось в Постоянной палате международного правосудия в Гааге, которая 5 апреля 1933 года вынесла решение в пользу Дании. В обосновании данного решения значилось, что на северные полярные области, в силу их природных особенностей, не должны распространяться обычные требования об «эффективной оккупации» в качестве основания для признания прав суверенитета над ними и что в отношении таких областей достаточно простого контроля после их открытия и нотификации об этом, что и было сделано официальным Копенгагеном еще в 1916 году, параллельно с подготовкой к продаже США Датской Вест-Индии (островов Санта-Крус, Сент-Джон и Сент-Тома) за 25 млн. долл.

Но, по большому счёту, Норвегия внакладе не осталась, поскольку еще 9 февраля 1920 года в рамках Парижской мирной конференции был заключён Шпицбергенский договор, согласно которому – без согласия России – устанавливался «на условиях, установленных настоящим Договором, полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген с Медвежьим островом» (ст. 1). Согласно ст. 2, суда и граждане всех договаривающихся сторон были «допущены на одинаковых основаниях к осуществлению права на рыбную ловлю и охоту в местностях, указанных в ст. 1, и в их территориальных водах». Договор обязывал Норвегию не создавать и не допускать создания «в местностях, указанных в ст. 1», какой-либо морской базы, не строить никаких укреплений в тех же местностях, которые «никогда не должны быть использованы в военных целях» (ст. 9). В ст. 10 Договора было оговорено: «В ожидании того, что признание Высокими Договаривающимися Державами Русского Правительства позволит России присоединиться к настоящему Договору, русские граждане и общества будут пользоваться теми же правами, что и граждане Высоких Договаривающихся Сторон».

Поскольку СССР в 1935 году присоединился к данному договору, границы советского сектора в Арктике были изменены, огибая Шпицберген и прилегающие к нему воды.

Еще один пограничный спор, касавшийся 175 тысяч кв. км акватории Баренцева моря (Россия настаивала на секторальном принципе разграничения, а Норвегия – на «медианном линейном» принципе), был разрешён компромиссным Договором «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане», подписанным 5 сентября 2010 года и впоследствии ратифицированным высшими законодательными органами Российской Федерации и Королевства Норвегии.

Достигнутое соглашение с правовой точки зрения интересно прежде всего тем, что не соответствует ни одному из существующих и предлагаемых правовых принципов межгосударственной делимитации акваторий, являясь результатом двухсторонних договоренностей, что в целом не выходит за рамки Илулиссатской декларации от 28 мая 2008 года, в которой все пять арктических государств фактически заявили о том, что Морская конвенция ООН 1982 года, в связи с уникальным положением Северного Ледовитого океана, а также «в силу суверенитета, суверенных прав и юрисдикции пяти прибрежных государств» в большей его части, не вызывает «необходимости в разработке нового всеобъемлющего международно-правового режима для управления Северным Ледовитым океаном», которое по-прежнему будет регулироваться их двусторонними и многосторонними соглашениями между собой «с учётом интересов» третьих стран через различные международные организации типа Арктического совета, учрежденного в Оттаве в 1996 году, полноправными членами которого в настоящее время, помимо «арктической пятёрки», являются также Исландия, Швеция и Финляндия, а статус государств-наблюдателей имеют также Великобритания, Индия, Испания, Италия, КНР, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, ФРГ, Южная Корея и Япония.

Как отмечается в докладе Российского совета по международным делам, Россия «выступает за сохранение в обновленном виде системы секторального раздела Арктики и своих эксклюзивных прав на Северный морской путь (СМП), против механического применения к Северному Ледовитому океану принципов Конвенции ООН по морскому праву, одновременно поддерживая международный статус Антарктики, нейтрализацию Южного океана и отказ великих держав от хозяйственной деятельности на этом континенте», но «такое противоречие в подходах к арктическому и антарктическому вопросам создает трудности для российской дипломатии».

Инициатором секторального раздела Антарктики также выступила Великобритания, заявившая в 1908 году о создании Британской антарктической территории (20°–80° з. д.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: