Коллектив авторов - Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор

- Название:Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКнижный мир2d9799e8-d22f-11e4-a494-0025905a0812

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-9909394-6-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор краткое содержание

Одним из главных направлений развития российского государства в первой половине XXI столетия должно стать полномасштабное возвращение в Арктику – уникального региона нашей планеты, обладающего колоссальным стратегическим, энергетическим, экологическим и логистическим потенциалом. Нашей стране предстоит, опираясь на исторические традиции освоения русского Заполярья и на новейшие технологии, приложить немалые усилия для того, чтобы не только эффективно использовать этот потенциал, но и сохранить арктический регион как зону мира и плодотворного международного сотрудничества. Проблемы и перспективы Заполярья обсуждают отечественные специалисты и эксперты, объединённые под эгидой Изборского клуба.

Государство Российское. Новый этап. Арктический вектор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что такое опорная зона?

Опорная зона развития в Арктике – комплексный проект планирования и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны, направленный на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, предусматривающий синхронное взаимоувязанное применение всего комплекса действующих инструментов территориального развития и механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Есть ли различия между «опорной зоной» и территориями опережающего развития (ТОР), особыми экономическими зонами (ОЭЗ) и иными государственно-правовыми инструментами?

Да, и эти различия принципиальны. Опорная зона развития в Арктике, в отличие от ТОР и ОЭЗ, не является еще одним видом режима «упрощенного» ведения хозяйственной деятельности, а представляет собой федеральный инструмент планирования территориального развития. То есть государство не выводит эти территории из общего правового регулирования, не представляет иностранным и частным инвесторам особые права, льготы и привилегии. В каждой опорной зоне выбирается какой-то пункт, который, как правило, имеет двойное назначение – для оборонных и для гражданских целей. Очевидно, что это пункты инфраструктурные. И вокруг них начинает строиться совокупность разных предприятий, которые оправдали бы существование таких пунктов с финансово-экономической точки зрения.

Какие проекты будут реализовываться в опорной зоне?

Минэкономразвития России был сформирован перечень приоритетных проектов, которые уже являются или в перспективе могут стать якорными для развития российской Арктики и дать толчок к реализации локальных проектов, а также оказать положительное влияние на Арктический макрорегион и на прилежащие, неарктические территории.

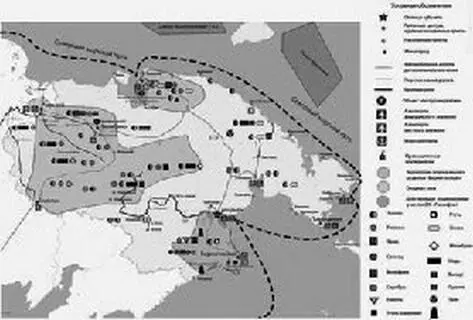

Для каждой опорной зоны предусмотрена своя специализация.

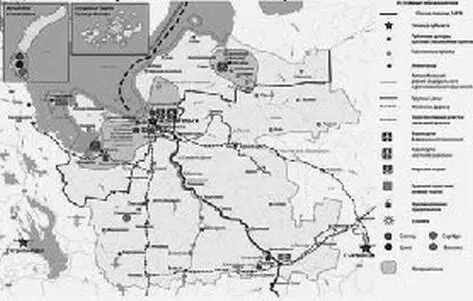

Так, например, Кольская опорная зона – это горнодобывающая, судостроительная и рыбная промышленность, а также главный логистический хаб для снабжения всей западной части АЗРФ.

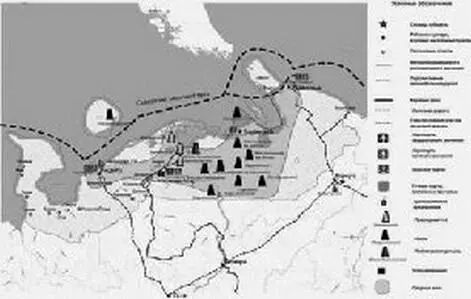

Воркутинская и Ямало-Ненецкая опорная зоны – это уголь, газ и нефть, это строительство «Северного широтного хода», железной дороги протяженностью 707 километров по маршруту Обская – Салехард– Надым – Новый Уренгой – Коротчаево, которая должна связать между собой западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, Северную железную дорогу со Свердловской.

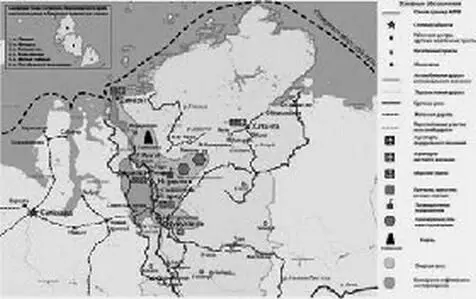

Архангельская опорная зона – промышленный кластер с обеспечением добычи серебра, свинца и цинка на архипелаге Новая Земля.

Ненецкая опорная зона – самый перспективный район нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

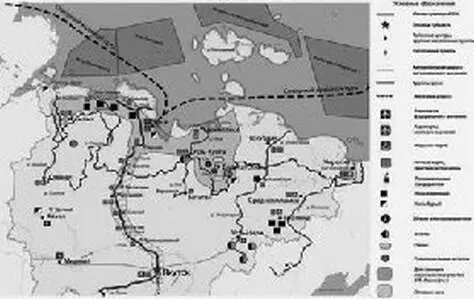

Таймыро-Туруханская опорная зона – это, прежде всего, программа развития горнодобывающей промышленности с опорой на Норильский ГМК, Ванорское нефтяное месторождение, создание базовой инфраструктуры Северного морского пути в порту Диксон.

Северо-Якутская опорная зона – добыча угля, золота и олова, базовая инфраструктура Северного морского пути в порту Тикси.

Наконец, Чукотская опорная зона – это добыча широкого комплекса цветных и драгоценных металлов (медь, никель, висмут, ртуть, олово, свинец, уран, золото, платина, серебро), развитие портов Анадырь и Певек.

Опорные зоны АЗРФ

Кольская опорная зона

Воркутинская и Ямало-Ненецкая опорная зоны

Архангельская опорная зона

Ненецкая опорная зона

Таймыро-Туруханская опорная зона

Северо-Якутская опорная зона

Чукотская опорная зона

Успешная реализация проекта опорных зон, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию Северного морского пути как единого общероссийского национального проекта.

Сегодня он существует в двух ипостасях. Первая из них– это наш старый добрый Севморпуть, по которому плавал еще Папанин. Его базовые порты, логистические хабы – это Мурманск и Владивосток, где собираются необходимые грузы и откуда они развозятся по пунктам назначения в рамках «северного завоза». По сути дела, это каботажное и малотоннажное плавание в мелководных внутренних морях. Оно было, есть и будет, но с развитием инфраструктуры АЗРФ, с прокладкой железных дорог, утратит свою ключевую для снабжения российского Севера роль. Тем не менее, сейчас этот маршрут оживился, грузопоток на нем почти достиг показателей советского времени (максимум был в 1985 году – 6,455 млн. тонн, минимум – в 1998 году, 1,46 млн. тонн, результат 2015 года – 5,39 млн. тонн, в текущем году он будет еще выше).

Вторая же и главная на перспективу ипостась Севморпути – это транзитный маршрут между Европой и Азией. Но для того, чтобы он заработал в круглогодичном режиме, этот путь надо создать, чтобы он постоянно существовал и готов был принять в любую минуту любой корабль, как Суэцкий или Панамский каналы. Проблема в том, что «папанинский» вариант Севморпути – длинный и мелководный, а экономически выгодный маршрут, существование которого заставит отправителя в Нагасаки или в Шанхае отправить свой груз в Европу через Берингов пролив, а не через Суэцкий канал, лежит на 300–400 км севернее российских берегов. А это – не только сплошные льды, но и, с юридической точки зрения, после того, как Россия подписала Международную конвенцию по морскому праву 1982 года, – уже не стопроцентно наши территориальные воды. Вот в этих водах, а вернее – в этих льдах, чтобы заработал мировой Севморпуть, нам нужно не только прорубить ледоколами, но и постоянно поддерживать в рабочем состоянии Полярный канал шириной минимум 34 метра и более чем в 1000 км длиной. Это сложнейшая технологическая задача, решение которой потребует увеличения российского ледокольного флота примерно в 3 раза. В нынешних условиях глобального кризиса и сокращения мировой торговли рассчитывать на транзитные грузы нет смысла: проводка любого корабля, любого танкера по Севморпути оказывается в 1,5–2 раза дороже, чем через Суэцкий канал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: