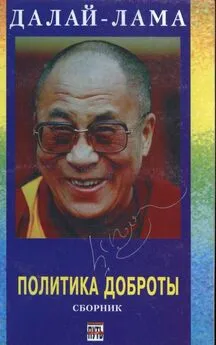

Тензин Гьяцо - Этика для нового тысячелетия

- Название:Этика для нового тысячелетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тензин Гьяцо - Этика для нового тысячелетия краткое содержание

Читателю не следует предполагать, что я как Далай-лама предложу какое-то особенное решение. На этих страницах нет ничего такого, что не было уже сказано прежде. Более того, я чувствую, что опасения и идеи, изложенные здесь, разделяются многими, кто думает и пытается отыскать решение проблем, приносящих страдания нам, людям. Предлагая, по просьбе моих друзей, эту книгу к публикации, я надеюсь, что она выразит мысли миллионов людей, не имеющих возможности высказаться публично и потому остающихся тем, что я называю молчаливым большинством.

Однако читателю следует помнить, что я получил исключительно религиозное и духовное образование. С ранней юности главной (и постоянной) областью изучения для меня были буддийская философия и психология. В особенности я изучал труды религиозных философов школы гелуг , к которой традиционно принадлежат далай-ламы. Но, будучи твердым сторонником религиозного плюрализма, я изучал также основные труды других буддийских традиций. Однако я имею сравнительно малое представление о современной светской мысли. Тем не менее эта книга не религиозная. И в еще меньшей степени это книга о буддизме. Моя цель – призвать к нравственному подходу, основанному скорее на общих, нежели на религиозных принципах.

Этика для нового тысячелетия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понятно, что необходимо как-то регулировать средства массовой информации. То, что мы запрещаем нашим детям смотреть определенные передачи, говорит о том, что мы уже решили, в зависимости от разных обстоятельств, что для нас приемлемо, а что – нет. Но, хотя правильный путь решения – законодательный, иной раз трудно вынести суждение. В том, что касается этики, дисциплина может быть эффективной лишь в том случае, если исходит изнутри. Возможно, наилучший путь обеспечения здорового развития средств массовой информации – это правильное воспитание и образование наших детей. Если мы научим их понимать свою ответственность, они станут более разборчивыми и в отношении средств массовой информации.

Хотя, наверное, было бы слишком оптимистичным надеяться, что средства массовой информации действительно начнут пропагандировать идеалы и принципы сострадания, все же хотелось бы ожидать, что те, кто работает в этой сфере, примут в расчет её возможное отрицательное воздействие. По крайней мере, им бы не следовало пропагандировать такие отрицательные вещи, как, например, проявления расизма. Но что еще можно сделать, я не знаю. Может быть, мы сумеем найти способ, чтобы сблизить тех, кто пишет сценарии для документальных и развлекательных программ, со зрителями, читателями, слушателями?

Если и есть область, по отношению к которой и образовательная система, и средства массовой информации должны нести особую ответственность, то это, я уверен, наше природное окружение. Эта ответственность тоже касается не столько того, насколько правильно мы обращаемся с окружающей средой, сколько просто нашего выживания. Окружающая нас природа – это наш дом. Необязательно считать её чем-то священным; это просто место, где мы живем. Поэтому в наших собственных интересах заботиться о ней. Это всего лишь здравый смысл. Но лишь недавно народонаселение планеты и сила науки и техники достигли той точки, когда уже начали непосредственно влиять на природу. Другими словами, до сих пор наша Мать-Земля выдерживала нашу неаккуратность. Теперь же настал такой момент, когда она уже не может молча терпеть наше поведение. Проблемы, возникающие из загрязнения окружающей среды, можно рассматривать как ее отклик на нашу безответственность. Земля предостерегает, что и ее терпение может иметь пределы.

Нигде последствия нашей неспособности соблюдать дисциплину в отношениях с окружающей средой не видны так отчетливо, как в сегодняшнем Тибете. Не будет преувеличением сказать, что тот Тибет, в котором я вырос, был раем дикой природы. Любой путешественник, посещавший Тибет до середины двадцатого века, отмечал это. На диких животных почти не охотились, – разве что в самых отдаленных районах, где невозможно выращивать зерно. Более того, правительственные чиновники обычно ежегодно рассылали указы в защиту дикой природы: «Никто, – говорилось в них, – будь он беден или богат, не должен причинять вреда или обращаться жестоко с живыми существами в воде или в лесу». Исключениями были только крысы и волки.

Я помню, в юности, во время поездок за пределы Лхасы я видел множество диких животных. Самые яркие мои воспоминания о трехмесячном путешествии через весь Тибет из моего родного Такцера на востоке к Лхасе, где меня в четырехлетнем возрасте официально провозгласили Далай-ламой, – это воспоминания о диких зверях, которые встречались нам по дороге. Огромные стада кьянгов (диких ослов) и дронгов (дикие яки) свободно бродили на необъятных просторах. Время от времени мы замечали пронесшееся мимо стадо гова, пугливых тибетских газелей, или ва, белогубых оленей, или цо, наших величественных антилоп. Я помню также, как был очарован маленькими чиби, пищухами, собиравшимися на травянистых полянках. Они были такими дружелюбными! Мне нравилось смотреть на птиц – на благородных гхо (бородатых орлов), парящих над монастырями, расположенными высоко на горных склонах, на стаи гусей (нангбар) и время от времени, по ночам, слышать призыв вукпа (ушастых сов-полуночниц).

Даже в Лхасе никто не чувствовал себя оторванным от природы. В моей комнате на верхнем этаже Поталы, зимней резиденции далай-лам, я в детстве проводил долгие часы, наблюдая за красноклювыми кьюнгкар, гнездившимися в расщелинах стен. А возле Норбулинки, летней резиденции, я часто видел парочки трунг-трунг (японских черношеих журавлей), живших на болоте, – по-моему, эти птицы просто олицетворяют собой элегантность и грацию. А кроме них, вокруг жило множество других тибетских животных: медведи и горные лисы, чанку (волки), и сазык (прекрасные снежные барсы), и зык (рыси), нагонявшие страх на кочевников, и огромные панды с добродушными мордами, водившиеся на границе Тибета и Китая.

Как это ни печально, однако теперь уже в Тибете не найти этого изобилия дикой жизни. Отчасти из-за охоты, но прежде всего из-за разрушения их мест обитания, – ведь после полувека оккупации Тибета от них почти ничего не осталось. Все без исключения тибетцы, побывавшие в Тибете после тридцати-сорока лет оккупации, говорили мне о поразительном отсутствии диких зверей. Если прежде дикие звери часто подходили совсем близко к человеческому жилью, то нынче их вообще трудно найти хоть где-нибудь.

В равной мере тревожит и уничтожение тибетских лесов. В прошлом склоны гор были сплошь покрыты деревьями; сейчас те, кто побывал в Тибете, сообщают, что склоны гор чисто выбриты, как голова монаха. Правительство в Пекине признало, что трагические наводнения на западе Китая и дальше на равнинах отчасти вызваны именно этим. И, тем не менее, я постоянно слышу о круглосуточно идущих караванах грузовиков, вывозящих древесину из Тибета на восток. Это особенно трагично из-за того, что Тибет – страна горная, с суровым климатом. Ведь восстановление лесов потребует огромного труда и заботы. К несчастью, не слышно, чтобы этим кто-то занимался.

Все это совсем не значит, что мы, тибетцы, в течение нашей истории были сознательными «борцами за сохранение природы». Ничего подобного. Мысль о том, что теперь называют «загрязнением», просто никогда не приходила нам в голову. Нечего и отрицать, что в этом смысле мы были просто избалованы. Маленькие общины жили на огромных пространствах с чистым сухим воздухом и изобилием прозрачной горной воды. Наше полное неведение в отношении чистоты привело к тому, что, когда мы, тибетцы, были вынуждены эмигрировать, мы были поражены, обнаружив, например, что существуют реки, воду из которых нельзя пить. Мать-Земля терпела наше поведение, как терпят матери выходки единственного ребенка, что бы он ни делал. В результате мы не научились должным образом соблюдать чистоту и гигиену. Люди могут плевать и сморкаться на улице, совсем не думая о том, что делают. Вот сейчас, говоря это, я вспоминаю одного пожилого кхампу [3], бывшего телохранителя, который каждый день обходил вокруг моей резиденции в Дхарамсале (это популярный обряд почитания). К несчастью, он постоянно страдал бронхитом. Бронхит обострялся из-за дымящихся благовоний, которые он нёс в руке. Поэтому на каждом углу он был вынужден останавливаться, чтобы откашляться, и при этом так отчаянно отхаркивался, что я иной раз задумывался, пришел ли он действительно помолиться или просто поплевать как следует!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: