Александр Иглицкий - Как печатают книги

- Название:Как печатают книги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство технико-теоретической литературы

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Иглицкий - Как печатают книги краткое содержание

Как печатают книги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Работа типографий очень разнообразна. По-разному делаются книги, содержащие обыкновенный, технически простой текст, или сложный текст, например, с математическими формулами. Для изготовления книг с иллюстрациями применяют иную технику, чем для книг с одним текстом. Различны приёмы печатания чертежей и фотоснимков, одноцветных и многоцветных рисунков. Тонкие книги изготовляют иным путём, чем толстые. Книги в переплётах — не так, как брошюры в обложках. Малотиражные издания печатаются на одних машинах, многотиражные — на других.

В нашей брошюре мы и расскажем о том, как в настоящее время печатают различные книги.

Но не всегда книги делались, как сейчас. До изобретения книгопечатания они изготовлялись иначе. Не всегда книга имела и привычную для нас форму. Да и знаки, которые применяются теперь в печатной книге, когда-то были совсем другими. Об истории письменности и книгопечатания также рассказано в этой брошюре.

Наш рассказ мы начнём с того далёкого времени, когда люди ещё не умели печатать книги и даже не знали алфавитного письма.

I. Из истории письменности и книгопечатания

Привычную для нас систему записи при помощи букв — алфавитное письмо — люди начали применять около трёх тысяч лет назад. До этого существовали другие способы письма.

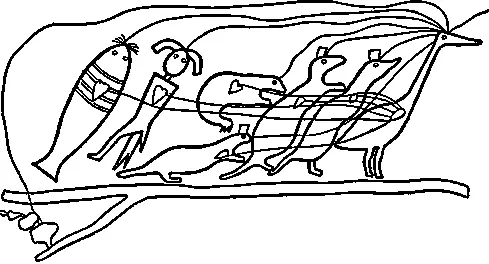

Первыми письменными знаками были рисунки, которыми наши далёкие предки научились пользоваться для передачи различных сообщений. Такие рисунки обнаружены в разных странах на стенах пещер и на скалах. Представление об этом способе даёт рис. 1. Это — письмо, с которым несколько индейских племён обратилось к президенту США. Хотя эта запись сделана недавно — всего лишь сто лет назад, но примерно так же писали и в первобытные времена.

Рис. 1. Картинопись индейцев

«Прочесть» такое письмо не так просто. Содержание приведённого послания следующее. Индейцы просят разрешения переменить место жительства. Передать просьбу они уполномочили вождя журавлиного племени. Фигуры зверей и птиц изображают названия племён. Впереди — их представитель. Линии, соединяющие головы и сердца шести фигур с головой и сердцем журавля, — это знак единомыслия всех племён. Линия, направленная от головы журавля вперёд, — знак обращения к президенту. Линия от головы назад показывает, куда, к каким озёрам племена хотели бы переселиться.

Подавляющее большинство индейцев и сейчас не знает другого способа письма.

В таком же положении были многие народы царской России. Великая Октябрьская социалистическая революция превратила их в передовые социалистические нации. Все 48 национальностей, не имевших ранее письменности, получили при советской власти свои алфавиты.

Рисуночное письмо, или пиктография [1] От латинского слова «пиктус» (нарисованный) и греческого «графо» (пишу).

), является лишь зародышем письменности. Сведения, о которых сообщал рисунок, были более или менее понятны каждому, независимо от того, на каком языке он говорил. Но «читать» картину можно было несколькими способами — разными словами и в различной последовательности.

Развитие человеческого общества вызывало и вызывает непрерывные изменения в языке.

«Дальнейшее развитие производства, — писал И. В. Сталин, — появление классов, появление письменности, зарождение государства, нуждавшегося для управления в более или менее упорядоченной переписке, развитие торговли, ещё более нуждавшейся в упорядоченной переписке, появление печатного станка, развитие литературы — всё это внесло большие изменения в развитие языка» [2] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 26–27.

).

В процессе этого развития естественно повышались требования, предъявляемые и к письменности. Её способы совершенствовались.

Пиктография постепенно вытеснялась системой знаков более точных и дающих более широкие возможности для обозначения предметов и понятий. Такой системой явилась идеография [3] От греческих слов: «идеа» (мысль, понятие) и «графо» (пишу).

), знаками которой служили отдельные реалистические изображения, обозначавшие сначала только названия предметов, а в дальнейшем и названия действий.

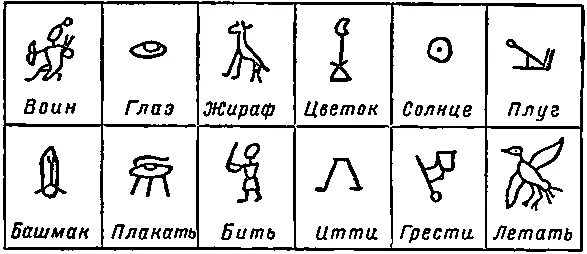

Посмотрите, как несколько тысяч лет назад в древнем Египте обозначали понятия «воин», «глаз», «плуг», «итти», «летать» (рис. 2). Такие знаки понимали все. Читая их подряд, можно было уже составить предложение. Правда, и рисунки-знаки не всегда точно отражали язык, его звуки и грамматику. Один и тот же рисунок можно было «читать» и как глагол в разных временах и как имя существительное, например: «итти», «ходить», «ноги», «пошёл», «пошла», «пойдёт».

Рис. 2. Древнеегипетские идеограммы-рисунки

С течением времени людям понадобилось обозначать и отвлечённые понятия. Для этого некоторым рисункам присваивали, кроме прямого, ещё и переносное значение. Например, изображение глаза означало также «зрение», «бодрствование», «знание», а рисунок пчелы обозначал также слово «труд». Такой способ давал возможность не увеличивать чрезмерно количество знаков, но, с другой стороны, в известной мере затруднял чтение.

Запись при помощи идеограмм-рисунков всё более усложнялась. Кроме того, на таких материалах, как камень или глина, она производилась очень медленно, так как знаки приходилось высекать резцами или выдавливать палочками. Много таких надписей найдено на гробницах и стенах храмов.

С развитием хозяйственной и политической жизни всё труднее становилось обходиться без лёгких и удобных материалов для письма. Люди всё чаще писали на коре деревьев, на листьях, на деревянных дощечках, научились расщеплять на волокна тростник и склеивать эти волокна в полосы. Материалом для письма начали служить также деревянные и металлические дощечки, покрытые воском, шкуры и кости животных.

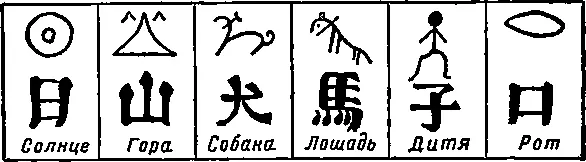

Для новых материалов понадобились и новые орудия письма. В древнем Китае, например, появилась волосяная кисточка, которую обмакивали в тушь, в Египте — тростниковое перо для беглого письма (скорописи). А это способствовало изменению формы знаков. На рис. 3 вверху показаны древние китайские идеограммы, которые вырезались или выцарапывались твёрдыми инструментами, а внизу изображены новые знаки, написанные кисточкой.

Рис. 3. Древние и современные китайские идеограммы

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: