Marcos Sanchez - Двустороннее движение электричества. Тесла. Переменный ток

- Название:Двустороннее движение электричества. Тесла. Переменный ток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Marcos Sanchez - Двустороннее движение электричества. Тесла. Переменный ток краткое содержание

Двустороннее движение электричества. Тесла. Переменный ток - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

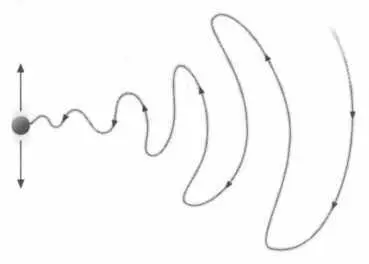

РИС. 3

Колебательное движение частицы, обладающей электрическим или магнитным зарядом, вызывает возмущение вокруг нее, то есть волну. Эта волна зависит от скорости, с которой движется частица, потому что она определяет амплитуду и расстояние между началом и концом волны.

В 1873 году Джеймс Клерк Максвелл опубликовал «Трактат об электричестве и магнетизме», в котором говорилось также о теории силовых линий Фарадея и доказывалось наличие неразрывных связей между этими двумя областями. На самом деле существует только одно поле, объединяющее электрические и магнитные явления, — электромагнитное. Из этого можно сделать несколько важнейших выводов: изменение интенсивности электрического тока вызывает электромагнитное возмущение, распространяющееся в виде волн. Переменное электрическое поле передает свое возмущение магнитному полю, которое, в свою очередь, индуцирует переменное электрическое поле: так, после многочисленных повторений, возмущение распространяется во всех направлениях. Электрические и магнитные волны продвигаются вперед шаг за шагом, перенося энергию, полученную у источника излучения. При появлении нового поля его можно расширить, уменьшить или каким-либо другим способом изменить — в зависимости от того, синхронизированы вершины и ложбины волны или накладываются на другие. Предполагалось наличие широкого спектра электромагнитных колебаний, различающихся по длине волны, то есть по расстоянию между вершинами волны, которые более точно называют «гребнями» (см. рисунок 4).

Максвелл смог рассчитать скорость распространения электромагнитных волн в вакууме и был поражен, обнаружив, что она равна 315300 км/с и совпадает со скоростью света (сейчас принятая величина — 299792 км/с), рассчитанной французским астрономом Ипполитом Физо (1819-1896) в 1849 году. Не могло быть и речи о совпадении. Это означало, что свет является электромагнитной волной, что объединяло оптику с электромагнетизмом. В ту эпоху понять такие вещи было очень трудно.

РИС. 4 Длина волны — это расстояние между двумя вершинами. Амплитуда — максимальное возмущение волны. Частота — количество повторений волны за единицу времени, то есть количество колебаний за секунду.

Эти невидимые волны дразнили исследователей: казалось невероятным, что волна может распространяться в вакууме без какой-либо материальной среды. Тогда ошибочно утверждалось, будто волны являются следствием распространения флюида. Сегодня мы знаем, что механические волны, такие как звук и сейсмическая активность, распространяются в упругой среде, твердой, жидкой и газообразной, но электромагнитным волнам для распространения среда не нужна — они могут распространяться в вакууме. При этом скорость распространения электромагнитных волн в действительности зависит от среды; в вакууме она равна скорости света.

Отец электромагнетизма преждевременно скончался в 1879 году в возрасте 48 лет, не увидев подтверждения своих теорий, хотя это подтверждение было получено довольно скоро — в 1885 году. Когда Герц исследовал длину волны, превышавшую длину волны света, ему удалось получить в лаборатории электромагнитные волны с характеристиками, предсказанными Максвеллом. Герц доказал, что они могут перемещаться со скоростью света даже в вакууме; свет на самом деле был электромагнитной волной. Для своих экспериментов он использовал осциллятор (аппарат, вызывавший периодические колебания электрического тока) и резонатор, улавливавший колебания и присоединявшийся к ним, то есть начинавший колебаться, следуя циклу. Он доказал, что энергия перемещается от одного аппарата к другому через пространство, и даже смог определить форму волны, устанавливая резонатор в разных точках лаборатории. Для эксперимента был использован переменный высокочастотный ток.

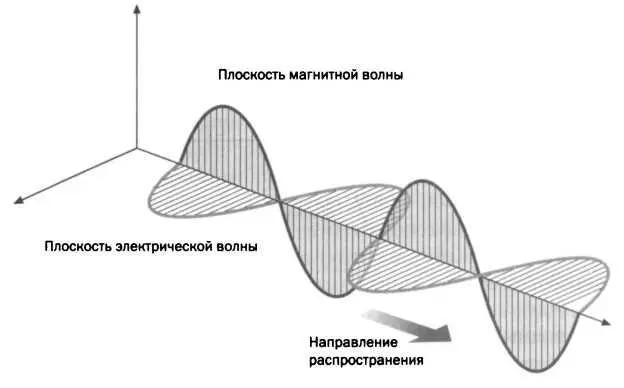

РИС. 5 Электрические и сопутствующие им магнитные волны создают электромагнитную волну и лежат в перпендикулярных областях; если электрические волны вертикальны, то магнитные будут горизонтальны. Обе плоскости продвигаются вместе, перенося энергию, полученную у источника излучения.

В следующее десятилетие многие ученые пытались найти применение герцевым волнам для передачи энергии и сообщений из одного места в другое. Способность таких волн передаваться на расстоянии позволяет им преодолевать длинные дистанции и препятствия. Они могут изменить направление распространения, как свет в воде, а также отталкиваться или отражаться, как свет в зеркале. Употребляя точные термины, мы можем назвать данные свойства отражением, рефракцией и дифракцией волн. Многие осознавали потенциал их применения в различных областях. Задача заполнить пробелы электромагнитного спектра и найти возможности применения волн занимала ученых на рубеже XIX и XX веков.

Электромагнитные волны различаются по своей специфической энергии, которая задается длиной волны и частотой. Кроме того, они могут различаться интенсивностью излучения. Электромагнитный спектр объединяет все электромагнитные волны на основе энергетического распределения.

Радиоволны занимают сектор электромагнитного спектра с наименьшей энергией. Длина их волны настолько велика, что они перемещаются без поглощения и рассеивания молекулами воздуха; очень длинные волны даже могут сделать полный оборот вокруг Земли. Поэтому такие волны прекрасно подходят для передачи массовых визуальных и звуковых сигналов с помощью настроенных пар «передатчик — приемник».

Следующую часть спектра занимают микроволны. Несмотря на название, они не так малы, как показывает приставка (10- 6); их длина находится в диапазоне от 1 мм до 1 м. Микроволны достаточно длинные для распространения сигналов по воздуху, как и радиоволны, но, в отличие от радиоволн, их можно сконцентрировать в направленный пучок для безопасной и конфиденциальной передачи. В качестве примера возьмем радар, работающий на микроволнах: микроволны отражаются от твердых тел и возвращают передатчику эхо первоначального сигнала, то есть происходит возврат замедленной волны, оказавшей воздействие на тело. Для точной локализации объекта нужно знать скорость распространения волны в воздухе и время, необходимое микроволне для перемещения на расстояние от передатчика до тела, положение которого требуется определить, и возвращения к передатчику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: