Antonio Rojo - Физике становится тепло. Лорд Кельвин. Классическая термодинамика

- Название:Физике становится тепло. Лорд Кельвин. Классическая термодинамика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Antonio Rojo - Физике становится тепло. Лорд Кельвин. Классическая термодинамика краткое содержание

Физике становится тепло. Лорд Кельвин. Классическая термодинамика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следовательно, фон Фраунгофер наблюдал два типа спектра: спектр поглощения и спектр испускания. В случае с солнечным спектром свет, образованный внутри Солнца, сначала пересекает внешние слои своей звезды, а затем земную атмосферу, пока не доходит до спектроскопа. Материя этих слоев поглощает излучение с энергией, характерной для ее атомов и молекул, вследствие этого в спектре появляются черные линии. В случае с пламенем сжигаемый материал только испускает электромагнитное излучение с конкретной энергией, соответствующей данному материалу, отсюда - светящиеся цветные линии на темном фоне.

Однако Томсон ценил результат теории Максвелла: скорости распространения электромагнитного излучения и света в вакууме совпадали и вычислялись на основе двух констант теории - диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости вакуума. Однако взаимодействие материи порождало новые вопросы: почему существуют проводники, диэлектрики и изоляторы? почему материалы по-разному реагируют на магнитное поле? что происходит внутри материала в электромагнитном поле? Максвелл не ответил на эти вопросы, но объяснил многие экспериментальные результаты: он применил две константы, чтобы охарактеризовать каждый вид материала, и учел математические функции, описывающие поля и отношения между ними.

Теория Максвелла также никак не объясняла данные, накопленные спектроскопией. Еще в 1814 году немецкий оптик Йозеф фон Фраунгофер (1787-1826) сконструировал примитивный спектроскоп, позволивший ему выяснить, что в спектре солнечного излучения появляются темные линии с различной длиной волны. Механизм появления этих линий Максвеллу был неизвестен.

В своих лекциях Томсон не только касался этих глубоко дискуссионных проблем, но и часто показывал слушателям причудливые конструкции из различных элементов (стальных кабелей, маятников, деревянных решеток с гирями на конце, маховиков, брусков, пружин и так далее). Индивидуальное поведение каждого элемента было хорошо известно, но все вместе они порождали бесконечное число состояний движения, которые было довольно сложно рассчитать. Цель ученого была той же, что и всегда: найти механическую модель, которая иллюстрировала бы рассматриваемое физическое явление. Эти любопытные конструкции изображали структуру материи, молекулы и их взаимодействие со светом. Поскольку такие модели демонстрировали огромное разнообразие способов поведения, с их помощью можно было рассмотреть поведение любой анализируемой физической системы. И если в каком-нибудь случае это было невозможно сделать, в модель всего лишь следовало добавить дополнительные элементы, сделать «машину» более сложной, расширить ее возможности движения. Так Томсон демонстрировал присущее ему механистическое видение Вселенной.

Второй темой Балтиморских лекций было распространение света в эфире. В предисловии к изданию 1904 года Томсон писал:

«Моя аудитория включала преподавателей физической науки, и с самого начала я почувствовал, что наши встречи будут скорее конференциями между коллегами, где мы попытаемся продвинуть науку, чем просто чтением лекций. Я говорил абсолютно свободно и ничуть не боялся подорвать абсолютную веру моих коллег в эфир и его световые волны; я мог говорить с ними о несовершенстве нашей математики, о недостаточности нашего видения динамических свойств эфира и об обременяющей сложности поиска поля действия для эфира между атомами весомой материи. Мы все чувствовали, что трудностям нужно противостоять, а не избегать их; их сложность нужно учитывать, желая найти решение, если это возможно, но в любом случае можно выразить определенную уверенность в том, что для каждой трудности есть объяснение, даже если мы сами не можем найти его».

Как уже было известно к тому времени, звуковые волны — это механические волны, для передачи которых требуется упругая материальная среда. Когда мы разговариваем, эта среда - воздух; когда мы подносим ухо к железнодорожному рельсу, чтобы узнать, едет ли по путям поезд, эта среда - металл, из которого сделан рельс. Свет как электромагнитное излучение не нуждается в материальной среде для распространения. Однако эта мысль была невозможной в XVII-XIX веках, поскольку большая часть теорий пользовалась для объяснения различных физических явлений механическими моделями. В этом контексте родился так называемый световой эфир, то есть материальная среда, позволяющая передачу света. В 1818 году эта концепция была предложена Френелем, который, кроме того, определил свойство света как поперечной волны. Известно, что в 1678 году голландский математик, физик и астроном Христиан Гюйгенс (1629-1695) говорил об эфире как о среде, необходимой для передачи света, а в 1709 году Исаак Ньютон рассуждал об эфирной среде, колебания которой способствуют отражению, преломлению и дифракции света. Однако именно Френель начал эксперименты, имевшие целью наблюдать эффекты, которые могут быть объяснены существованием светового эфира.

Речь шла о довольно волшебной среде со сложным поведением. С одной стороны, она должна иметь необходимые жесткость и упругость, чтобы позволить распространяться электромагнитным колебаниям. С другой стороны, эта среда должна быть достаточно пластичной, чтобы объекты такой величины, как планеты, свободно проходили через нее. Во время своих лекций Томсон проводил аналогии с глицерином, воском, желе и другими веществами, хотя признавал, что так и не нашел материала с подходящими свойствами. Ему были известны ограничения такого подхода к проблеме. За некоторое время до этого ученый указывал:

«Думаю, мы все должны чувствовать, что тройной союз между эфиром, электричеством и весомой материей - это результат в большей степени отсутствия у нас знаний, [ ...] чем действительность».

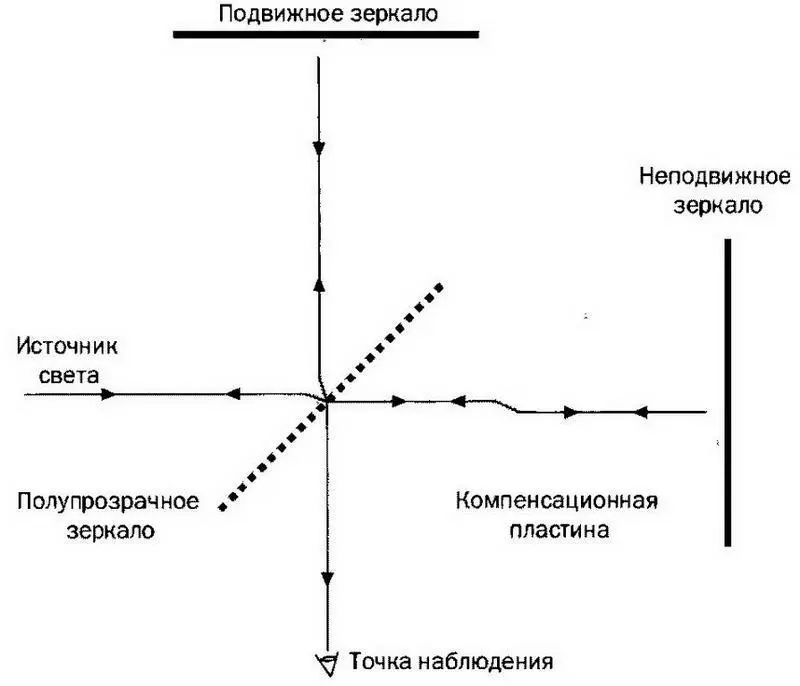

В случае существования эфира Земля в своем движении должна ощущать эфирный ветер, проявляющийся в изменении скорости света в зависимости оттого, испускался он в направлении движения Земли или нет. В 1881 году польско-американский физик Альберт Абрахам Майкельсон приспособил интерферометр для оптического эксперимента, в котором проявилось бы это изменение.

Как видно на рисунке, источник света испускает луч, который после столкновения с полупрозрачным зеркалом разделяется на два: передаваемый дальше и отраженный. Последний падает на подвижное зеркало и после отражения в нем возвращается к полупрозрачному зеркалу и вновь делится на передаваемый, который продолжает свое движение до точки наблюдения, и отраженный, который возвращается к источнику. Переданный луч отражается в другом зеркале, затем в полупрозрачном и доходит до точки наблюдения. Благодаря компенсационной пластине из того же материала, что и полупрозрачное зеркало, а также использованию подвижного зеркала, обеспечивается равенство расстояний, пройденных обоими пучками света. Когда два луча соединяются в точке наблюдения, они вызывают интерференцию, то есть мы наблюдаем ряд светлых и темных полосок, характеристики которых связаны с расстоянием, пройденным обоими лучами, и скоростью света. Майкельсон направил один луч в направлении движения Земли, а другой - перпендикулярно ему. Присутствие эфира вызвало бы изменение скорости обоих лучей с последующим изменением в полосах интерференции, но результаты опыта не показали ничего подобного: «Следствие гипотезы о стационарном эфире, таким образом, оказалось неверным, и мы должны сделать вывод о том, что гипотеза ошибочна».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: