Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла”

- Название:Столетняя история “летающего крыла”

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-900078-01-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла” краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей мировой авиации.

Столетняя история “летающего крыла” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

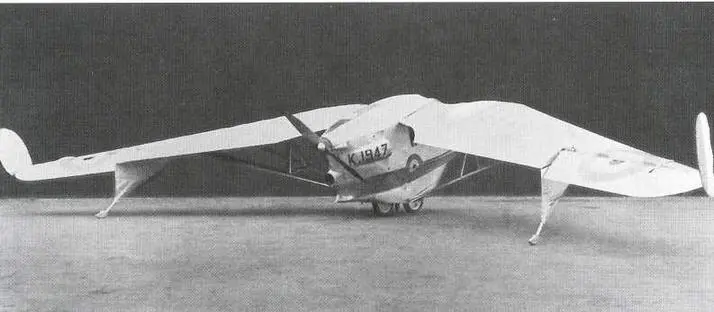

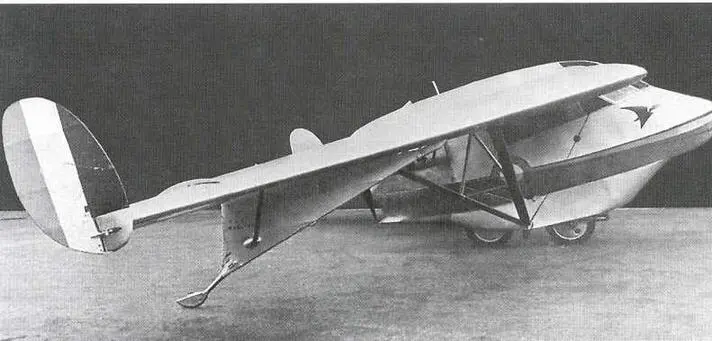

"Птеродактиль" Mk.IV на испытаниях в Фарнборо.

Основной технической "изюминкой" самолета явилось крыло изменяемой в полете стреловидности — идея, запатентованная Хиллом в 1930 г. [14]Конечно, это было сделано не для выбора оптимальной конфигурации в зависимости от скорости, как на современных сверхзвуковых самолетах. Цель была иной: поворотом крыла летчик мог изменять балансировку машины в зависимости от ее центровки и достигать этим оптимальных запаса устойчивости и усилия на ручке управления. Максимальное изменение стреловидности составляло чуть менее 5°. Поворот крыльев осуществлялся с помощью червячной передачи от рукоятки в потолке кабины.

Испытания нового "Птеродактиля" продемонстрировали, что замена поворотных законцовок обычными элевонами устранила прежние проблемы и сделала пилотирование похожим на управление обычным самолетом. Правда и значение максимально допустимого угла атаки стало, как у обычных машин — около 20°. В целом же самолет показал себя неплохо: он был устойчив при полете с брошенной ручкой управления, мог выполнять крутые виражи и даже фигуры высшего пилотажа. Его максимальная скорость была 180 км/ч, скороподъемность у земли — 230 м/мин, практический потолок — 5000 м. Как показали испытания на штопор, у Mk.IV он был возможен только при предельно задней центровке и летчик отклонением рулей легко выводил самолет из вращения. [15]

Проведение испытаний затрудняла плохая работа двигателя: из-за недостаточного притока воздуха он перегревался и недодавал мощности. Возможно именно это помешало использованию самолета в практических целях, например как туристский.

Позднее Хилл создал двухместный бесхвостый истребитель. Об этой машине и других военных "бесхвостках" будет рассказано в одной из следующих глав.

Под влиянием полетов первых "Птеродактилей" соотечественник Джеффри Хилла по фамилии Грейнджер в конце 20-х годов построил стреловидный самолет-"бесхвостку" с рулями в виде подвижных концов крыла. Он окрестил его "Археоптерикс" — так называлась птица, обитавшая на нашей планете несколько десятков миллионов лет назад. В отличие от Хилла Грейнджер установил двигатель и пропеллер перед крылом. Сведений о полетах этой машины я не нашел, но знаю, что она сохранилась до наших дней и находится в одной из частных авиационных коллекций в Англии.

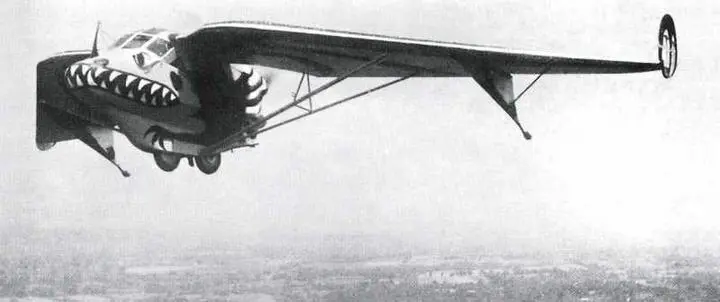

Эффектно раскрашенный "Птеродактиль" во время демонстрационного полета на аэрошоу в Хендоне.

Еще одним представителем "школы Данна" был Александр Зольденхофф. Он родился в Женеве в 1882 г. Художник по профессии, Зольденхофф с молодости проявлял интерес к зарождающейся авиации. Свой первый проект бесхвостого самолета со стреловидным крылом, разработанный после появления сообщений об удачных полетах "бесхвосток" Данна, он запатентовал в 1912 г. [16]

Не имея поддержки со стороны государства, Зольденхофф долгое время ограничивался испытанием моделей. Только в середине 20-х годов он собрал необходимые средства для строительства самолета. Это был одноместный бесхвостый моноплан с таким же, как на "Птеродактиле", двигателем Бристоль "Черуб" и толкающим винтом. Низкорасположенное крыло имело стреловидность около 30° и размах 10 м. Для продольной балансировки оно было сделано с геометрической круткой по размаху. Управление осуществлялось элевонами, киль и руль направления отсутствовали. Шасси имело необычную для того времени схему — с носовым колесом.

Испытания самолета, получившего обозначение Зольденхофф А1, проводились в Швейцарии в 1927 г. Конструктор не имел диплома пилота, поэтому облетывал машину летчик-испытатель Эрнст Гербер.

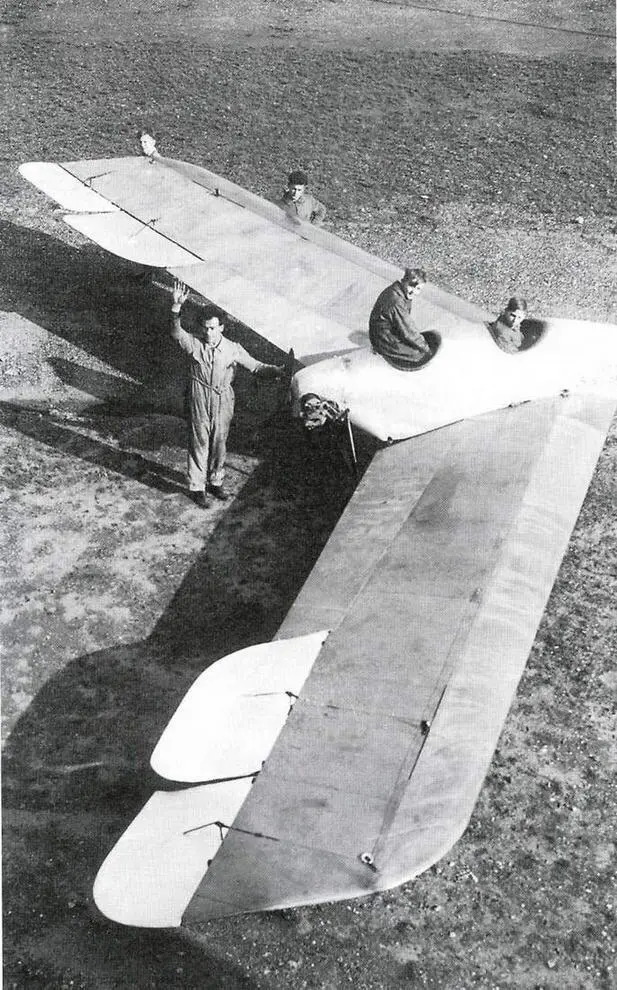

Вторая "бесхвостка" А.Зольденхоффа — А2.

Первые два полета прошли удачно. В третьем произошла поломка в конструкции, но Герберу удалось посадить самолет.

Сочтя самолет опасным, швейцарские власти запретили полеты. Тогда Зольденхофф перенес свою авиаконструкторскую деятельность в Германию. Там, с помощью инженеров Лангута и Фридмана в 1929 г. он построил новую машину — А2. На этот раз самолет был двухместным. Его испытывал известный немецкий летчик Готтлиб Эспенлауб.

Самолет оказался неплох, и это побудило Зольденхоффа построить еще одну "бесхвостку", АЗ. На этот раз машина имела традиционную схему шасси с хвостовым колесом, старенький "Черуб" заменили на более мощный французский "Сальмсон" (40 л.с.). Интересной особенностью АЗ были необычные органы путевого управления — небольшие расщепляющиеся кили, расположенные примерно на полуразмахе каждого крыла. Они действовали как аэродинамические тормоза, увеличивая сопротивление на том крыле, в сторону которого хотел повернуть летчик. Так как тормоза находились в плоскости, проходящей через центр тяжести самолета, их действие не нарушало продольного равновесия.

В связи с тем, что Эспенлауб занялся проектированием собственных "бесхвосток", испытания АЗ проводил летчик Антон Ридегер. Первый полет состоялся 30 июля 1930 г. с аэродрома в Дюссельдорфе. Редингер хорошо отозвался о летных качествах машины, но через неделю после начала испытаний во время посадки при сильном боковом ветре самолет потерпел аварию, а летчик получил серьезную травму.

Такая же судьба постигла А4, построенный в начале 1931 г. и почти не отличавшийся от АЗ. Испытания проходили зимой. Подхваченный сильным боковым порывом ветра самолет опрокинулся. Редигер вновь получил ранение, на этот раз не столь серьезное.

А.Зольденхофф (справа) и испытатель его машин А.Ридегер у самолета А3.

Неудачи не обескуражили конструктора и его верного помогцника-испытателя. В том же 1931 г. начались полеты пятого бесхвостого моноплана Зольденхоффа А5. Для улучшения устойчивости на концах крыла установили вертикальные кили, в остальном же конструкция почти не изменилась. После опробования самолета в воздухе Зольденхофф и Редигер решили совершить на нем показательный перелет по городам Европы. Принимая во внимание аварии предыдущих "бесхвосток" Зольденхоффа, это был, безусловно, очень рискованный замысел.

Перелет начался в сентябре 1931 г. В густом тумане, управляя самолетом лишь по показаниям простейших навигационных приборов, Редингеру чудом удалось перелететь через Альпы. Хотя намеченный маршрут так и остался неосуществленным, на А5 было выполнено несколько полетов по городам Швейцарии. В них он проявил себя как вполне устойчивая и нормально управляемая машина. Максимальная скорость самолета равнялась 210 км/ч, посадочная — 67 км/ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)