Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла”

- Название:Столетняя история “летающего крыла”

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-900078-01-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла” краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей мировой авиации.

Столетняя история “летающего крыла” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

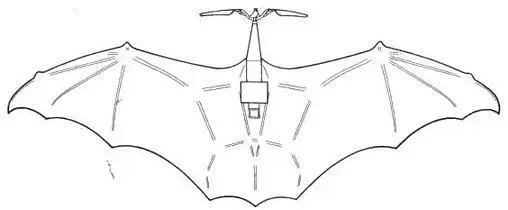

Джозе Вейс родился во Франции, но почти всю жизнь прожил в Англии. Он был художником и, рисуя морские пейзажи, подолгу наблюдал за полетами гнездящихся на прибрежных скалах птиц. Постепенно у него созрела убежденность, что проблема создания устойчивого летательного аппарата состоит только в правильном выборе формы крыла. Наилучшим Вейсу представлялось крыло с отведенными назад и закрученными вниз концами и гибкой задней кромкой — форма, подсмотренная им у птиц.

Для проверки своей теории Вейс с 1902 г. проводил опыты со свободнолетающими моделями "бесхвосток". Эксперименты обнадеживали. Дополнительную уверенность Вейсу в том, что он на правильном пути, дала встреча на международных состязаниях авиамоделистов в Париже в 1905 г. с Иго Этрихом, придерживавшимся аналогичных взглядов.

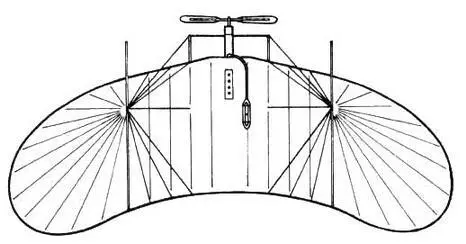

Свои идеи Д.Вейс впервые опубликовал в 1908 г. в патенте на "аэроплан с крылом как у птицы". [9]Помимо отмеченных выше особенностей крыла, Вейс предусматривал регулировку продольной балансировки в полете за счет изменения крутки концов крыла, а для выправления кренов и изменения направления полета служили подвижные поверхности на задней кромке крыла. Их одновременное отклонение обеспечивало торможение в воздухе при заходе на посадку.

В 1909 г. Вейс построил планер из бамбука и полотна с размахом крыла 8 м. По аналогии с птицей крыло имело более толстый профиль у основания, постепенно утончающийся к концам.

"Эол"

"Авион-3"

Самолет Вуйя

Самолет Эллехаммера

Самолет Этриха и Велса

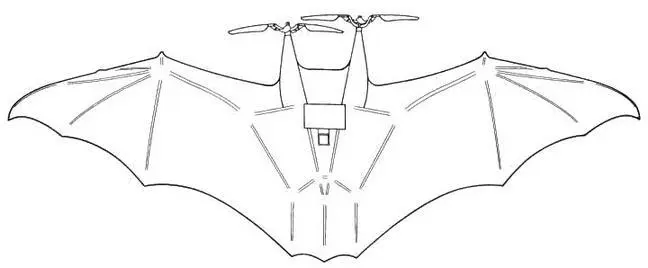

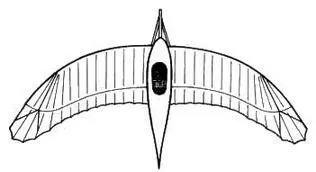

"Олив"

Оно поддерживалось подкосами, соединенными с полозьями шасси. Летчик располагался в фюзеляже и управлял планером с помощью укрепленных за крылом рулей высоты. Вейс назвал планер "Олив" в честь одной из своих дочерей (все его следующие аппараты также носили имена его многочисленных дочерей). Во время испытаний на склонах холмов в графстве Суссекс летчик Гордон Инглянд совершил на нем планирующий спуск на расстояние 2400 м. Долгое время это был рекорд дальности безмоторного полета.

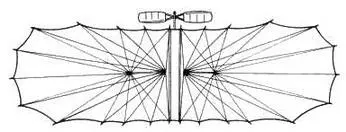

Следующим логическим шагом было создание самолета. Заручившись поддержкой фирмы Хендли Пейдж, Вейс в 1909 г. сконструировал увеличенный вариант планера с размахом крыла 10,4 м. Установленный за кабиной французский двигатель "Анзани" мощностью 12 л.с. с помощью цепной передачи вращал два пропеллера, расположенные в вырезах крыла. Взлет должен был осуществляться с отделяемой тележки, посадка — на полозья.

При переходе от планера к самолету Вейса, так же, как и Этриха с Велсом, постигла неудача. "Медж" (так назывался самолет) даже не смог оторваться от земли: мощности двигателя явно не хватало для взлета. Следующий самолет Вейса, "Элси" (1910 г.), с одним расположенным впереди пропеллером, вновь оказался неудачным. И только после установки нового двигателя и обычного хвостового оперения самолет Вейса "Сильвия", построенный в том же 1910 г., сумел подняться в воздух. Но конструкция машины оказалась непрочной, вскоре в одном из полетов произошла поломка, самолет упал и разбился.

Итак, первые попытки создания самолета-"бесхвостки" не увенчались успехом, хотя, анализируя полет объектов флоры и фауны, исследователи пришли к правильным выводам о методах создания самобалансирующегося крыла. Однако никто из них не ставил перед собой задачу создания именно самолета-"бесхвостки"; цель была другой — просто построить самолет, обладающий хорошей устойчивостью. Поэтому они не занимались длительной доводкой своих летательных аппаратов и при первых же затруднениях добавляли к крылу хвост, превращая "бесхвостку" в обычный самолет.

1. Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. М., 1955. С. 596.

2. C.Dollfus, H.Bauche. Histoire de Г aeronautics. Paris, 1932. P. 140.

3. J.Forestier. An overview of Clement Ader aeronautical achivments. (Рукопись; копия находится в архиве автора).

4. Dollfus, Bauche. Р. 141.

5. Smithsonian Institute Archives. Record Unit 7003. S.P.Langley Papers. P. 4—5.

6. P.Supf. Das Buch der deutschen Fluggeschichte. Bd.l. Stuttgart, 1956. S. 255.

7. F.Ahlborn. Uber die Stabilitat der Flugapparate. Hamburg, 1897.

8. Планеры Лилиенталя и самолет братьев Райт были статически неустойчивыми и человек должен был постоянно корректировать их равновесие.

9. Патент Великобритании № 17150, 14.08.1908 г.

2

Стрелокрылые самолеты Джона Данна и его последователен

Неудачные испытания первых "бесхвосток", казалось бы, должны были поставить точку в развитии таких самолетов. Однако нашелся человек, который проявил больше упорства и инженерной интуиции, чем его предшественники, и доказал, что бесхвостый самолет может летать. Его звали Джон Уильям Данн.

Данн родился в Ирландии в 1875 г. Его отец был военный, дослужившийся до генерала. Сын выбрал ту же стезю. Он участвовал в войне Великобритании с бурами в Южной Африке, получил чин лейтенанта. Но болезнь сердца — последствие перенесенной в Африке малярии, поставила крест на его военной карьере. В начале 1900-х годов Данн получил инвалидность и вернулся в Англию. Вскоре он начал пробовать себя как авиаконструктор.

Интерес к авиации возник у Данна еще в юношеские годы под влиянием романов Жюля Верна. Он мечтал построить аппарат, который бы не нуждался в управлении и мог летать в любую погоду. Масло в огонь подлило знакомство в 1902 г. с другим великим фантастом, Еебертом Уэлсом, описавшим применение самолетов в будущем в романе "Когда спящий проснется" (1899 г.).

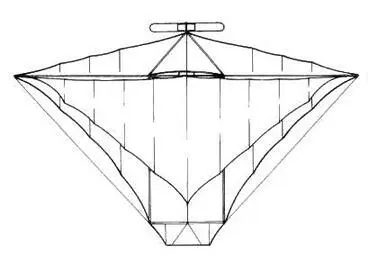

Данн считал, что самолет должен быть таким же устойчивым в воздухе, как лодка на воде. Этого, по его мнению, можно добиться с помощью особой формы крыла. Разработанное в соответствии с его теорией стреловидное самобалансирующееся крыло в отличие от крыла типа "занония" имело четко выраженную стреловидность, прямолинейные очертания, жесткую заднюю кромку. Продольная балансировка достигалась не отгибом концов вверх, как у семени занонии, а равномерным уменьшением угла установки профилей постоянной хорды вдоль размаха крыла (так называемая "отрицательная геометрическая крутка"). Большая стреловидность должна была обеспечивать хорошую путевую устойчивость.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)