Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла”

- Название:Столетняя история “летающего крыла”

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-900078-01-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла” краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей мировой авиации.

Столетняя история “летающего крыла” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мощный кондиционер поддерживал в кабинах летчика и оператора бортового оборудования нормальную температуру. После посадки экипаж еще с полчаса должен был находиться в самолете, дожидаясь, пока остынет раскаленный фюзеляж и к кабине можно будет приставить стремянку для выхода.

SR-71 находились на вооружении более 20 лет. Общий налет всего парка самолетов составил 53490 часов, из них 11675 часов — со скоростью М>3. Предполетная подготовка этой сверхсложной машины требовала массу времени, а один вылет стоил многие десятки тысяч долларов, так что существование "чудо-разведчика" обходилось стране недешево. В конце 80-х годов, в связи с развитием технических возможностей спутников-"шпионов" с одной стороны, и с "потеплением" международной обстановки, связанным с демократическими переменами в СССР — с другой, было принято решение снять SR-71 с вооружения. Из оставшихся к этому времени 20 самолетов часть передали в музеи (в частности — в Музей ВВС в Райт-Филде и в Аэрокосмический музей в Вашингтоне), три SR-71 направили в НАСА для использования при исследованиях атмосферы, а несколько экземпляров законсервировали, чтобы при необходимости их можно было снова ввести в строй. В 1994 г. Конгресс США решил вернуть на вооружение три машины, предварительно переоснастив их самым современным оборудованием.

SR-71 является держателем многих абсолютных мировых рекордов. Среди них — рекорд скорости на дистанции 15 — 25 км (3530 км/ч) и рекорд высоты в горизонтальном полете, равный 25929 м. Они были установлены в 1976 г. и остались непревзойденными. Последний рекорд SR-71 поставил 6 марта 1990 г. во время перелета из Калифорнии в Вашингтон для передачи самолета в Аэрокосмический музей. Расстояние от Тихого до Атлантического океана SR-71 преодолел за 67 минут 54 секунды, показав на этом сверхдальнем маршруте среднюю скорость 3418 км/ч.

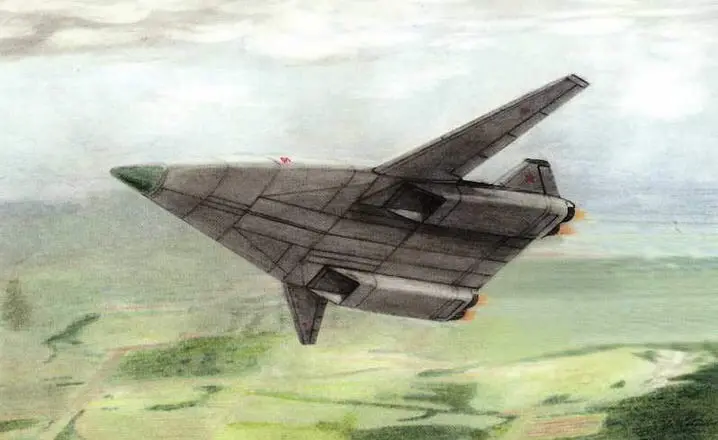

В конце 60-х — начале 70-х годов в СССР также велись работы по созданию "трехмахового" боевого самолета-"бесхвостки". Речь идет о проекте стратегического многоцелевого ударно-разведывательного самолета ОКБ П.О.Сухого Т-4МС ("200") со взлетным весом 170 т и расчетной дальностью полета 16000 км. Он должен был действовать на высокой скорости как с больших (11 — 18 км), так и с предельно малых высот. Замысел не был реализован, но с технической точки зрения он настолько интересен, что о нем нельзя не рассказать. Вспоминает один из авторов проекта, Олег Сергеевич Самойлович:

Так, согласно проекту, выглядел бы в полете ракетоносец Т-4МС.

"Аванпроект самолета Т-4МС разрабатывался по конкурсу, проводимому между конструкторскими бюро П.О.Сухого, А.Н.Туполева и В.М.Мясищева во исполнении Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28.11.1967 г. В качестве первоначального варианта самолета в КБ Сухого рассматривалась возможность воспроизводства в увеличенном масштабе двухрежимного дальнего самолета-ракетоносца Т-4М схемы "утка" с крылом изменяемой стреловидности (модификация сверхзвукового самолета-ракетоносца с крылом типа "двойная дельта" Т-4). Однако проведенные проработки показали, что прямое масштабное изменение самолета Т-4М приводит к резкому росту габаритов и веса самолета и невозможности размещения всей заданной номенклатуры вооружения. Стало ясно, что нужно искать новые варианты аэродинамической компоновки самолета.

Окончательным вариантом компоновки, принятым в аванпроекте, явилась схема типа "летающее крыло" малого удлинения, оснащенное поворотными консолями малой (по отношению к несущему корпусу) площади.

Компоновочная схема была разработана ведущим конструктором Л.И.Бондаренко под руководством начальника отдела проектов О.С.Самойловича и главного конструктора Н.С.Чернякова.

Профиль несущего корпуса с относительной толщиной 6% имел деформацию срединной поверхности и геометрическую крутку, обеспечивающую самобалансировку самолета на скорости полета М = 3. Деформация и крутка распространялись и на поворотные консоли, имевшие переменную по размаху толщину — от 11% до 7%.

Фюзеляж, как таковой, на самолете отсутствовал, строительные высоты обеспечивали нормальное размещение кабины экипажа и отсеков вооружения внутри несущего корпуса.

Поворотные консоли имели предкрылки и поворотные закрылки, расположенные по всему размаху консолей.

Балансировка и управление самолетом в продольном канале осуществлялись рулями высоты, расположенными на задней кромке несущего корпуса между мотогондолами. Для создания дополнительного кабрирующего момента при отклоненных закрылках на режимах взлета и посадки самолета применялись щитки, расположенные на верхней поверхности несущего корпуса над мотогондолами.

Обеспечение устойчивости и управляемости в путевом канале осуществлялось двумя цельноповоротными килями. Органами поперечного управления служили кренеры (разновидность интерцепторов, предложенная Л.И.Бондаренко), расположенные на верхней поверхности поворотных консолей.

Система управления самолетом — электродистанционная, с четырехкратным резервированием, обеспечивающая искусственную устойчивость при собственной статической неустойчивости 2 — 3%.

По результатам испытаний моделей самолета в аэродинамических трубах ЦАГИ были получены очень высокие значения максимального аэродинамического качества: 17,5 на М = 0,8 (крыло развернуто) и 7,3 на М = 3,0 (крыло сложено).

Самолет проектировался под двигатели К-101 с изменяемой, в зависимости от режима полета, степенью двухконтурности (главный конструктор П.А.Колесов). На Т-4МС должны были стоять 4 двигателя с максимальной тягой по 20 т каждый, расположенные в двух мотогондолах, подвешенных под несущим корпусом.

В конструкции самолета широко использовались композиционные материалы и высокопрочные титановые сплавы, что позволяло при нормальном весе боевой нагрузки 9 т, размещаемой в двух отсеках вооружения, получить весовую отдачу по топливу, равную 62%.

Экипаж состоял из летчика, штурмана-оператора и бортинженера, которые находились в кабине, не имевшей традиционного фонаря. Обзор вперед был возможен только при отклоненной вниз (режимы взлета, посадки и полета на малой высоте) носовой части несущего корпуса. Это конструкторское решение было заимствовано с самолета Т-4, проходившего испытания в 1972-1973 гг.

Итоги конкурса подводились в 1971 г. По заключениям специалистов МАП и ВВС лучшим был признан проект ОКБ П.О.Сухого. Однако в силу большой загрузки ОКБ (в это время на различных стадиях разработки находились самолеты Су-24, Су-25, Су-27) проектирование стратегического многоцелевого самолета было поручено ОКБ А.Н.Туполева. Этим самолетом стал Ту-160."

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)