Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла”

- Название:Столетняя история “летающего крыла”

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-900078-01-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Столетняя история “летающего крыла” краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся историей мировой авиации.

Столетняя история “летающего крыла” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

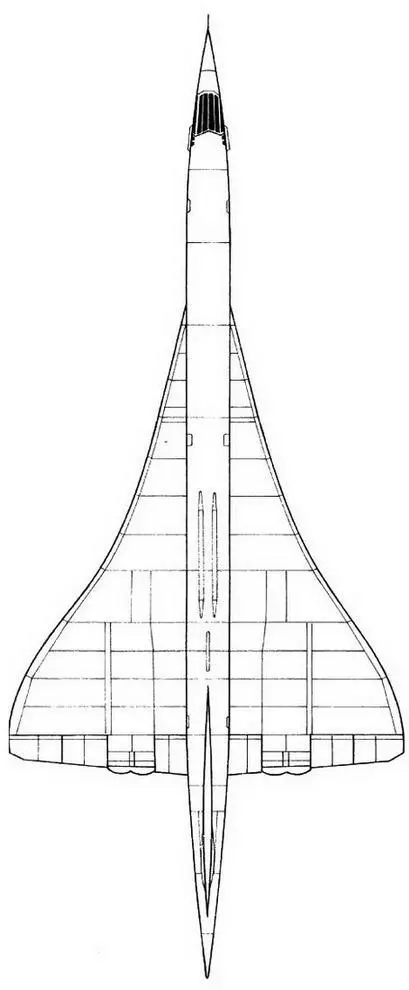

Точные причины катастрофы до сих пор неизвестны. Наибольшее распространение у нас получила версия, что виной всему был французский "Мираж", опасно сблизившийся с советским СПС. Стремясь избежать столкновения, пилоты Ту-144 резко направили машину вниз и на выходе из пике конструкция самолета, не рассчитанная на такие перегрузки, сломалась. [9]

Но существует и другая гипотеза: чтобы исправить впечатление от не слишком элегантной посадки самолета во время демонстрационного полета 2 июня, члены советской делегации уговорили командира экипажа М.В.Козлова выполнить на Ту-144 "истребительную" фигуру пилотажа — "горку". При выходе из маневра нагрузка превысила предельно допустимую... [10]

Так как трагедия произошла не по вине СПС, Ту-144 продолжали готовить к эксплуатации на внутренних линиях. Авиационный завод в Воронеже наладил серийный выпуск самолетов. В 1975 г. начались пробные рейсы из Москвы в Алма-Ату. Перевозилась почта и другие срочные грузы. Полеты проходили на высотах до 18000 м со скоростью 2200 км/ч. Время полета в один конец составляло 1 час 55 минут.

Серийный Ту-144.

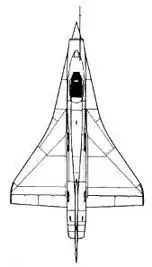

HP.115

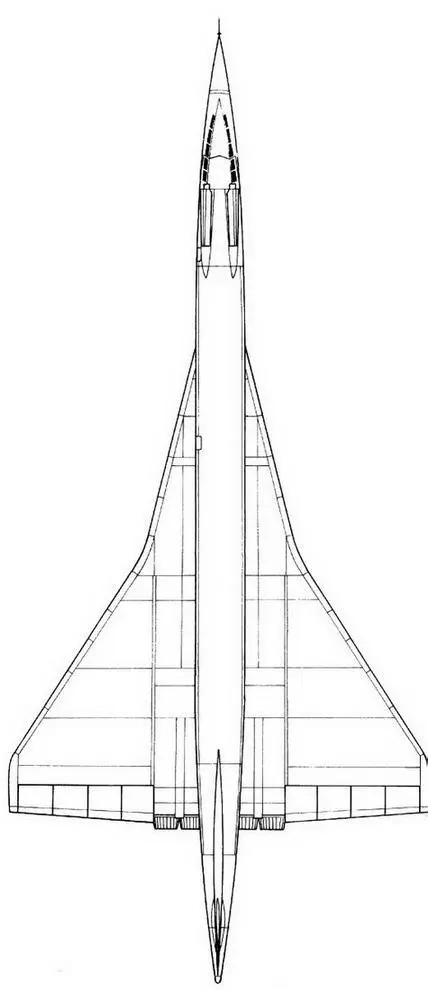

"Конкорд"

ВАС. 221

Ту-144

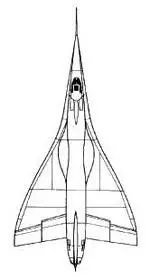

МиГ-21И

После двух лет пробной эксплуатации, за которые пилоты и сотрудники наземных служб ГВФ познакомились с особенностями сверхзвуковой "бесхвостки", было решено начать регулярные пассажирские перевозки. С 1 ноября 1977 г. два Ту-144 с бортовыми номерами 77109 и 77110 раз в неделю стали летать из Москвы в Алма-Ату.

Полеты проходили без осложнений, но были крайне убыточными. При запасе горючего, необходимом для полетов в Алма-Ату, допустимый вес коммерческой нагрузки Ту-144 равнялся всего 10т, т.е. при наличии 150 мест самолет мог брать не более 100 пассажиров с багажом. А так как на этом 3200-километровом маршруте выигрыш во времени по сравнению с полетом на Ту-104 оказывался всего-то пару часов, то желающих платить за дорогой билет было еще меньше. Для достижения же дальности 4000 — 4500 км почти вся полезная нагрузка Ту-144 должна была состоять из топлива.

По своему аэродинамическому совершенству советский СПС не только не уступал, но даже превосходил "Конкорд": его максимальное аэродинамическое качество равнялось 8, а у англо-французского СПС оно составляло 7,3. Крейсерская скорость Ту-144 — 2335 км/ч — также была выше, чем у его западного конкурента (2180 км/ч). Проблема заключалась в двигателях. Если "Олимпы" "Конкорда" на 1 кг тяги за час расходовали на крейсерском режиме полета 1,19 кг топлива, то удельный расход горючего у НК-144 был 1,81 кг/кгс час. К сожалению, экономичность двигателей всегда была "слабым местом" отечественного авиастроения...

К тому же, Ту-144 имел почти в полтора раза большую площадь крыла, чем "Конкорд". Это была вынужденная мера: англо-французский СПС проектировался для трансокеанских полетов, а наш Ту-144 должен был эксплуатироваться на внутриконтинентальных линиях над населенными районами, и, чтобы снизить интенсивность звукового удара, требовалось увеличить высоту полета, а для этого — уменьшить нагрузку на крыло. Большая площадь крыла повлекла за собой увеличение веса конструкции и аэродинамического сопротивления. Поэтому в крейсерском полете НК-144 должны были развивать тягу по 5500 кгс, а "Олимпы" — только по 4550 кгс. Если умножить тягу на удельный расход топлива, то получается, что советский СПС той же дистанции расходовал на одного пассажира примерно вдвое больше топлива, чем "Конкорд".

Понимая, что при таких характеристиках ни о какой экономической целесообразности Ту-144 и речи быть не может, конструкторы ОКБ Туполева еще в 1974 г. занялись созданием усовершенствованного варианта самолета. Ему присвоили обозначение Ту-144Д.

Основным отличием новой машины было применение одноконтурных бесфорсажных двигателей ОКБ П.А.Колесова РД-36-51 с максимальной тягой по 20 тс. На крейсерском режиме полета такой двигатель расходовал 1,27 кг топлива на кг тяги в час, т.е. был значительно экономичнее НК-144 с форсажной камерой. По расчетам, новая силовая установка обеспечивала самолету дальность 4500 км со 150 пассажирами и 6500 км со 120 пассажирами. Это давало надежды на применение СПС на таких линиях, как, например, Москва — Хабаровск — Москва.

Однако надежность новых двигателей оставляла желать лучшего. 23 мая 1978 г. во время испытательного полета Ту-144Д из-за вибраций в двигательном отсеке треснул трубопровод топливной системы, стало вытекать топливо. При запуске вспомогательной силовой установки, предназначенной для увеличения суммарной тяги на определенных режимах, топливо воспламенилось и возник пожар. При вынужденной посадке на поле носовой обтекатель под-

мяло под самолет и он пробил фюзеляж как раз в том месте, где находились два инженера-испытателя. Оба они погибли, летчики же остались живы. Катастрофа произошла в районе г.Егорьевска.

Сразу же после катастрофы пассажирские рейсы Ту-144 были отменены и больше не возобновлялись, хотя производство самолетов продолжалось до начала 80-х годов. Основная причина заключалась не в происшествии с Ту-144Д: нештатные ситуации при испытаниях новой техники — вещь, к сожалению, обычная. Дело было в другом — созданный из престижных соображений, без серьезного экономического обоснования, сверхзвуковой пассажирский самолет просто оказался никому не нужен. "Аэрофлот" после отмены рейсов Ту-144 вздохнул с облегчением — являясь абсолютным монополистом с сфере воздушных перевозок, он не боялся конкуренции и не был заинтересован в переходе на более скоростную, но зато и требующую значительно большего внимания и затрат авиационную технику. Что касается престижа, то в конце 70-х годов на хрущевские планы "догнать и обогнать Запад" руководство страны давно уже махнуло рукой.

Всего было построено девятнадцать летных экземпляров Ту-144 (из них пять — в варианте "Д"). Два самолета передали в музеи. В Музее ВВС в Монине находится экземпляр № 77106, на котором в 1975 г. был выполнен пробный эксплуатационный рейс по маршруту Москва — Алма-Ата. Рядом с ним стоит его "меньший брат" — МиГ-21И ("Аналог"). В Музее гражданской авиации в Ульяновске выставлен Ту-144 № 77110, совершавший в 1977—1978 гг. регулярные рейсы с пассажирами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)