Вадим Сафонов - Земля в цвету

- Название:Земля в цвету

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1949

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Сафонов - Земля в цвету краткое содержание

Эта книга рассказывает, как в жестокой борьбе с мракобесием и лженаукой создавалась наука о человеческой власти над живой природой; о корифеях русского естествознания Тимирязеве, Докучаеве, Мичурине, Вильямсе; о советской агробиологической мичуринской науке и разгроме менделизма-морганизма. Книга говорит о работах ученых-мичуринцев с академиком Т. Д. Лысенко во главе, о чудесных победах на колхозных полях, об изменении природы нашей страны по сталинскому плану и о небывалой в истории массовой, народной науке, возникшей в СССР.

Земля в цвету - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Она не фантастика. Она существует. На ней выращивали свои урожаи ефремовцы.

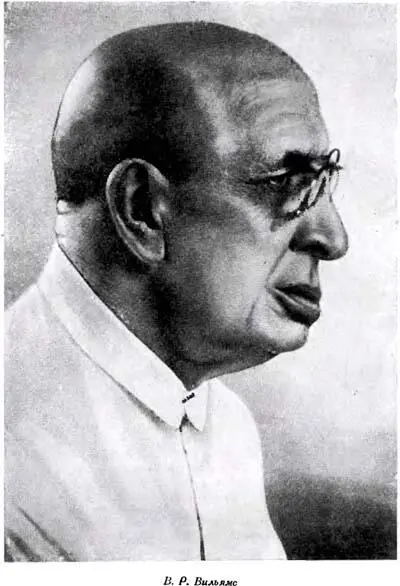

И Вильямс записывает, говоря о травопольной системе, о ее составных элементах, то, что должно быть, и то, что есть.

Она, эта система создания культурной почвы, вовсе не сводится только к севооборотам с травами. Ведь тут полное преобразование и устроение наново земли! Вот неразрывные звенья:

докучаевские полезащитные полосы, древесные посадки по водоразделам, по балкам и оврагам, зеленые стены кругом водоемов, облесение песков;

правильные севообороты на полях; вспашка, обработка земли, агротехника;

удобрения, органическая и минеральная подкормка растений; отборные семена, высокоурожайные, для данной местности особо избранные, выведенные, приспособленные сорта;

и наконец — вода, орошение, мобилизация влаги, какая имеется, пруды, водоемы — серебристой цепью через поля…

А сами травопольные севообороты тоже нужно и можно строить по-разному. Вот в зерновой полосе после трав посеют, конечно, пшеницу и прежде других замечательную «целинную» твердую пшеницу; в льноводческих районах — лен-долгунец, в Средней Азии — хлопок. Уже сейчас в колхозах есть севообороты с семью, восемью, десятью полями. На них находится место и для твердой пшеницы, и для мягких хлебов, и для картофеля…

Да, исключительно важна обработка земли. Но и обрабатывать надо не по-прадедовски. Ведь создается небывалая раньше культурная почва, и требуется для этого культурная вспашка.

Люди несведущие могут сказать (да так и говорили в течение десятков лет даже иные агрономы): был бы хороший плуг! А по той или иной «системе» расположены лемехи плуга, — да так ли уж это важно? Ведь десятки «систем» сменились с тех пор, как стали на заводах делать плуги.

И в самом деле: две тысячи с чем-то вариантов плугов выпущены капиталистическими фирмами, только чтобы каким-нибудь новшеством заманить покупателя. Ни науки тут не было, ни заботы о земледельце.

И вот Вильямс настаивает: важна одна «система», до которой дела не было фабрикантам-конкурентам. Вильямс требует решительно: пахать надо обязательно плугами с предплужником. Именно с предплужником.

Почему?

В полевой почве есть два горизонта. Строение в верхнем горизонте уже нарушено. Разрушают его и работающие на поле люди со своими лошадьми, машинами, и ручьи воды, и бактерии-аэробы, быстро разлагающие перегной. Раньше часто пахали мелко и только еще больше распыляли землю.

Предплужник — как бы маленький плужок, устроенный впереди корпуса плуга. Предплужник срезает и опрокидывает верхний горизонт на дно борозды (оставленной плугом при прошлом заходе). Затем основной корпус плуга прочно заделывает этот верхний горизонт поднятым глубинным пластом. Предплужник пашет мелко, и мелкая вспашка тут же покрывается вспашкой глубокой. Наверху очутилась плодородная земля. В глубину, на «отдых» убран слой, которому надо восстанавливать плодородие. И в глубине прочно похоронены вместе с ним срезанные корни, корневища сорняков. Оттуда они не прорастут, там они сгниют.

У нас давно уже принята глубокая вспашка. После исторического пленума Центрального Комитета партии в феврале 1947 года законом стала 20–22-сантиметровая вспашка. А с 1949 года вся пахота будет вестись плугами с предплужниками…

А в течение немногих ближайших лет, по великому сталинскому плану, будет завершено введение повсюду, во всех колхозах и совхозах, на необъятных тысячекилометровых пространствах, самого могучего, созданного людьми способа преобразования земли — травопольной системы.

Наши социалистические поля не ждут милостей от природы. Они, по слову Мичурина, берут их от нее.

Поле, золотая нива — это самое дорогое в сельском хозяйстве. Но это не все сельское хозяйство.

Лесоводу раньше было мало заботы о полях. Землепашец только поглядывал да «промышленные сады» — много, если сам вырастит возле своей избушки две-три яблони.

Одно-единое дело разрубалось на части, ничего друг о друге знать не знающие и ведать не ведающие.

Но уже Докучаев настаивал, что лес и сад должны составить одно гармоническое целое с полем и лугом.

А Вильямс произнес хозяйское слово: цеха.

Цех земледелия, цех растениеводства, цех животноводства — вот оно, сельское хозяйство!

Все нужны, и все должны поддерживать один другого, и без любого работа не пойдет как надо.

Некогда Дарвин указал на простой и прекрасный закон: чем разнообразнее жизнь, тем большую сумму жизни может искормить земля в каждое уголке своем.

Лес защитит поля. На водоразделах только лес и может создать устойчивый режим вод — урожаи тут перестанут быть «прыгающими», «стихийными».

Поле и луг дадут пищу стаду. Рядом с полевыми и приусадебными будут кормовые севообороты, — Стадо даст удобрение земле. И земля, созданная человеком, подымет такую сумму жизни, столько выкормит растений и животных, служащих человеку, сколько никогда не могла поднять и выкормить ни девственная земля гоголевских степей, ни нива дедов и отцов наших.

ЗЕМЛЯ ГРЯДУЩЕГО

… Я пришел вечером домой и включил радио. Диктор, очевидно, продолжал какой-то рассказ. К началу я опоздал и поэтому не стал вслушиваться особенно внимательно. Вдруг две-три фразы заставили меня насторожиться. Теперь я слушал. Я боялся слово проронить. Но я все меньше понимал, что я слышу. Передача велась из некоей географической точки, которую я не мог определить. Чем дальше, тем настойчивее у меня возникало странное ощущение, будто незнакомый мне, красивый, звучный голос вообще говорит не из сегодняшнего, а из завтрашнего дня. Я слушал удивительный, то лукаво-шутливый, то простодушно-наивный, почти в манере старинных авторов, рассказ о земле грядущего, видимо раскидывавшейся вокруг говорящего.

«…что можно сделать из царства сусликов. Место, открытое четырем ветрам, было словно застелено войлоком. Если брел путник, то по войлоку двигалась одна-единственная тень — тень бредущего путника. Воду, мы полагаем, путник носил с собой — во фляжке или манерке. Узкие и глубокие колодцы походили на шурфы. Были они таким чрезвычайным событием, что их особо помечали составители карт. Пролетные птицы, завидев эту землю, подымались выше.

Она, земля эта, работала месяца три и, вырастив реденький овес по щиколотку, рыжий лисий выводок и колючку, называемую верблюжьей, по-старушечьи иссыхала в сознании сделанного усилия, покрывалась сердитыми морщинами и надолго окаменевала под зимней стужей.

Скупое, жестокое и вместе расточительное существование!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: