Николай Вершинский - Загадки океана

- Название:Загадки океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Педагогика

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-7155-0155-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Вершинский - Загадки океана краткое содержание

В книге доктора технических наук Н. В. Вершинского рассказывается о современных научных исследованиях Мирового океана. Школьники расширят свои знания о науке океанологии, познакомятся с гидрофизическими, геологическими и другими проблемами, с возможностями использования богатств Мирового океана для развития народного хозяйства СССР.

Загадки океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обнаружение аномального прогрева тонкого приповерхностного слоя океана позволило объяснить некоторые экспериментальные данные. Например, «горизонтальные неоднородности штилевой погоды», т. е. беспорядочные скачки температуры, наблюдающиеся при буксировке датчика температуры за судном, возникают из‑за того, что датчик идет на разных глубинах. Датчик как бы «прыгает». То он идет почти по поверхности, на небольшой глубине, где вода теплая, то чуть глубже, где вода холодная. Скачки в 1–2 °C соответствуют разности в температуре между поверхностным слоем воды толщиной в пределах 1–2 м и нижележащими слоями воды, обычно более холодными.

Практическое значение открытия аномально высокого прогрева поверхностного слоя океана заключается в том, что оно позволяет уточнить взаимодействие между океаном и атмосферой. Взаимодействие характеризуется потоками тепла, влаги и механических импульсов.

Сильный нагрев поверхности океана вызывает повышенное испарение. Оно приводит к образованию облачности над данным районом океана. Облачность уменьшает солнечную радиацию и приводит к уменьшению нагрева поверхности океана. Возникает обратная связь между явлениями на поверхности океана и в атмосфере. Ученые обратили внимание на особое влияние аномального прогрева на ход этого процесса.

Явление аномального прогрева тонкого поверхностного слоя в океане оказывает существенное влияние на распространение оптических сигналов в приповерхностном слое. За счет эффекта просветления происходит снижение коэффициента ослабления.

Ослабление — за счет увеличения рассеяния и рефракции света на микронеоднородностях с высокими местными значениями градиентов. Наличие аномального прогрева также, видимо, необходимо учитывать при расчете распространения акустических сигналов вблизи поверхности океана.

Наличие высоких градиентов плотности в области аномального прогрева обеспечивает плейстону — многочисленным морским животным, обитающим в верхних метрах воды, близ поверхности, необходимые жизненные условия. Личинки и яйца плейстонных жителей пользуются комфортом, возникающим при наличии слоев с большими градиентами. Как подводные лодки могут лежать в слое «жидкого грунта» в сезонном термоклине, так и члены плейстонного сообщества, несомненно, пользуются высокими градиентами приповерхностных слоев.

Всплывающий зонд подходит к месту исследования, т. е. к поверхностному 10–метровому слою, вполне готовым к проведению измерений. С этой целью перед пуском он выдерживается некоторое время на глубине около 11–12 м, что позволяет избежать отрицательного влияния процессов переходного режима, к началу измерений они уже затухли.

При проведении измерений зонд подходит к исследуемому слою снизу. Вынесенные вверх датчики производят замеры в практически невозмущенной воде. Размеры датчиков малы. Например, датчик электропроводности позволяет исследовать структуру тонкого поверхностного слоя начиная с миллиметровых значений.

Зонд работает в режиме свободного всплытия. Поэтому на скорости его подъема не сказывается влияние качки судна. Скорость зонда быстро стабилизируется после его старта. Практически она становится постоянной уже после прохождения перво го метра вверх. Скорость всплытия зонда достаточно велика — до 2 м/с, чтобы меньше сказывалось влияние поверхностных волн.

Использование чувствительных датчиков с высоким пространственным разрешением позволило исследовать тонкую микроструктуру поверхностного слоя океана, практически избежав искажений во всем диапазоне ее изменений.

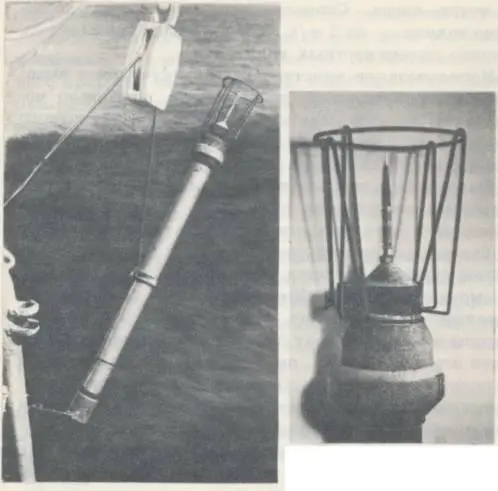

Фотография всплывающего зонда перед спуском приведена на рисунке на с. 132. Зонд опускается в океан не с бортов научно — исследовательского судна, а с балки, вынесенной вперед на 7–8 м перед форштевнем судна, и остается там, на глубине 11–12 м, до момента пуска. Его всплытию препятствует тяжелый электромагнит, притянувшийся к нижней крышке зонда. В момент старта выключается ток в обмотке электромагнита, он отпадает и вытаскивается на палубу на проводах питания. А зонд стремительно всплывает вверх. Одновременно с выключением тока в обмотке электромагнита включается осциллограф, на котором записывается информация, поступающая от датчиков зонда. Она идет на судно по тончайшим изолированным проводам, не мешающим всплытию зонда.

На рисунке с. 132 дана фотография верхней крышки зонда с одним из измерительных датчиков. В зависимости от задачи исследования применялись разные датчики.

Например, при исследовании теплового баланса тонкого поверхностного слоя океана использовался датчик температуры. Хорошие результаты давал платиновый пленочный датчик, обладавший постоянной времени в пределах 3 мс (постоянная времени — время, в течение которого показания прибора достигают 63 % истинного значения измеряемой величины). Исследования теплового баланса подтвердили: обнаруженное явление аномального прогрева вызвано дневным прогревом.

Всплывающий зонд перед окруженный защитным спуском в море. Верхняя часть всплывающего зонда. Виден датчик температуры, окруженный защитным ограждением.

В итоге измерений с всплывающим зондом можно считать твердо установленным, что при слабых ветрах в течение полуденных часов происходит рост температуры поверхностного слоя океана толщиной порядка нескольких десятков сантиметров. Относительно нижележащих слоев воды увеличение температуры может достигать нескольких градусов и сопровождается образованием микроструктуры в полях температуры и электропроводности. Физическая причина этого явления связана с поглощением солнечной радиации и резким ослаблением турбулентного перемешивания в поверхностном слое при слабом ветре.

Гашение турбулентных пульсаций скорости в подобных условиях подтверждено измерениями с помощью специального электромагнитного датчика. Он устанавливался на верхней крышке всплывающего зонда вместо датчика электропроводности. В режиме всплытия он фиксировал турбулентные пульсации скорости в двух перпендикулярных направлениях в горизонтальной плоскости либо только пульсации по вертикальному направлению, совпадающему с направлением всплытия. Эти записи важны для научных разработок необычного явления. Подобные исследования дают возможность оценить затухание турбулентной энергии в верхнем слое океана.

Подводные линзы. Эти структурные элементы в океане обнаружены относительно недавно. Своей формой они напоминают чечевицу, т. е. линзу. Вода в форме линзы в воде океана. Как же ученые отличают одну воду от другой? Да еще определяют форму?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: