Петер Шпорк - Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, или Книга, которую нужно прочитать всем

- Название:Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, или Книга, которую нужно прочитать всем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-147-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петер Шпорк - Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, или Книга, которую нужно прочитать всем краткое содержание

В своей поистине сенсационной книге немецкий нейробиолог Петер Шпорк приглашает исследовать мир новой, революционной науки — эпигенетики. Он объясняет, почему от рака умирают даже те люди, которые не унаследовали раковые гены и не вели нездоровый образ жизни; почему взрослые склонны к определенным болезням, если в младенческом возрасте испытывали недостаток любви; как наш образ жизни может повлиять на судьбу наших внуков. И показывает, что может сделать каждый из нас, чтобы прожить здоровую и долгую жизнь.

Читая между строк ДНК. Второй код нашей жизни, или Книга, которую нужно прочитать всем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, биологи до сих пор не знают, какой именно сигнал перепрограммирует эпигеном юных муравьев. Конечно, питание могло бы играть определенную роль, как это происходит в развитии пчелиной матки, считают некоторые специалисты, например Уильям Хьюз из Лидского университета (Великобритания). Он ставит также на пахучие вещества, которые выделяются взрослыми муравьями или маткой. Даже температура и влажность воздуха в том месте гнезда, где развивается личинка, могут стать решающими факторами. Во всяком случае, в их пользу говорит следующее: мирмекологи наблюдали, как рабочие муравьи переносили личинок внутри гнезда и укладывали в местах с разным микроклиматом.

Тот факт, что насекомые в принципе способны влиять на развитие своего потомства путем целенаправленного изменения температуры, установили биологи из группы Клаудии Гро и Вольфганга Рёсслера из Вюрцбургского университета. Они выяснили, что мозг медоносных пчел развивается по-разному в зависимости от того, при какой температуре они прожили стадию куколки. «Создавая разные температурные режимы вокруг куколок, пчелы-няньки определяют последующее поведение потомства», — утверждает Рёсслер. Между прочим, для большего или меньшего подогрева своего улья пчелы используют мускулатуру крыльев. При сильном дрожании мышцы выделяют тепло.

Как говорит Рёсслер, у медоносных пчел, в отличие от муравьев, нет выраженной кастовой системы. Но взрослые особи покидают улей с разной частотой, некоторые не делают этого никогда. «Совершенно очевидно, что эти различия играют очень большую роль в социальной системе пчел», — считает исследователь. Скорее всего, они тоже эпигенетически обусловлены, поскольку развитие мозга, в свою очередь, управляется программами активизации генов соответствующих клеток.

Муравьи и пчелы со своими восприимчивыми эпигеномами находятся в прекрасной компании: у многих рептилий, например, температура среды, окружающей яйцо в критический период развития, определяет будущий пол особи. У этих животных нет X- или Y-хромосом, так что их роль берет на себя по-разному запрограммированный эпигеном. Поэтому крокодилы, высиженные при 28–32 градусах, становятся самками, а их собратья, на которых воздействовала температура от 31 до 34 градусов, — самцами.

А вот судьба особей пустынной саранчи зависит не от температуры, а от плотности популяции: если эти травянисто-зеленые насекомые, обычно не живущие в сообществе, размножаются настолько, что постоянно натыкаются друг на друга, они приобретают черно-коричневый цвет и сбиваются в огромные колонии. «Черно-коричневые» начисто объедают целые поля и наносят такой колоссальный ущерб, что упоминаются даже в Библии как одна из казней египетских. Раньше эти две формы с абсолютно отличными эпигеномами биологи даже причисляли к разным видам.

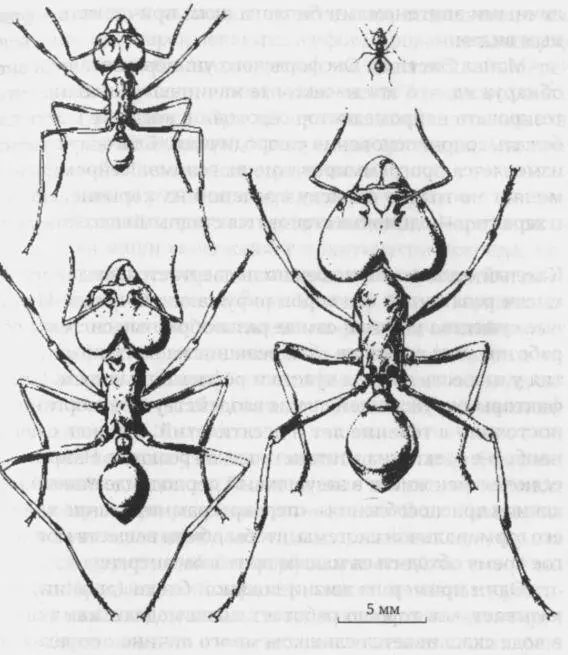

Кастовая система. Длина разных типов рабочих особей муравьев-листорезов колеблется от 2 до 16 миллиметров. К какой касте будет принадлежать в будущем личинка, зависит от внешних факторов.

Майкл Энсти из Оксфордского университета недавно обнаружил, что эти насекомые начинают усиленно синтезировать нейромедиатор серотонин, когда не могут избежать соприкосновения с сородичами. Благодаря этому изменяется программирование их генома. Нейромедиатор меняет не только окраску с зеленой на коричневую, но и характер — одиночки становятся стадными насекомыми.

Каждый организм неизбежно подвергается воздействию тысяч различных факторов окружающей среды. И живые существа развили самые разнообразные системы обработки этих сигналов. Для реакции на внезапные события у них есть органы чувств и рефлекторная дуга. Иные факторы окружающей среды воздействуют на организм постоянно в течение лет и десятилетий. В таком случае наиболее адекватна эпигенетическая реакция. Например, если человек живет в засушливый период, идеальный механизм приспособления — перепрограммирование клеток его гормональной системы, чтобы обмен веществ мог долгое время обходиться малым притоком энергии.

Один пример из жизни водяной блохи (дафнии) показывает, как хорошо работает такая модель: как только в воде скапливается слишком много личинок определенного вида мух, основных биологических врагов дафний, у крошечных рачков формируется защитный двустворчатый панцирь (карапакс). Он помогает спастись от личинок. Однако рост панциря поглощает много энергии, и на другие функции ее не хватает.

Живут ли рачки в панцире или без него, зависит в конечном счете от того, какая из двух стратегий создает преимущества в тот или иной момент. А это клетки водяной блохи «понимают» по конкретному сигналу из окружающей среды: если в воде содержится большое количество определенного химического вещества, выделяемого их врагами, они переключаются на формирование панциря; если содержание этого вещества уменьшается, они переключаются обратно, и опять появляется больше водяных блох без карапакса. При небольшом количестве врагов формирование панциря — напрасная трата энергии, при большом — спасительная стратегия.

Людьми окружающая среда тоже управляет, и в гораздо б о льшей мере, чем предполагается. «Через эпигенетику на наши гены влияет практически все: еда, поведение, яды, стресс, возможно, даже климатические изменения», — считает Йорн Вальтер. Через гормональную и нервную системы внешние факторы воздействуют на нашу физиологию, влияя даже на обмен веществ в отдельной клетке. Каждый из этих факторов способен управлять эпигеномом, а следовательно, может со временем изменять нас.

Эпигенетикам уже давно известно, что людей формируют многие процессы, аналогичные тем, что происходят у пчел, муравьев, рептилий или водяных блох. Нам, правда, не нужен панцирь для защиты от личинок мух, и у нас нет чересчур строгой биоморфологической кастовой системы. Но наш мозг, например, может по-разному реагировать на индивидуальный опыт, так или иначе активируя некоторые гены, что в конечном счете меняет наши характер и социальное поведение. Само собой разумеется, что обмен веществ, рост или вес также испытывают влияние эпигенома.

Поэтому бостонский специалист по стволовым клеткам Рудольф Йениш утрирует слова Вальтера. «Сегодняшний обед неизбежно повлиял на ваш геном, мы только не знаем пока, как именно», — говорит он. Обнаружить это самое «как» — иными словами, узнать главные эпигенетические операторы — одна из центральных задач ученых в ближайшем будущем. Попутно они обнаружат много новых способов, как именно мы можем воздействовать на генную активность определенных клеток в интересах собственного здоровья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: