Сергей Суворов - О чем рассказывает свет

- Название:О чем рассказывает свет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство Министерства Обороны СССР

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Суворов - О чем рассказывает свет краткое содержание

В брошюре рассказывается, каким образом возникают лучи света из далеких миров. Не подлежит сомнению, что они могут начинать свой путь далеко от Земли и даже от солнечной системы. Где же во Вселенной начинают свой путь эти лучи? Как лучи из далеких миров превращены в мощное средство исследования Вселенной? Из каких веществ состоят Солнце и ряд других звезд? Как ученые узнали об этом? Об этом им рассказали лучи света, пришедшие от звезд. Куда и с какой скоростью движутся звезды? Об этом рассказали те же лучи света. Современные физики изучают тончайшие детали строения атомов. Как они этого достигают? И об этом им говорят лучи света, испускаемые атомами. В брошюре говорится, что свет рождается в веществе. Именно поэтому свет может рассказать, из каких веществ состоят звезды, какие металлы входят в состав сплавов, как построен атом, и многое другое.

О чем рассказывает свет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но нельзя ли обойтись без призмы? Нельзя ли разложить сложные излучения на простые каким-либо иным путем, без призмы?

И снова работает пытливая мысль человека, ищет и находит выход.

Дифракционная решетка

На смену призме пришел новый прибор — дифракционная решетка.

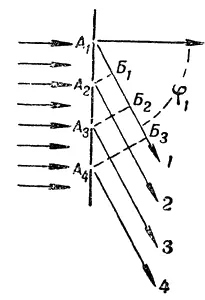

С явлением дифракции мы уже встречались. Это была дифракция от двух щелей в приборе Юнга. Дифракционная решетка — это пластинка со множествомщелей (до 100—150 тысяч). Все ее щели отстоят друг от друга на равных расстояниях. Дифракционная картина в ней существенно отличается от картины дифракции от двух щелей. Рассмотрим действие решетки (см. схему на рис. 28).

Посмотрим сначала, в чем действие решетки сходно с действием прибора Юнга.

Пусть на дифракционную решетку со множеством щелей падает пучок параллельных одноцветных лучей. Мы уже знаем, что, пройдя щели, они отклонятся и будут интерферировать друг с другом.

Обозначим направления интерферирующих лучей через угол φ 1 . Разность хода волн у лучей 1 и 2 выражается отрезком A 1B 1. Пусть она равна целой длине волны λ. Мы уже знаем, что в этом случае луч 1 и луч 2 будут усиливать друг друга.

Разность хода между лучами 1 и 3 (отрезок А 1Б 2 ) равна 2λ. Третий луч также усилит действие лучей 1 и 2. Но и все другие лучи, идущие под углом φ 1 будут усиливать друг друга. Яркость света в направлении φ 1 действием решетки чрезвычайно усиливается.

Так же будет действовать решетка и в направлениях φ 2 , φ 3 и т. д., для которых разность хода волн между соседними лучами составляет 2λ, 3λ и т. д.

Рис. 28. Схема действия дифракционной решетки

Направления, по которым яркость света усиливается решеткой, определяются по тому же правилу, что и для двух щелей.

Теперь посмотрим, каково различие в действиях решетки и прибора Юнга. Рассмотрим лучи, идущие под углом, весьма мало отличающимся от угла φ 1 . Пусть в этом направлении разность хода между двумя соседними лучами будет немного больше λ , например λ + 1/100 λ. В приборе Юнга с двумя щелями яркость света в новом направлении будет лишь чуть-чуть меньшей.А в решетке со множеством щелей картина будет другая. Если разность хода между лучами 1 и 2 будет λ + 1/100 λ , то между лучами 1 и 3 она будет 2(λ + 1/100 λ) = 2λ + 2/100 λ, между лучами 1 и 4 соответственно 3(λ + 1/100 λ) = 3λ + 3/100 λ , и так далее. А между лучом 1 и 51 мы получим разность хода 50λ + 50/100 λ = 50λ + 1/2 λ, т. е. целое с половинойчисло длин волн.

А это уже особый случай: при такой разности хода волн лучи 1 и 51 погасят друг друга. По тем же причинам погасят друга друга соответственные пары лучей 2 и 52, 3 и 53 и так далее. В решетке со множествомщелей для каждого луча (идущего не под углами φ 1 , φ 2 и т. д.) всегда найдется такой соответственный луч, который его погасит. Следовательно, в дифракционной решетке в направлении, хоть немного отличающемся от угла φ 1 , φ 2 , ... , свет распространяться не будет.

Если мы выделим лучи, которые отклоняются от угла φ 1 иначе, чем в только что разобранном случае, то разность хода волн у соседних лучей будет иная, не λ + 1/100 λ, а, например, λ + 1/200 λ. По существу, это не меняет дела: лучи в этом направлении тоже погаснут. Разница лишь в том, что взаимно будут гаситься не 1 и 51 лучи, а 1 и 101 , 2 и 102 и т. д. В решетке, в которой свыше ста тысяч щелей, для каждого данного луча (в этом направлении) всегда найдется такой луч, который его погасит.

Общий итог таков: в дифракционных решетках свет усиливается только по строго избранным направлениям φ 1 , φ 2 , φ 3 и т. д., по которым разность хода волн между соседними лучами составляет целое число волн: λ , 2λ , Зλ и т. д. Во всех других направлениях свет гаснет. На экране появятся узкие цветные линии, перемежающиеся широкими темными полосами. Зато поток света, идущий в этих избранных направлениях, будет очень сильным: ведь в его создании участвуют не две, а огромное множество щелей.

Здесь следует сделать одно важное замечание. Электромагнитные волны несут энергию. Энергия, которую несет параллельный пучок лучей, падающий на решетку, вследствие интерференции позади решетки, конечно, не пропадает. Она только перераспределяется и сосредоточивается в некоторых направлениях, в которых световые лучи усиливают друг друга. Закон сохранения энергии справедлив и в случае интерференции.

Дифракционные спектры

Мы рассмотрели дифракционную картину одноцветныхлучей. А какова будет картина, если мы дополнительно осветим решетку вторым, тоже одноцветным светом, но другой волны?

Для вторых лучей направления освещенности будут уже не φ 1 , φ 2 , φ 3 и т. д., а какие-то другие, ибо у них другая длина волны и усиление света будет при другой разности хода. На экране наряду с линиями первого цвета на месте темных полос появятся яркие линии второго цвета.

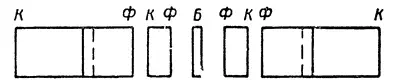

Рис. 29. Так располагаются дифракционные спектры: Б — белая полоса; Ф — фиолетовые; К — красные концы спектров. Два левых и два правых крайних спектра частично налагаются друг на друга

Отсюда легко понять, что получится, если осветить дифракционную решетку белым (составным) светом. На экране появятся такие же цветные полосы, как и после прохождения белого света сквозь стеклянную призму. Дифракционная решетка разлагает белый свет на цветные полосы.

Дифракционная картина на экране будет выглядеть так. В центре расположится белая полоса. Это потому, что для лучей, идущих по перпендикуляру к решетке, разность хода волн между соседними лучами (1 и 2 и т. д.) равна нулю, они усиливают друг друга. А это справедливо для лучей всех цветов, поэтому лучи всех цветов будут в центре экрана усиливать друг друга. А совокупность всех цветов дает, как известно, белый цвет.

С обеих сторон от центральной полосы будут симметрично располагаться цветные спектральные полосы. Их будет по нескольку с обеих сторон. К центральной полосе они будут обращены фиолетовыми концами (рис. 29).

Так получаются спектры от дифракционной решетки.

Хорошие решетки должны содержать множество очень точно расположенных щелей, и изготовить их — дело большого искусства и точности. Очень точная «делительная машина» царапает алмазом на гладкой поверхности стекла правильные ряды штрихов. Штрихи — это препятствия для света, а тончайшие, не тронутые алмазом промежуточные полоски — это щели, сквозь которые проходит свет. Такие дифракционные решетки называют прозрачными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: