Феликс Патури - Растения - гениальные инженеры природы

- Название:Растения - гениальные инженеры природы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Патури - Растения - гениальные инженеры природы краткое содержание

«Растения — химики», «Растения — архитекторы, строители, механики», «Рекорды измерительной техники» — это названия лишь нескольких глав из книги ученого — популяризатора науки Феликса Р. Патури. Занимательно и со знанием дела рассказывает автор о том, как решаются в мире растений многие проблемы из области экологии, энергетики, передачи информации, утилизации отходов, рационального использования ресурсов окружающей среды и др.

Решения-модели, найденные растениями, этими, по выражению автора, «лучшими в мире инженерами», эффективны, экологически безупречны и одновременно просты. Умелое заимствование их человеком означало бы большую экономию средств и времени.

Рекомендуется широким читательским кругам.

Растения - гениальные инженеры природы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Процесс же оплодотворения произойдет только в период отлива и притом не в любой, а в так называемый квадратурный отлив, когда уровень воды оказывается самым низким и когда условия для размножения наиболее благоприятны. Очевидно, бурые водоросли пользуются лунным календарем [40] Правильнее говорить, что ритм сезонного развития бурых водорослей хорошо согласуется с лунным календарем.— Прим. ред.

, поскольку, как известно, движение Луны по орбите вокруг Земли воздействует на периодичность наступления приливов и отливов. Лабораторные эксперименты свидетельствуют о том, что растению вовсе не нужно визуально наблюдать то или другое светило, ожидая того момента, когда свет, идущий от Луны или Солнца, сообщит растениям о наиболее выигрышном для них расположении небесных тел. Они обладают внутренними биологическими часами и календарем, с помощью которых они точно определяют время даже тогда, когда небо покрыто тучами.

Точное соответствие биоритмов растений суточным колебаниям света и темноты свидетельствует об их способности определять продолжительность дня. Тот, кто пожелает измерить, например, долготу дня и ночи в течение суток и на этой основе сделать заключение о времени года, должен, с одной стороны, иметь часы, точно идущие по 24-часовому циклу, а с другой — обладать способностью сопоставлять внешние приметы времени (например, продолжительность дневного освещения) с ходом биологических часов. Растения научились делать это с большой точностью. Убедительный пример тому дает нам один из сортов яванского риса. Остров Ява расположен в зоне экватора, поэтому разница в долготе дня на протяжении всего года составляет здесь не более 48 минут. Незначительных долей этого отрезка времени яванскому рису вполне достаточно для опознания времени года. И в самом деле, экспериментальным путем было доказано, что разница в продолжительности дневного освещения всего в одну минуту убыстряет или тормозит развитие растения более чем на один день. Умение выявить это минутное расхождение — изумительное достижение измерительной техники растений. Ошибка составляет здесь всего 0,07 процента. Ошибку менее чем 0,05 процента допускают бурые водоросли, когда выявляют те несколько часов в году, которые наиболее благоприятны для размножения.

Биологический календарь у растений не редкость. Многие семена сохраняют всхожесть на протяжении нескольких лет или даже десятилетий, но дают ростки, тем не менее, в строго определенное время года. Всхожесть семени погремка (Rhinanthus alectorolophus) начинает проявляться через пять месяцев после созревания в самом начале зимы. В течение нескольких последующих месяцев способность к прорастанию сохраняется. В апреле следующего года она временно исчезает и точно через 5 месяцев вновь возобновляется. Это пример прекрасного приспособления растения к временным ритмам окружающей среды. Всхожесть восстанавливается только тогда, когда для прорастания семени складываются благоприятные климатические условия. Но не эти условия сами по себе управляют всхожестью, а внутренний календарь, который действует независимо от того, при какой температуре или при каких-либо других условиях произошел высев семян в почву. Будь это по-иному, семена могли бы неправильно прореагировать на те или иные аномалии погоды и прорасти, например, летним влажным месяцем. В таком случае основной период развития растения пришелся бы на зиму. Внутренний календарь растения эффективно препятствует этому. Нередко передаваемые по наследству календари продолжают функционировать даже годы спустя.

Но каким образом растения измеряют время? Пока мы этого не знаем. Но чтобы выжить, это было крайне необходимо, и поэтому растения, подобно людям каменного века, научились это делать. [41] Автор опять проявляет свою приверженность к антропоморфным построениям. Лучше говорить лишь о хорошем соответствии суточных, сезонных, годичных и других ритмов развития растений, о суточной, сезонной, годичной периодичности явлений природы. — Прим. ред.

Предупреждение инцухта

Брак между близкими родственниками нежелателен

Биологическое решение проблемы может состоять исключительно в предупреждении условий, вызывающих процесс вырождения. Затрагиваемая тематика стоит несколько в стороне от технических аспектов настоящей книги. Поэтому я ограничусь приведением только одного примера из великого множества их. Я расскажу лишь о том, какие средства применяют растения для профилактики дегенеративного развития в результате близкородственного скрещивания (инцухта).

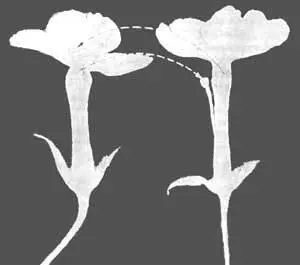

У семенных растений инцухт столь же нежелателен, как и браки между родственниками у людей. Его последствия — дегенерация. Но инцухт, то есть оплодотворение женских половых клеток цветка его собственной пыльцой, у многих цветковых растений просто невозможен по чисто техническим причинам. Само строение цветков у некоторых растений исключает самоопыление. Наблюдения за орхидеями, у которых инцухт иногда отмечается, показывают, что проростки растений, получившихся от перекрестного опыления, по всем параметрам превосходят проростки, появившиеся на свет в результате самоопыления, и что самоопыление весьма отрицательно сказывается на жизни даже одного поколения растений. На это обстоятельство обращал внимание еще Чарлз Дарвин. «Природа самым энергичным и настойчивым образом показывает, что ей крайне чужда практика самооплодотворения». Эта краткая формулировка получила в среде естествоиспытателей название закона Дарвина — Найта. Каждое растение по-своему решает проблему аутогамии. Но в основе широкого многообразия вариантов лежат всего два принципа. Первый сводится к следующему. Когда при опылении пыльца попадает на рыльце пестика (фото 83), она прорастает. Полая внутри, пыльцевая трубка проходит сквозь пестик, стремясь достичь яйцеклетки, чтобы оплодотворить ее. Это происходит даже тогда, когда пыльца попадает на пестик своего же растения, то есть происходит аутогамия. Но материнское растение в этом случае не дает развиваться оплодотворенной яйцеклетке — она или развившийся из нее зародыш отторгаются растением.

Фото 83. Уже чисто внешне различаются между собой два цветка одного и того же вида примулы (Primula kewensis). Это прекрасное профилактическое средство для защиты от близкородственного скрещивания.

Во втором случае пыльцевая трубка вовсе не достигает яйцеклетки собственного растения, поскольку последнее всячески — химически или механически — препятствовало его росту. Цветки, у которых профилактика инцухта осуществляется по второму принципу, легко отличить по внешней форме. Так, примула и некоторые виды других растений распускают два различающихся друг от друга вида цветков: один обладает длинным (фото 83, слева), а другой, наоборот, коротким пестиком (фото 83, справа). Если пыльца попадает на длинный пестик своего же растения, размера ее пыльцевой трубки не хватает для того, чтобы она могла внедриться в яйцеклетку. Успешное оплодотворение возможно только в том случае, если пыльца короткопестикового цветка попадет на длиннопестиковый цветок, или наоборот (см. стрелки на фото 83). Профилактика инцухта в данном случае дает отличные результаты. [42] Речь идет о так называемой гетеростилии, выражающейся в том, что растение имеет цветки двух или более типов с тычинками и столбиками разной длины. Когда насекомое погружает свой хоботок в трубку венчика короткостолбчатых цветков, она пачкается пыльцой как раз на том уровне, где будет рыльце длинностолбчатого цветка, и наоборот.— Прим. ред.

Интервал:

Закладка: