Владимир Петров - Чудеса наших субтропиков

- Название:Чудеса наших субтропиков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Петров - Чудеса наших субтропиков краткое содержание

В книге рассказывается о наиболее интересных субтропических растениях, привезенных с разных континентов и успешно культивируемых в Крыму и на Кавказе. Среди них такие необычные растения, как клубничное и конфетное деревья, мушмула японская и др. На их примере автор знакомит читателей с некоторыми основными положениями ботаники, с возможностями дальнейшего пополнения ассортимента и хозяйственного использования субтропических растений.

Чудеса наших субтропиков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иглица — интересный пример видоизменения (метаморфоза) стебля, который становится внешне похожим на лист. Однако такой «лист» нетрудно разоблачить: его стеблевую природу сразу выдают цветки и плоды, которые на нем образуются.

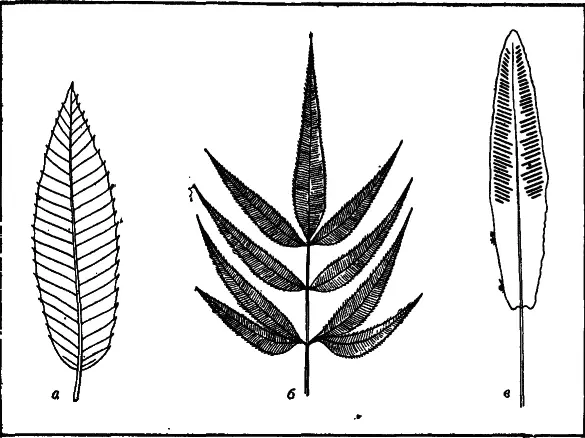

Нельзя не упомянуть и о своеобразных папоротниках, которые встречаются в батумском лесу. Многие из них в отличие от папоротников более северных районов сохраняют зимой зеленые листья. Некоторые из этих растений имеют странный, непривычный для нас облик. Таков, например, птерис критский (Pteris cretica), листья которого несколько напоминают листья ясеня.

Еще интереснее выглядит папоротник филлитис, или листовик (Phyllitis scolopendrium). Его листья — широкие и длинные языковидные пластины, за что немцы и чехи называют его «олений язык». Человек, не искушенный в ботанике, вряд ли подумает, что перед ним папоротник (ведь обычно листья папоротников более или менее «кружевные»). Понять, что это за растение, можно только тогда, когда увидишь на нижней стороне листа бурые толстые черточки — так называемые сорусы. Правда, и они не такие, как у многих папоротников: форма их не округлая, а линейная.

В батумском лесу есть замечательный папоротник многоножка пильчатая (Polypodium serratum), который растет только на стволах деревьев (такие растения называют эпифитами). Нередко он располагается на дереве довольно высоко и там прекрасно развивается. Этот папоротник, как и другие, о которых мы говорили, круглый год остается зеленым. В этом растении можно сразу узнать папоротник: листья его перистые, на нижней стороне их — крупные рыжеватые сорусы, похожий на «жирные» точки.

Эпифитные папоротники — особенность батумского леса, отличающая его от среднерусских лесов (там в качестве эпифитов на деревьях мы встречаем только мхи и лишайники).

Наконец, в батумском лесу есть еще одна группа растений, почти не представленная в лесах Средней России. Это лианы. Их здесь несколько видов. Чаще всего мы сталкиваемся с лианой, которая называется сассапариль (Smilax excelsa) и относится к семейству лилейных. Знакомство с ней оказывается не всегда приятным. Стебель этого растения усажен множеством очень крепких и острых шипов, которые могут поранить тело и даже разорвать одежду. Настоящая колючая проволока растительного происхождения!

Листья растений батумских лесов:

а — настоящего каштана, б — папоротника птериса критского, в — папоротника филлитиса

Таким образом, батумские леса имеют ряд специфических черт, отличающих их от среднерусских лесов: вечно-зеленые лиственные кустарники и небольшие деревья, папоротники-эпифиты, лианы. Все это характерно для лажных тропических лесов. Поэтому батумские леса представляют собой как бы переходную ступень от северных лиственных лесов к тропическим гилеям. Интересно, что некоторые тропические особенности имеет не только батумская природная растительность. Нечто подобное наблюдается и в отношении животного мира, почв и климата. Батумский край — поистине экзотический уголок нашей страны!

Ботаническое Эльдорадо

Район Батуми испытал на себе 300-летнее турецкое владычество, которое закончилось сравнительно недавно — около 100 лет назад (территория отошла к России в 1878 г. после русско-турецкой войны). В период господства турок этот край был глухим, малообжитым. Кругом простирались густые девственные леса, куда почти не ступала нога человека. В этих лесах водились медведи, кабаны и волки, бродили стаи шакалов. Батуми был небольшим поселком. В середине XIX в. его население составляло немногим более тысячи человек. К домам подступал дремучий лес и болота. Батумцы нередко стреляли в диких зверей прямо из окон своих домов.

После присоединения батумского края к России началось быстрое его освоение. Сюда устремились крупные военные чины, фабриканты, откупщики и т. д. Они получали огромные земельные участки и спешили построить себе дачи на экзотической «Кавказской Ривьере». Появились пышные особняки, на крутых склонах возникли добротные цементные лестницы, украшенные вазами и статуями. Возле дач стали разбивать скверы и парки, сажать самые разнообразные привозные деревья и кустарники. Многие из этих посадок сохранились до сегодняшнего дня. Некоторые деревья поражают своими огромными размерами, но они еще сравнительно молоды — им не более 80—90 лет.

Глухой, дикий батумский край стал постепенно оживать. Сюда в 1883 г. была проложена железная дорога из Баку. Батуми стал крупным портом.

На неповторимый, уникальный для России климат и растительность этого уголка Закавказья обратил внимание выдающийся русский ботаник и географ, профессор Андрей Николаевич Краснов. Крупный ученый и путешественник, объехавший буквально полсвета и побывавший в ряде субтропических и тропических стран, он сразу оценил по достоинству богатейшие возможности батумского края. Именно Краснов высказал мысль о необходимости организовать здесь субтропический ботанический сад. После долгих хлопот ему в 1912 г. удалось добиться согласия властей на организацию такого сада. А. Н. Краснов был назначен его директором.

Закипела работа, в которой сам он, несмотря на тяжелую болезнь, принимал деятельнейшее участие — руководил планировкой территории, наблюдал за посадкой растений и т. д. Дело быстро подвигалось, но и силы оставляли Краснова. В конце 1914 г. ученый умер. Однако труды его не пропали даром — ботанический сад был основан и стал существовать.

В последующие годы сад расширялся и пополнялся новыми растениями, но первоначальный «красновский» план его остался прежним. Основная масса растений сада, которые мы видим сейчас, также была посажена при Краснове. Основатель и первый директор сада профессор А. Н. Краснов сделал большое дело. Он положил начало крупнейшему в России (а теперь в СССР) ботаническому саду в условиях влажных субтропиков.

Но ему принадлежит и другая, не менее важная заслуга. Именно он был инициатором широкого внедрения батумском крае ряда хозяйственно-ценных растений из восточной Азии («даров Востока»). К ним относятся чай, цитрусовые, хурма, бамбук, тунг и др. До Краснова некоторые из этих растений выращивались в районе Батуми (например, чай, турецкий апельсин), но площади, занятые ими, были ничтожны. Привезенные Красновым уроженцы Восточной Азии так прижились на Черномордом побережье Кавказа, что сейчас стали самыми обычными культурными растениями.

Похоронен А. Н. Краснов, в соответствии с его завещанием, на территории сада в одном из живописных уголков. Отсюда открывается прекрасный вид на побережье Черного моря, хорошо видна Чаква, где начинал свою деятельность в батумском крае А. Н. Краснов. Сейчас на могиле Краснова стоит памятник, увенчанный бронзовым бюстом ученого (он выполнен его внучкой ?. Н. Вертинской). Здесь всегда можно видеть людей, а экскурсанты, которые осматривают сад, обязательно посещают могилу Краснова. Так народ отдает дань любви и уважения крупному ученому, большому труженику и настоящему патриоту, который заботился о процветании своей Родины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Сухинин - Чудеса в решете [СИ litres]](/books/1146592/vladimir-suhinin-chudesa-v-reshete-si-litres.webp)