Владимир Цимбал - Растения. Параллельный мир

- Название:Растения. Параллельный мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Век 2

- Год:2009

- Город:Фрязино

- ISBN:978-5-85099-185-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Цимбал - Растения. Параллельный мир краткое содержание

Цимбал Владимир Анатольевич — любитель и коллекционер растений. Много лет занимается морфологией, физиологией и историей растений, ведет просветительскую работу.

В своей книге автор приглашает нас в удивительный и порой загадочный мир растений. Доступно и просто даже для неподготовленного читателя в книге рассказывается о строении растений, законах их жизнедеятельности, об истории растительного мира. В увлекательной, почти детективной форме, автор говорит о многих загадках и гипотезах, связанных с изучением растений, с их возникновением и развитием.

Книга содержит большое количество рисунков и фотографий автора и рассчитана на широкий круг читателей.

Все рисунки и фотографии в книге принадлежат автору.

Издание подготовлено при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия».

Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2001 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании «Вымпелком». Приоритетные направления деятельности Фонда — поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение.

«Библиотека Фонда „Династия“» — проект Фонда по изданию современных научно-популярных книг, отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена под эгидой этого проекта.

Более подробную информацию о Фонде «Династия» вы найдете по адресу www.dynastyfdn.ru.

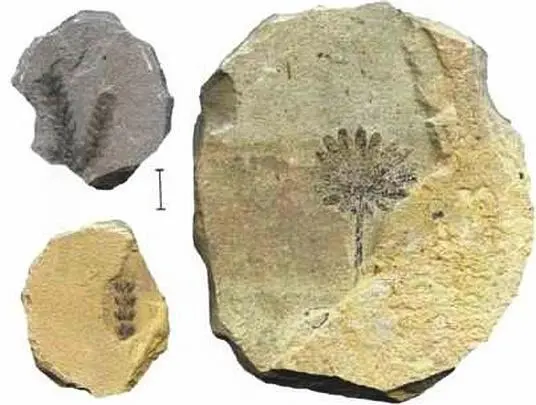

На обложке — Гинкго двулопастной (Ginkgo biloba) на фоне отпечатка листа вероятного предка гинкговых — псигмофиллума распростёртого (Psygmophyllum expansum).

Растения. Параллельный мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Раньше эти растения относили к семенным папоротникам. Сейчас многие учёные считают, что глоссоптериды являются самостоятельным классом отдела голосеменных.

В пермском периоде продолжают бурно развиваться хвойные (фото 29). Их много во флоре северного полушария. В Еврамерийской области постепенно исчезают древовидные плауновые, но они ещё сохраняются в Катазии.

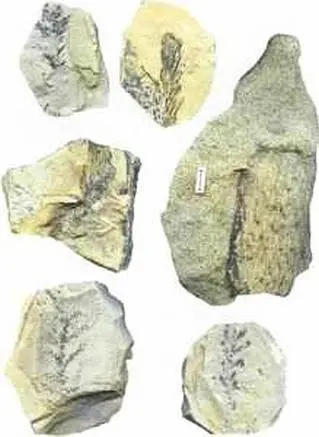

Процесс вымирания гигантских лепидодендронов, сигиллярий и родственных им растений начался уже давно, ещё в каменноугольном периоде, и во многих областях Земли к началу перми их уже не осталось. То же самое происходит и с гигантскими членистостебельными карбона — каламитами. Их остатки ещё встречаются в ранней перми (фото 30), но позже они постепенно исчезают из геологической летописи.

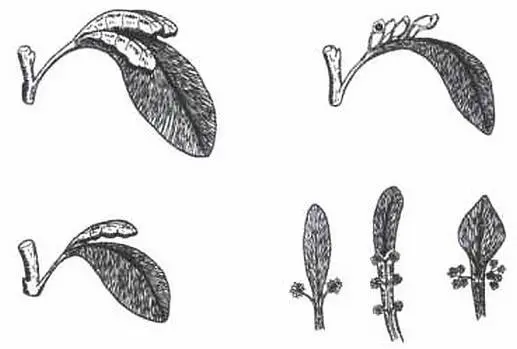

К середине пермского периода в основном растительность приобретает новый, мезозойский облик. Именно в перми появились гинкговые (фото 27), начали широко распространяться эволюционно продвинутые (конечно же, для того времени) пельтаспермовые (фото 26). Среди членистостебельных появляются растения, уже очень похожие на наши современные хвощи (фото 31). Хвойные тоже принимают всё более привычный для нас вид.

Время владычества споровых и примитивных голосеменных, таких, как семенные папоротники, безвозвратно уходит в прошлое. Всё более и более совершенные растения заселяют нашу планету. Они оказались лучше приспособленными к новым условиям существования и постепенно вытеснили своих предков.

Мезозой или Мезофит?

Ну вот, скажете вы, мало того, что книжка и так полна неудобоваримыми словами, вроде «фертилигер», так ещё и мезофит какой-то появился. Что ж поделаешь, мне бы и самому очень хотелось бы уйти от таких не очень понятных терминов, но не получается. Если растения прошлых времён не с чем сравнить, и учёные дают им мудрёные греческие названия, то ничего не поделаешь — приходиться повторять их. Не придумывать же, в самом деле, названия попроще. Ну как назовёшь пельтаспермовые? Ни на что не похожие растения, современных аналогов не подобрать. Может, просто перевести на русский? Тогда получится «щитковосеменные». А глоссоптерис тогда будет «языкопёром». Тоже как-то не очень красиво. Не напишешь же: «в пермском периоде Гондвану покрывали заросли языкопёров». А как поступать с древними растениями, названными в честь исследователей и учёных? Как перевести на русский «кордаит», «войновския» или «чекановския»? А названные по местности или по населённым пунктам? Тоже не переведёшь. Остаётся только признать, что жило-было в пермском периоде такое плауновидное — вячеславия воркутская.

Да и с названиями современных растений тоже не всё гладко. Вот надо же было придумать такое название — гинкго. Даже чтобы произнести это слово, уже необходима небольшая тренировка, а уж если мы говорим о порядке гинкговых и хотим сказать «гинкгоалес», то точно перед этим нужно повторить несколько раз историю про то, как «ехал грека через реку…».

Между прочим, легенда о том, что гинкго в переводе с японского обозначает «серебряный абрикос», вызывает крайнее недоумение среди людей, владеющих японским языком. Да и вряд ли тёмножёлтые плоды кто-нибудь назвал бы серебряными. Насчёт абрикоса — тоже большой вопрос. Дело в том, что запах зрелых семян гинкго очень неаппетитен. В литературе его обычно сравнивают с запахом прогорклого сливочного масла. Но каждый, кто имел возможность познакомиться с «орешками» гинкго поближе, скажет вам, что они пахнут рвотой. Да ещё и очень сильно, руки отмыть трудно. Именно поэтому в декоративных целях в парках и садах стараются высаживать мужские экземпляры гинкго. И надо обладать поистине поэтическим воображением, чтобы сравнить эти семена с абрикосом. Или очень не любить абрикосы.

Мне лично, например, гораздо более вероятной кажется версия об ошибочном написании этого названия — Ginkgo. По замыслу человека, который открыл гинкго для европейцев, это растение должно было называться Ginkyo. Это слово действительно напоминает искажённое японское «серебряный плод». Но, видимо, почерк первооткрывателя был не совсем разборчив, вот и произошла замена буквы «у»на букву «g».Правда, потом, когда слово гинкго уже вошло в ботаническую номенклатуру, многие учёные предлагали изменить название этого растения, даже называли это слово «варварским». Но эти предложения, к сожалению, не нашли поддержки среди ботаников. Так что, дорогой читатель, придётся нам с вами смириться и привыкнуть к некоторым, возможно не очень привычным для нашего уха, названиям и терминам.

Итак, мезофит. Что же это такое? Давным-давно, ещё в XIX веке, геологи и палеонтологи разделили геологическую шкалу времени на четыре части. Назвали их просто — первичная эра, вторичная, третичная и четвертичная. Из этих названий в современной литературе осталась лишь четвертичная эра, правда, низведённая до ранга периода, да и тот чаще называют антропогеном. А остальные части переименовали. Получилось три эры: палеозойская, или эра древней жизни, мезозойская, или эра средней жизни и кайнозойская — эра нашей, современной жизни. Сокращённо эти эры называют просто палеозой, мезозой и кайнозой. Сделали это для удобства, а критерием для такого разделения выбрали господствующие группы животного мира. Так мезозой считается временем доминирования на Земле рептилий, а кайнозой — млекопитающих.

А что получится, если посмотреть на это деление времени не с точки зрения развития фауны — животного мира, а с точки зрения развития флоры — мира растений? Сказано — сделано. Получилось, что ту же шкалу времени можно разделить на палеофит, мезофит и кайнофит. Окончание «фит» в этих названиях происходит от греческого «фитон» — растение. Палеофит — время господства на Земле споровых и самых ранних голосеменных. Мезофит — время голосеменных, они в эту эру очень многочисленны и разнообразны. А кайнофит — время покрытосеменных или цветковых растений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Васильев - Параллельный мир [СИ]](/books/1142660/nikolaj-vasilev-parallelnyj-mir-si.webp)