В. Злыгостев - Субэдэй. Всадник, покорявший вселенную

- Название:Субэдэй. Всадник, покорявший вселенную

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДизайнПолиграфСервис

- Год:2011

- Город:Уфа

- ISBN:978-5-94423-236-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Злыгостев - Субэдэй. Всадник, покорявший вселенную краткое содержание

Верный соратник Чингисхана Субэдэй-багатур, его «свирепый пес», военачальник, без которого не обходилась ни одна крупная экспансионистская акция монголов, по итогам своих беспрецедентных в истории войн походов вполне заслуживает того, чтобы именоваться величайшим полководцем всех времен и народов.

Истинный сын своего жестокого века, Субэдэй-багатур, утверждавший после смерти Чингисхана владычество монголов на бескрайних просторах Евразии от Дуная до Янцзы, превзошел в масштабах совершенного им прочих великих завоевателей — Кира и Александра, Ганнибала и Юлия Цезаря, Аттилу и Тимура. Превзошел не только потому, что имел на своем счету гораздо больше выигранных сражений и покоренных земель, но и потому, что структура мироустройства, утвердившаяся в результате монгольских завоеваний XIII в., активнейшим участником которых являлся Субэдэй, существует по сей день.

Для широкого круга читателей.

Субэдэй. Всадник, покорявший вселенную - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

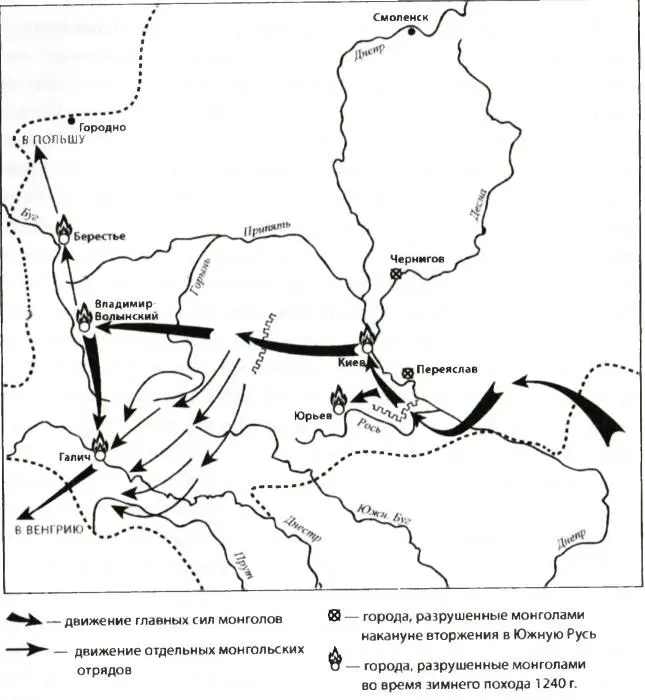

В конце лета 1240 года главные силы орды, «форсировав Днепр, с юга подошли к реке Роси. Здесь, на укрепленной линии поросских городов-крепостей, черными клобуками и русскими гарнизонами была сделана попытка остановить нашествие» [46, с. 178]. «Черные клобуки» — федераты русских князей, населявшие земли «к югу и юго-востоку от Киева, в Поросье и по Днепру» [46, с. 177] уже более сотни лет прикрывали Русь от половецких набегов, ныне им предстояло испытать на себе первый и самый страшный удар азиатских полчищ. Несмотря на отчаянное сопротивление, пограничные укрепления, находящиеся по течению рек Рось и Россава, были уничтожены. О том, что защитники большинства этих крепостей бились до последнего, свидетельствуют многочисленные факты, основанные на данных археологических исследований.

Особо упорно оборонялись Торческ и Юрьев [147] Город Юрьев возродился под новым названием — Белая Церковь (Храпачевский Р. П. Военная держава Чингисхана. С. 384).

, являвшиеся ключевым звеном во всей системе фортификационных сооружений, находящихся на южных рубежах Руси и подступах к Киеву. Важность и необходимость скорейшего взятия этих городов для наступавших, как и во многих иных случаях, доказывает непосредственное участие Субэдэя в организации их осады [6, с. 382–385]; как видно, чингисиды в очередной раз столкнулись с трудностями преодоления сопротивления противника и прибегли к его опыту и умению вести дела. Несколько позже, когда Великий каан Угэдэй выговаривал Гуюку, Бури и Аргасуну за ссору с Бату, он сказал: «Уж не ты ли [148] Имеется ввиду Гуюк. В. А. Чивилихин основывается на переводе П. И. Кифарова (середина XIX в).

и Русских привел к покорности этою своей свирепостью? По всему видно, что ты возомнил себя единственным и непобедимым покорителем Русских… Не сказано ли в поучениях нашего родителя Чингис-хана, что множество — страшно, а глубина — смертоносна. То-то вы всем множеством и ходили под крылышком у Субеетая…» [22, § 277]. «Ведомые в сраженье Субэгдэем… вы силой общею повергли русских и кипчаков» [14, с. 225], «…Субеэтай, напереди, заслонял и защищал тебя, и ты, с большой ратью, взял эти несколько родов Орусы (курсив В. А. Чивилихина. — В. 3.); сам же по себе ты не показал доблести ни на копытце козленка. Хорош молодец! 1» [11, с. 492]. Как видно, Угэдэй по-прежнему высоко ценил своего полководца и, оценивая его заслуги, принижал собственного сына — Гуюка.

Ранней осенью 1240 года Субэдэй, обеспечивая своими действиями в землях «черных клобуков» безопасность южного фланга орды, двигавшейся в сторону Киева, занимался и привычной для него деятельностью — рекрутировал в монгольское войско как тюрков, так и русских, проживавших там. «Одни города Поросья он уничтожал, другие ему сдавались, так что он мог набрать достаточное количество новых подданных для кочевой империи монголов и увести их с собой» [6, с. 385]. Апелляция к общему прошлому, объединявшему урянхаев и «черных клобуков» в составе Кимакского каганата, и дипломатическая ловкость Субэдэя позволили сразу же после вторжения в Южную Русь не только заменить выбывших из строя воинов, но, возможно, и увеличить численность войска.

К Киеву монголы подошли, скорее всего, в конце октября 1240 года. Галицко-волынский летописец пишет: «Приде Батый Кыеву в силъ тяжьцъ… и был город в великой осаде… а воины его окружили город. И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, от рева множества верблюдов его, ржания стад коней его, и была вся земля Русская наполнена воинами» [41, с. 294–295]. Далее идет перечисление царевичей и полководцев, участвовавших в осаде, из последних летописец упоминает двоих — Субэдэя и Бурундая, а вот нахождение в том списке чингисидов, а именно Мункэ и Гуюка, не вяжется с сообщениями Рашид ад-Дина, у которого на их счет записано: «Осенью хулугинэ-ил, года мыши, соответствующего 637 г. х. [3 августа 1239 — 22 июля 1240 г?] Гуюк-хан и Мунгу-каан, согласно повелению каана [Угэдэя], возвратились из Кипчакской степи» [38, с. 408]. Кому верить, русскому летописцу или визирю ильханов Газана и Улджейту? Надо полагать, что первый из источников заслуживает большего доверия, так как его сведения основаны на показаниях уже упомянутого выше пленного по имени Товрул. Товрул, безусловно, сказал правду, так как у воеводы Дмитра, руководившего обороной Киева, наверняка имелись в распоряжении заплечных дел мастера, знавшие свою работу не хуже, чем их коллеги в Париже, Багдаде или Каракоруме.

Осада такого сильно укрепленного города, как Киев, продолжавшаяся два месяца или что-то около этого, закончилась его падением в декабре 1240 года. По ожесточенности и количеству использованной при этом монголами техники, ее можно приравнять к взятию Отрара Чагатаем и Угэдэем или Кайфына Субэдэем. Захваченный в плен тысяцкий Дмитр был даже помилован Бату «мужества его ради» [41, с. 297]. Редчайший случай в истории монгольских завоеваний.

После взятия Киева монголы, следуя своей обычной тактике, двинулись облавой. Преодолев полосу укрепленных городков-крепостей по рекам Случи, Тетерев и Горыни, орда ворвалась в пределы Галицко-Волынского княжества, причем если одни из укреплений покидались их жителями, бегущими от беды куда подальше, то другие оказывали не то чтобы ожесточенное — отчаянное сопротивление. Примером тому может служить небольшое (площадью всего 1,25 га) Райковецкое городище на Верхнем Тетереве. Все население города было уничтожено, причем по археологическим исследованиям [149] Каргалов В. В. Русь и кочевники. М.: Вече, 2008. С. 461.

«мужчины погибли в единственных воротах: они защищали город. На степах стояли женщины, рубившие серпами шедших на них татар» [46, с. 185]. Затем был взят Колодяжин, где после увещеваний монголов его защитники сами отворили ворота, но были впоследствии безжалостно перебиты, хотя и встретили ворвавшихся врагов «в ножи». Трагическая судьба ждала Владимир-Волынский: «И приде в Володимеру, и взя и копьем, и изби и не щадя» [41, с. 296]. Волынцы бились с захватчиками столь яростно, что те после взятия Владимира в крайней озлобленности «подвергли жителей города особо жестокой расправе». Польскими археологами в 30-х годах XX века были «найдены черепа с вбитыми в них железными гвоздями…» [6, с. 387]. Вот так, подобно оборотням, отважные в битвах багатуры превращались в одночасье в изощренных мучителей и палачей…

Однако монголам не удалось захватить сильно укрепленные Кременец и Данилов и они просто обошли их. Субэдэй понимал, что эти не взятые им города с незначительными по численности гарнизонами никак не могут повлиять на общую картину боевых действий. В конце января 1241 года в районе Галича-Волынского, который был также взят приступом «в три дня» [38, с. 408], состоялся сбор главных сил монголов, здесь собрались все чжу-ваны и главнейшие полководцы. Скорее всего, именно в это время произошла ротация некоторых чингисидов. Гуюк и Мункэ, «по приказанию каана, вернулись, и… расположились в своих ордах» [38, с. 408], на их месте в среде царевичей, участников похода, появились новые персонажи, например Хулагу [150] Золотая орда в источниках. Т. 3: Китайские и монгольские источники. С. 231–232.

— сын Толуя и младший брат Мункэ, которому исполнилось тогда чуть более 20 лет. Хулагу, в результате своего участия в заключительном этапе вторжения в Европу, приобрел необходимый опыт ведения крупномасштабных боевых действий, и его можно с уверенностью, наряду с Мункэ, отнести к ученикам и наследникам военной школы, созданной Субэдэем.

Интервал:

Закладка: