Алексей Яблоков - Фенетика

- Название:Фенетика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Яблоков - Фенетика краткое содержание

Книга лауреата премии им. А. Н. Северцова АН СССР доктора биологических наук А. В. Яблокова посвящена фенетике — новому пограничному направлению генетики, изучающему характерные для разных популяций животных и растений дискретные признаки, или фены. Рассказывается о том, как с помощью этих признаков можно изучать состав и динамику популяций. Показано значение полученных фенетикой данных для науки и практики: для изучения эволюции, организации рационального использования промысловых видов и охраны животных и растений.

Фенетика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

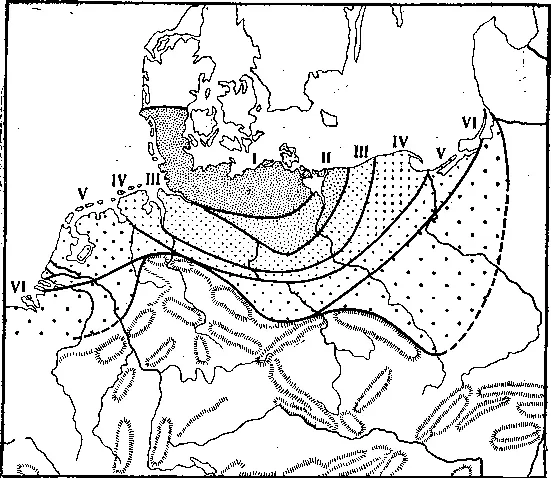

Рис. 11. Распространение и концентрация одного из фенов строения зубов обыкновенной полевки на территории Центральной Европы

I — 90 %, II — 70 %, III — 50 %, IV — 30 %, V — 15 %, VI — менее 15%

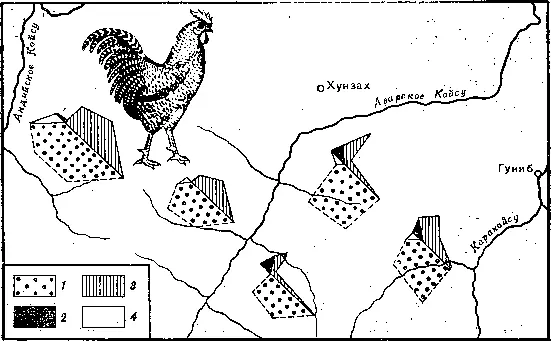

Рис. 12. Феногеография кур Горного Дагестана 1–4 — фены окраски оперения и формы гребня

Феногеографические методы позволяют решать наиболее сложные задачи при изучении внутривидовой изменчивости — выделение популяций и групп популяций, определение популяционных границ. Другая важная задача феногеографии — изучение действия естественного отбора и других эволюционных факторов (прежде всего — изоляции). Интересными задачами феногеографии являются выявление центров видового многообразия внутри вида и реконструкция исторического развития отдельных частей видового населения и вида в целом (микрофилогенеза). Кроме решения таких эволюционно-теоретических вопросов, феногеография служит важным инструментом при изучении внутривидовой систематики и дает материал для правильной организации ряда промысловых и биотехнических мероприятий. Рассмотрим все эти направления феногеографических исследований.

Как найти границы популяций?

Популяции внутри любого вида отличаются друг от друга по частоте проявления разных аллелей, что внешне должно выражаться в различной концентрации разных фенов. Поэтому, если при исследовании видового населения в природе мы обнаруживаем резкий перепад в частоте каких-либо фенов, можно делать обоснованное предположение о существовании здесь популяционной границы.

Рассмотрим несколько характерных примеров.

На рис. 12 приведен пример первой целенаправленной феногеографической работы: доказана концентрация, фенов в популяциях кур в одном из районов Дагестана, изученная А. С. Серебровским. Здесь в период исследования куры вокруг аулов жили в полудиком состоянии, гнездились в кустарниках, поэтому их можно было рассматривать как модели настоящих природных популяций. Поскольку генетика основных признаков кур в то время уже была известна, А. С. Серебровский использовал результаты генетических исследований и перенес их на природные наблюдения, выделяя фены.

Исследование велось в окрестностях р. Аварское Койсу. Дагестан — страна горных ущелий, иногда в сотни метров глубиной. Аварское Койсу течет в одном из таких ущелий. Ширина ущелья несколько сот метров, но перелететь его куры не могут. Это — серьезный изоляционный барьер. Изоляция между другими изученными группами кур менее значительна. Группировки кур, обитающих на одной стороне реки, сходны по набору аллелей, но резко отличаются по этим показателям от кур, живущих на другом берегу.

Ширина популяционных границ зависит (хотя и не прямо) от степени подвижности организмов. Как правило, у более подвижных животных она больше, чем у малоподвижных, например у моллюсков. В ряде изученных случаев частота фенов полосатости и окраски раковины виноградной улитки в Англии и Франции резко менялась на протяжении всего 20–30 м на сплошном участке, заселенном этим видом.

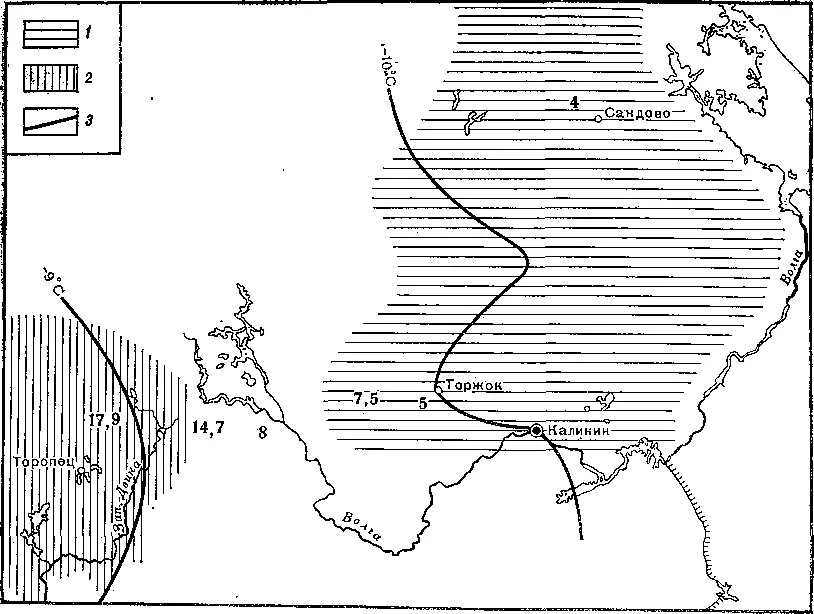

На рис. 13 показана концентрация фена «краснохвостости» в населении обыкновенных белок в районе Верхней Волги. Как показали исследования И. С. Томашевского, на протяжении нескольких десятков километров частота этого фена резко изменяется, маркируя тем самым реальную природную границу между популяциями. Возможно, что это граница не одной популяции, а целой группы, так как именно здесь проходит граница между подвидами белок.

Множество примеров выделения популяционных границ ныне дает изучение биохимических фенотипов — частоты встречаемости разных изозимов. Стал классическим пример хорошо улавливаемых природных границ между группами популяций домовой мыши в Ютландии (Дания). Данные по двум разным фенам (эстераза 1 и 2) совпадают, хотя гибридная зона в каждом случае (по отношению к той и другой эстеразе) имеет специфическую конфигурацию и широту. Подобная ситуация очень типична. Так, например, гибридная зона между двумя популяциями ящериц (Cnemidoforus tigris), принадлежащих к разным подвидам, в юго-западной части штата Нью-Мехико (США), определяемая по морфологическим фенам чешуйчатости и окраски, составляет около 2 км, а определяемая по биохимическим фенам превышает 40 км.

Интересный пример определения популяционной границы — случай с обыкновенной двухточечной божьей коровкой. Она встречается в двух основных формах — черной и красной. По частоте этих форм различаются разные популяции и группы популяций внутри вида. По наблюдениям С. С. Сергиевского, в 1976–1977 гг. одна из резких границ, между популяциями, определяемая по изменению распространения этих форм, проходит по центральным районам Ленинграда — на протяжении нескольких сот метров.

Рис. 13. Концентрация фена «краснохвостости» в популяциях обыкновенной белки в верховьях р. Волги 1 — западная популяция, 2 — северная популяция, 3 — изотерма января

Последними из этой серии примеров выделения фенетическими методами популяционных границ в природе приведем два случая, связанные с характером песни у птиц. Сейчас в связи с широким распространением портативных и эффективных способов записи песен число работ в этой области очень велико. Параболические рефлекторы позволяют с высокой точностью записывать голоса отдельных птиц на расстоянии до сотен метров. К югу от г. Аккра на побережье Гвинейского залива резкая граница между группами блестящих нектарниц с резко различными песнями проходила на площади шириной всего в 50 м и оставалась стабильной на протяжении нескольких лет.

Другое популяционное исследование песни касается дроздов-белобровиков в окрестностях г. Осло. На территории в 85 км обитало семь разных групп дроздов с характерными диалектами песни, устойчиво сохраняющимися на протяжении всего периода изучения в течение двух-трех поколений. Выборочное исследование территории в 250 км 2показало, что группы в 10–12 диалектов составляют «супердиалект» — большую группу родственных диалектов, по всей вероятности являющуюся настоящей популяцией.

В природе при определении популяционных границ можно встретить две принципиально разные ситуации. Границы между популяциями могут быть чрезвычайно резкими, легко определяемыми или нечеткими, размытыми, причем популяции связаны целой гаммой постепенных переходов по концентрации отдельных фенов. В последнем случае феногеографические методы помогают выделить только популяционные центры. При этом подходе можно сравнивать произвольно взятые выборки из разных районов и определять, относятся ли они к одной общей популяции (по частоте фенов). Приведу несколько характерных примеров, связанных с изучением окраски.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: