Владимир Бердников - Эволюция и прогресс

- Название:Эволюция и прогресс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Новосибирск

- ISBN:5-02-030062-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бердников - Эволюция и прогресс краткое содержание

Автор вводит читателя в круг наиболее интригующих вопросов эволюционной биологии. До сих пор эволюционный прогресс остается предметом бурных, даже ожесточенных споров. По существу, всех биологов можно разделить на сторонников и противников идеи этой формы прогресса. Эволюцию живых организмов обычно связывают с ростом их сложности и степени совершенства, однако до сих пор нет строгих критериев этой оценки. Главная мысль, развиваемая автором, состоит в том, что основные атрибуты прогресса — усложнение строения и повышение уровня надклеточной организации — являются лишь следствием постоянно идущего отбора на повышение эволюционной пластичности видов.

Книга предназначена для биологов широкого профиля, а также всех интересующихся вопросами эволюции живых существ.

Эволюция и прогресс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

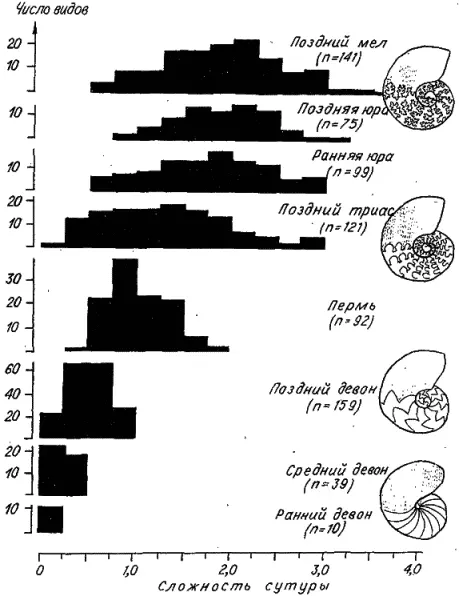

Рис. 21. Динамика видовых распределений аммоноидей по сложности лопастной линии в ходе исторического развития.

Рассмотрим, как изменялись в процессе эволюции аммоноидей видовые распределения по сложности лопастной линии (рис. 21). Первое, что бросается в глаза, это увеличение их размаха. За 300 млн лет от раннего девона до позднего мела размах распределений возрос в 13 раз! При этом правый их край продвинулся вправо гораздо дальше левого. Форма распределений изменялась не слишком радикально, хотя в целом юрские и меловые распределения симметричнее палеозойских и триасских, для которых характерен некоторый избыток видов с упрощенной сутурой.

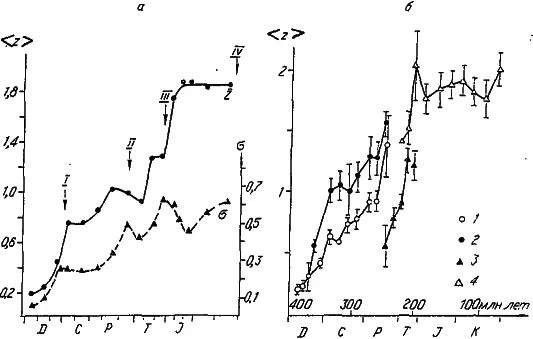

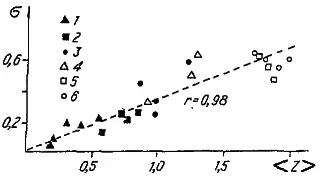

Создается впечатление, что всю картину усложнения лопастной линии можно свести к растяжению исходных распределений вдоль горизонтальной полуоси. Заметим, что при таком растяжении среднее значение и сигма должны возрастать согласованным образом (рис. 22, а ). Видно, что в течение четырех геологических периодов сутура неуклонно усложнялась, однако за юрский и меловой периоды серьезного подъема средней сложности () не произошло. Степень согласованности изменений среднего значения и сигмы выражается в очень высоком значении коэффициента корреляции (рис. 23), фактически зависимость этих параметров друг от друга близка к линейной.

Заметим, что среднее значение сложности лопастной линии () должно быть пропорциональным среднему числу специальных генов этой структуры, накопленных филетической группой за время ее эволюции от бактритоидей (см. (5.10)), т. е. ~ .

Рис. 22. Изменение средней сложности () и межвидовой изменчивости по сложности сутуры (σ z) аммоноидей в их историческом развитии, а — кривые роста и σ zдля всех аммоноидей; б — рост средней сложности лопастной линии в четырех филетических группах аммоноидей. 1 — агониатиты, 2 — гониатиты, 3 — цератиты, 4 — аммониты.

D — девон, С — карбон, Р — пермь, Т — триас, J — юра, К — мел.

Таким образом, график изменения средней сложности лопастной линии показывает, что вплоть до начала юры шло неуклонное накопление специальных генов и оно прекратилось вместе с прекращением увеличения числа способов рассечения сутуры. При этом подъем наблюдался во всех четырех крупных филетических группах аммоноидей: агониатитов, гониатитов, цератитов и аммонитов (см. рис. 22,б ). Изломы на кривой роста средней сложности сутуры аммоноидей (см. рис. 22) отражают моменты вымираний отдельных филетических групп. Например, пермско-триасская катастрофа покончила с гониатитами и большинством агониатитов, когда у обеих групп средняя сложность сутуры достигла очень высокого уровня развития. Лопастная линия выживших цератитов оставалась еще очень простой.

Рис. 23. Связь между средним значением () и сигмой (σ) для распределений аммоноидей по сложности лопастной линии.

1 — девон; 2 — карбон; 3 — пермь; 4 — триас; 5 — юра; 6 — мел.

Конечно, сам факт подъема степени изогнутости лопастной линии в течение примерно 200 млн лет весьма впечатляет и является великолепной иллюстрацией к эволюционному прогрессу. В то же время ничуть не менее поражает застой в усложнении этой структуры, длившийся в течение юры и мела, т. е. около 130 млн лет. Факт остается фактом, видовые распределения меловых и юрских аммоноидей практически неразличимы. Интересно, что сильная положительная корреляция между сигмой и средним значением, выполнявшаяся в первые 200 млн лет эволюции аммоноидей, полностью исчезает в юрском и меловом периодах (см. рис. 23).

Несостоятельность ортоселекции

Выше в поиске рационального объяснения долговременных эволюционных тенденций мы остановились на двух гипотезах — ортоселекции и росте адаптируемости. Хотя ортоселекция на первый взгляд выглядит предпочтительнее (поскольку обладание более сложной структурой уже кажется благом), эта гипотеза не в состоянии объяснить феномен застоя. Если преимущества сложной лопастной линии ощущались в первые 200 млн лет эволюции аммоноидей, то они должны были сохранять свое значение и далее, но за последние 130 млн лет доля аммоноидей с довольно простой сутурой не убывала. Также трудно объяснить отсутствие прогресса в строении лопастной линии гониатитов середины карбона и цератитов конца триаса (см. рис. 22, б).

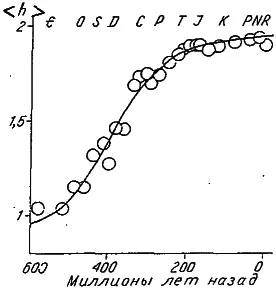

Другой сильный аргумент против ортоселекции был представлен американским палеонтологом Дж. Цисне, проследившим за ростом дифференциации конечностей у водных членистоногих. Для количественной оценки этой формы морфофункционального прогресса Цисне предложил использовать степень тагмозиса конечностей (h), которую можно вычислить по формуле (2.1). Каждый отряд водных членистоногих (от примитивных трилобитов до высших ракообразных) был охарактеризован величиной h, после чего было проанализировано, как в течение 600 млн лет эволюции этих беспозвоночных изменялся средний для отряда уровень тагмозиса.

Оказалось, что в ходе исторического развития водных членистоногих величина возрастала, следуя S-образной (логистической) кривой (рис. 24). В течение первых 250 млн лет шло довольно быстрое увеличение среднего тагмозиса, затем этот процесс стал тормозиться и практически прекратился к началу мезозоя. Так что за последние 150 млн лет уровень не повышался, хотя одни отряды вымирали, а другие возникали.

Рис. 24. Рост среднего тагмозиса () конечностей водных членистоногих в историческом развитии (по: [Cisne, 1974]).

E — кембрий, О — ордовик, S — силур, Р — палеоген, N — неоген, R — современность. Остальные условные обозначения см. рис. 22.

Данное явление нельзя объяснить исчерпанием возможностей к прогрессивной дифференциации конечностей, так как средний тагмозис на стадии плато ( = 1,8) намного ниже, чем у десятиногих ракообразных (h = 2,5). Низкий уровень плато объясняется существованием в течение многих миллионов лет практически постоянной доли «примитивных» отрядов. Это плато продолжительностью в 150 млн лет явно свидетельствует против таинственных внутренних (гомогенетических) факторов, толкавших членистоногих по пути прогресса, но, самое главное, оно ставит серьезные трудности и перед сторонниками ортоселекции. Ведь выгода от функциональной дифференциации конечностей, казалось бы, очевидна. Тогда почему же доля примитивных отрядов не убывала в течение последних 150 млн лет?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: