Евгений Гернет - Ледяные лишаи

- Название:Ледяные лишаи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Гернет - Ледяные лишаи краткое содержание

Эта книга, изданная в 1930 г. очень малым тиражом, долго оставалась мало кому известной. Однако ее выход явился крупным событием в науке; ее автор логически обосновал новую теорию оледенения Земли, заслуживающую пристального внимания. Те же идеи на 25 лет позже были высказаны американскими учеными и получили широкую известность, а многие положения, впервые сформулированные Е. С. Гернетом, стали в настоящее время общепризнанными. Переиздание книги восстанавливает приоритет отечественной науки в важном вопросе ледниковой теории — происхождении и причинах ледниковых эпох. О научном и практическом значении теории Гернета и о ее современном развитии рассказывается в приложении к книге, написанном доктором географических наук О. П. Чижовым.

Ледяные лишаи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но история Земли свидетельствует о больших изменениях климата, происходивших в течение геологического времени. Наибольшее влияние оказывали изменения общего устройства поверхности Земли, ее глобальный рельеф — распределение моря и суши, поднятия и опускания гор и материков. Современный климат сложился в соответствии с современным рельефом, и климатические изменения первого порядка определялись изменениями глобального рельефа. Последняя грандиозная перестройка лика Земли под влиянием ее внутренних сил происходила в третичном периоде (70—1 млн. лет назад), когда образовались современные материки и горные системы. К началу четвертичного периода (около 1 млн. лет назад) земная поверхность приняла современный вид. Общее повышение суши и поднятие высоких горных цепей вызвали общее понижение температуры и создали условия для зарождения и распространения ледников. Таким образом, основной внешней (по отношению к системе «Земная поверхность — Атмосфера») причиной похолодания и появления ледников было поднятие суши (гор и материков) внутренними силами Земли.

Но многократные колебания климата и оледенения, чередование ледниковых и межледниковых эпох за последний миллион лет, когда существенных изменений рельефа Земли не происходило, нужно объяснять другими причинами. Ими могли бы быть колебания состава атмосферы и ее прозрачности из-за вулканических извержений, колебания солнечной радиации. Обе эти причины выдвигались для объяснения ледниково-межледниковых климатических колебаний. Усиление вулканизма могло повышать содержание в атмосфере углекислого газа (CO 2) и понижать прозрачность атмосферы из-за увеличения запыленности. Первое увеличивает парниковый эффект и должно вести к потеплению, второе ослабляет солнечную радиацию и должно приводить к похолоданию. Эти влияния противоположны. Нет веских доказательств и о значительности возможных изменений климата из-за вулканических извержений. Главное же — нет никаких данных, свидетельствующих о циклических изменениях вулканической деятельности, соответствующих циклическим колебаниям климата.

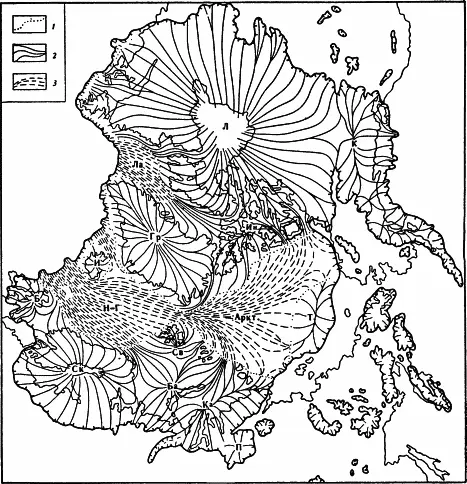

Сплошной «панарктический» покровный ледник во время максимума последнего оледенения 18 тыс. лет назад (по М. Г. Гросвальду, Т. Хьюзу и Г. Дентону)

От вершин отдельных, слившихся между собой ледяных куполов (Лаврентьевского — Л , Кордильерского — К , Канадского Арктического или Иннуитского — Ин , Гренландского — Гр , Исландского — И , Британского — Б , Скандинавского — Ск , Баренцева — Ба , со Свальбаруским куполом — Св , Карского — Ка , Путоранского — П , Купола Толля над архипелагом Де-Лонга — Т ) лед растекается во все стороны и занимает соседние акватории. Мелкие моря заполняются льдом, а на глубоких, включая Центральный Арктический бассейн, образуются плавучие шельфовые ледники. В гренландско-европейской части и с восточного берега Северной Америки лед стекает в Атлантический океан, а в противоположной аляскинско-сибирской — наползает на материковую отмель, с понижением уровня моря, осушавшуюся. У южного края ледник стаивал, образуя подпрудные приледниковые озера (особенно большие в Западной Сибири). 1 — границы материковой отмели; 2 — линии тока льда на суше; 3 — линии тока шельфовых ледников

Высказывались предположения и о циклических колебаниях солнечной радиации. Основанная на этом гипотеза Дж. Симпсона получила широкую известность. Но нет достаточных доказательств циклических колебаний радиации Солнца. Влияние же на климат циклических колебаний солнечной активности дискуссионно [34] См.: Хромов С. П. Солнечные циклы и климат. — Метеорол. и гидрол., 1973, № 9, с. 99—110.

.

Однако существуют колебания интенсивности облучения Земли Солнцем, или колебания инсоляции, вызываемые астрономическими причинами. Они заслуживают особого внимания. Их физическая природа очевидна, а продолжительность циклов колебаний близка по порядку величин к продолжительности циклов ледниково-межледниковых колебаний климата и оледенения. В 20-х годах XX в. Н. Миланкович рассчитал величины этих колебаний и предположил, что они и являются основной причиной чередования ледниковых и межледниковых эпох [35] См.: Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебания климата. М.; Д.: ГОНТИ, 1939. 207 с.

. Колебания инсоляции связаны с периодическими изменениями параметров земной орбиты — ее эксцентриситетом, наклоном оси вращения Земли к плоскости орбиты и смещениями по орбите точки равноденствия, так называемым предварением равноденствия или прецессией. Накладываясь друг на друга, эти изменения параметров орбиты определяют наклон падающих на Землю солнечных лучей, а следовательно, и интенсивность нагревания ими земной поверхности. Колебания инсоляции могут быть рассчитаны для прошлого и будущего. Расчеты Миланковича неоднократно проверялись и уточнялись [36] См.: Шараф Ш. Г., Будникова Н. А. Вековые изменения элементов орбиты Земли и астрономическая теория колебаний климата. — Труды Ин-та теоретической астрономии АН СССР, 1969, вып. 14, с. 48–57.

. Сопоставление колебаний климата и оледенения и колебаний летней инсоляции на 65° с. ш. свидетельствует об их соответствии [37] См.: Эмилиани Ч. Геохимический и палеонтологический анализ непрерывных стратиграфических разрезов и история плейстоцена. — В кн.: Второй междунар. океанограф, конгр.: Тезисы докладов. М.: Наука, 1966; см. также: Dansgaard W., Tauber Н. Glacier oxygen-18 content and Pleistocene ocean temperature. — Science, 1969, vol. 166, N 3904, p. 499–502.

.

Сам Миланкович сделал расчет колебаний приземной температуры, вызванных колебаниями инсоляции, и получил довольно большую амплитуду, порядка 5°. Но в своих вычислениях он не принял в расчет выравнивание температуры из-за циркуляции атмосферы, которое очень сильно уменьшает амплитуду возможных колебаний. Оценку влияния атмосферной циркуляции сделал Дж. Симпсон. Современные расчеты, выполненные более совершенными методами, подтвердили заключение Симпсона о незначительности колебаний температуры из-за колебаний инсоляции. Но реальность этих колебаний не вызывает сомнений. Возможность их точного расчета и близость продолжительности циклов колебаний инсоляции и ледниково-межледниковых колебаний не позволяют не принимать их в расчет, несмотря на доказанную незначительность вызываемых ими колебаний приземной температуры. Может быть, отклонение температуры к похолоданию (или потеплению) является импульсом, изменяющим направление взаимодействий в системе «Земная поверхность — Атмосфера». Несколько более холодная погода летом при смягчении зим и увеличении осадков приводит к большему распространению площади морских льдов и лучшему питанию ледников. Снег и лед, увеличивая альбедо, вызывают дополнительное охлаждение, большее, чем только из-за ослабления инсоляции. К такому объяснению пришли многие ученые [38] См.: Broecker W. S. Absolute dating and the astronomical theory of glaciation. — Science, 1966, vol. 151, N 3708, p. 299–304; Будыко М. И., Васищева М. А . Влияние астрономических факторов на четвертичное оледенение. — Метеорол. и гидрол., 1971, № 6, с. 37–47.

. Это подтверждается и тем, что колебания инсоляции, вызванные астрономическими причинами, наблюдались в течение всей истории Земли, но в безледные теплые периоды никаких существенных колебаний климата не вызывали. Колебания климата начались в плейстоцене, когда разрастались и сокращались обширные покровные ледники.

Интервал:

Закладка:

![Евгений Аллард - Ледяное небо [СИ]](/books/1088523/evgenij-allard-ledyanoe-nebo-si.webp)