Юрий Мизун - Полярные сияния

- Название:Полярные сияния

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Мизун - Полярные сияния краткое содержание

В книге рассказано об одном из интереснейших явлений природы — полярных сияниях. Автор рассматривает причины их возникновения, связи с солнечной активностью, ближним и дальним космосом, влияние полярных сияний на жизнь и деятельность людей в высоких широтах. Использованы результаты исследований, проведенных в последнее время с помощью геофизических ракет и искусственных спутников Земли.

Для широкого круга читателей, интересующихся необычными явлениями природы.

Полярные сияния - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Спектр излучения фотосферы непрерывен со всеми видимыми длинами волн, ее толщина 100—200 км. На уровне фотосферы наблюдаются солнечные пятна, которые имеют самое непосредственное отношение к рассматриваемой нами проблеме. К ним мы вернемся позже,

Выше над фотосферой расположен так называемый обращающий слой толщиной около 100 км. Здесь многие атомы или нейтральны, или однократно ионизованы. Под действием излучения атомы возбуждаются и затем, переходя обратно в основное состояние, излучают. Излучение происходит в любом направлении независимо от направления поглощенных лучей. Поэтому в непрерывном спектре фотосферы возникают узкие линии поглощения (фраунгоферовы линии).

Выше обращающего слоя располагается хромосфера Солнца. Она является как кольцо красного цвета в периоды полного затмения, когда перекрывается свет фотосферы. Красный цвет хромосферы обусловлен излучением на длине волны 6563 Å водорода, из которого она состоит.

Спектр обращающего слоя и хромосферы — это линии излучения различных длин волн. Большая часть этих линий образуется теми же самыми атомами, которые создают фраунгоферов спектр. Верхняя граница хромосферы отмечается на 14 000 км, где линии ионизованного кальция перестают быть видимыми.

Температура хромосферы достигает 30 000 К.

Выше хромосферы находится корона Солнца. Она видна невооруженным глазом только во время полных затмений. Это гало белого цвета на фоне хромосферы красного цвета, а также протуберанцев, которые в виде лепестков и лучей простираются на расстояния в несколько солнечных диаметров. Температура короны достигает 1 000 000 К.

Рассмотрим подробнее протуберанцы. Они выходят за пределы хромосферы и проникают далеко в корону. Это светящиеся облака паров. Свет их представляет собой линии излучения водорода, гелия и ионизованного кальция. Температура протуберанцев колеблется в пределах 10 000-20 000 К.

Солнечная активность. Для солнечно-земной физики фундаментальным вопросом является активность Солнца. Именно она определяет степень возмущенности магнитосферы, частоту бурь, их интенсивность и, естественно, закономерности появления полярных сияний.

Основные области, с которыми связывают проблему солнечной активности,— это солнечные пятна. Но даже тогда, когда пятна на поверхности Солнца не видны, эта поверхность имеет топкую структуру. Ее сравнивали с «рисовыми зернами» или «листьями ивы» и т. п. Неоднородность солнечной поверхности обозначается термином «грануляция». Поверхностная яркость гранулы может на 10% превышать яркость окружающего фона. Гранулы возникают и исчезают непрерывно, чем-то напоминая кипение.

Между гранулами иногда образуются поры (темные области). Из нескольких объединенных друг с другом пор образуются солнечные пятна, которые чаще всего появляются парами в виде ведущего (головного) и замыкающего (хвостового) пятен. Головное пятно является западным, поскольку Солнце вращается вокруг своей оси с востока на запад.

Вначале после возникновения размер пятен увеличивается и два головных пятна быстро расходятся по долготе и спустя десять дней отстоят друг от друга на расстоянии 10—15°. Первым распадается хвостовое пятно, тогда как головное живет в четыре раза дольше. Время жизни пятен весьма различно — от нескольких часов до нескольких месяцев.

Солнечное пятно состоит из ядра (тени) и окружающей ядро полутени. Ядро занимает около 1/5 всей площади пятна. Относительное число солнечных пятен R принято как мера солнечной активности. Подсчет ведется по формуле

R = k (10 g + f ),

где g — число возмущенных областей (в которое входит число групп пятен, а также отдельные изолированные пятна), f — общее число пятен независимо от того, находятся ли они в группах или нет. Постоянная k определяется инструментом наблюдения. Применительно к цюрихскому телескопу с отверстием 8 см и увеличением 64 величина k = l . Эта методика принята в Цюрихской обсерватории, в которую поступают и данные многих обсерваторий мира.

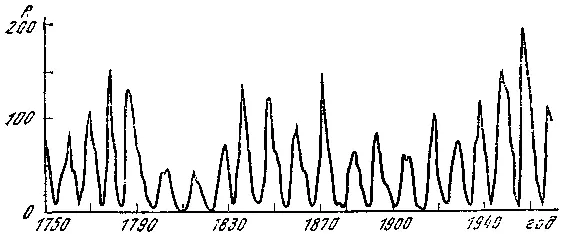

Методика расчета, принятая на Гринвичской обсерватории, основана на измерении полной площади солнечных пятен по фотографиям. Сопоставление обеих характеристик показывает, что они изменяются со временем достаточно синхронно. На основании анализа солнечных данных начиная с 1749 г. было показано, что средний период между двумя последовательными максимумами солнечной активности составляет 11,1 года. При этом отдельные периоды имели продолжительность 7, а некоторые 17 лет. Максимумы солнечной активности также отличаются один от другого. Так, в максимумы 1870 и 1974 гг. солнечных пятен было в три раза больше, чем в 1816 г. — в период самого низкого максимума. В 1957—1958 гг. максимум солнечной активности был еще больше (рис. 1).

Рис. 1. Изменение среднегодовых чисел солнечных пятен с 1750 г.

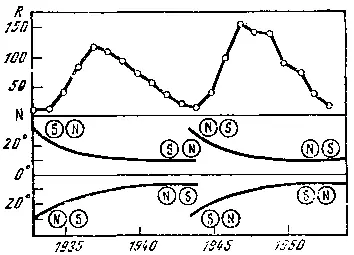

Рис. 2. Изменение среднегодовых чисел солнечных пятен R и приближенных средних широт солнечных пятен (закон Шперера) за 1933—1953 гг.

Буквами в кружках обозначены полярности биполярных солнечных пятен (закон полярности солнечных пятен)

Представляет научный и практический интерес распределение солнечных пятен по широте. Установлено, что с изменением числа солнечных пятен в течение 11-летнего цикла солнечной активности постепенно изменяется и средняя широта, на которой появляются пятна (рис. 2). Видно, что в начале каждого цикла, когда число появляющихся пятен растет от минимума к максимуму, новые солнечные пятна расположены в поясе широт ±30°. Затем они возникают все ближе к солнечному экватору и в период максимума их средняя широта составляет ±16°, а при следующем максимуме даже ±8°. Вблизи минимума солнечной активности пятна старого и нового циклов наблюдаются одновременно: первого — на низких широтах, второго — в высоких. Это закон Шперера.

Долгоживущие пятна могут наблюдаться несколько раз, т. е. в течение нескольких периодов вращения Солнца. Пятно вблизи экватора возвращается к своей исходной точке в среднем через 25,0 дня, а на широте ±30° — через 26,2 дня. Это сидерический (истинный) период вращения. Но поскольку Земля должна «догонять» Солнце (Солнце вращается в том же направлении, в каком Земля обращается вокруг него), то для наблюдателя, находящегося на Земле, это время удлиняется. Оно равно 26,9 дня, если пятно находится на солнечном экваторе, и 28,3 дня — на широте ±30°. Это синодические периоды вращения. Период вращения изменяется с широтой по той причине, что Солнце — газообразное тело.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: