Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях

- Название:Мозг в электромагнитных полях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях краткое содержание

В популярной форме излагаются история и современные проблемы, связанные с выяснением роли внешних и внутренних электромагнитных полей (от статических до радиочастотного диапазона) в деятельности центральной нервной системы. Отмечаются экологические, гигиенические, терапевтические и диагностические аспекты электромагнитной нейрологии. Показаны перспективы использования естественных и искусственных электромагнитных полей для изучения деятельности головного мозга. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Мозг в электромагнитных полях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава 6. Электромагнитные поля меняют поведение

Отмечено многочисленными исследователями, что разные ЭМП могут менять двигательную активность (ДА) организма, изменять чувствительность к раздражителям, нарушать формирование условных рефлексов и угнетать память. Все эти выводы были получены в основном в экспериментах на животных, представляющих разные уровни эволюционного развития жизни на Земле.

Обзор сведений о влиянии ЭМП на поведение можно начать с описания результатов по изменению ДА. Метод актографии еще не получил широкого применения в исследованиях по электромагнитной биологии, но во многих публикациях отмечалось изменение этого очень общего параметра деятельности организма. Ограничиваясь анализом литературных данных, связанных с изучением ДА позвоночных животных (хотя и насекомые увеличивали свою активность во время магнитных бурь), мы должны указать, что чаще отмечали увеличение ДА при воздействии усиленных искусственных МП на рыб, на птиц и на млекопитающих, а также изменение ДА у млекопитающих при воздействии полей СВЧ. Чаще всего исследователи отмечали только сам факт изменения двигательной активности под влиянием ЭМП, иногда даже не измеряя инструментально этот параметр и не анализируя возможного физиологического механизма отмеченной реакции.

В наших опытах, проведенных в начале 50-х годов, на 11 колюшках было дано 85 воздействий МП индукцией около 20 мТл. В 64% случаев отмечали увеличение ДА, которое превышало величину контрольных записей на 50—300%. Интенсивность и повторяемость реакций зависели от индивидуальных особенностей рыб [Холодов, 1966].

В то же время в опытах на 10 птицах из семейства воробьиных было дано 48 воздействий МП индукцией 0,07 мТл. В 68% случаев отмечали увеличение ДА, которое превышало величину контрольных записей на 100— 430%.

Позже Т. Рыскановым в опытах на 20 крысах было дано 257 воздействий МП разной индукции (2,20 и 200 мТл). Увеличение ДА наблюдали примерно в 70% случаев. Величина эффекта увеличивалась с увеличением индукции.

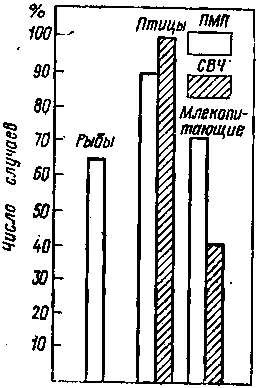

Рис. 8. Изменение двигательной активности под влиянием магнитного поля и поля СВЧ у рыб, птиц и млекопитающих

Ордината — частота реакций (%)

Хотя мы не ставили перед собой специальной цели сравнить магниточувствительность разных классов позвоночных животных, напрашивается предположение, что птицы наиболее чутко реагируют на МП (рис. 8). Такое предположение требует специальной проверки. Возможно, все классы позвоночных одинаково чувствительны к МП, поскольку имеются сообщения, что рыбы, птицы и млекопитающие реагируют увеличением ДА на изменения МП, близких по величине к колебаниям ГМП. Например, канадский исследователь М. Перзингер отметил увеличение ДА крыс во время магнитной бури 5—6 июля 1974 г.

В специальной серии экспериментов на крысах определяли пороговую индукцию искусственных ПМП при регистрации ДА. Как следует из результатов, пороговая индукция располагается в интервале 2—20 мТл. Увеличение индукции МП на порядок приводило к увеличению двигательной активности примерно в 2 раза, из чего следует заключить, что, хотя регистрируемая реакция зависит от индукции ПМП, эта зависимость не носит линейного характера.

Как и в опытах с рыбами, в данных экспериментах эффект зависел от индивидуальных особенностей животных. Следует учитывать и генетические особенности объектов, о чем свидетельствует сообщение американских исследователей Смита и Джастенсена. Кроме того, как мы уже не раз отмечали, среди биотропных параметров электромагнитных полей следует учитывать не только интенсивность, но также градиент, вектор, частоту, форму импульса и т. п.

Не следует забывать, что многие реакций организма носят фазный характер. Эта особенность в сложном взаимодействии ЭМП с биологическими системами наиболее ярко выявилась в экспериментах на птицах (волнистые попугайчики) при использовании микроволн с разной плотностью потока мощности (ППМ). Слабые ППМ вызывали увеличение ДА, средние мало влияли на ДА, а сильные — угнетали ее.

Предельная ППМ в экспериментах Ч. Асабаева (1000 мкВт/см 2) вызывала значительное снижение (на 60%) ДА у всех исследуемых птиц. При таких же воздействиях полей СВЧ на кроликов наблюдали лишь небольшое увеличение ДА у некоторых животных. Следовательно, при использовании полей СВЧ, как и при воздействии МП, подтверждается предположение о большой чувствительности птиц к ЭМП. В литературе имеются сведения об угнетении ДА при очень сильных МП и при ослабленных МП. Л. А. Андрианова и Н. П. Смирнова при действии на мышей ПМП с индукцией 50 мТл отмечали увеличение ДА, а при повышении интенсивности до 100, 200 и 400 мТл — угнетение ДА. Уместно заметить, что в данном случае регистрировали ДА фотоэлектрическим методом, который отмечает только передвижения животного, а в опытах Т. Рысканова механо-электричеким методом отмечали даже дрожание животного, которое могло при этом совсем не перемещаться.

Снижение ДА у взрослых мышей линии СВА в искусственном ослабленном до 10 -7Тл магнитном поле измеряла З. Н. Нахильницкая с соавторами (1978 г.). Число движений уменьшалось примерно на 30%.

Американские исследователи Халперн и Ван-Дейк еще раньше (1966 г.) отмечали (но, к сожалению, не измеряли) снижение ДА у мышей линии Свисс-Уебстер, находившихся в течение нескольких поколений в искусственном ослабленном до 10 -7Тл магнитном поле [Копанев и др., 1979].

Советский исследователь из Ленинграда А. В. Шакула (1978 г.) подтвердил измерениями, что мыши, родившиеся в ослабленном магнитном поле, уменьшают свою ДА. Получается, что естественное магнитное поле как-то «подталкивает» организм к определенной степени перемещений.

Известный советский физиотерапевт А. Е. Щербак высказывал в 30-х годах нашего столетия мнение о том, что тонус вегетативной нервной системы может поддерживаться неощущаемыми человеком раздражениями кожной поверхности. В число таких раздражителей он включал и ЭМП, предполагая, что таким образом в реакцию вовлекаются выработанные в процессе эволюции надежные механизмы адаптации организма.

Важно отметить кумуляцию эффектов при повторных воздействиях ЭМП на животных. Хотя еще не известны физиологические механизмы, связанные с изменением ДА животных под влиянием ЭМП, можно заключить, что метод актографии является одним из чувствительных методов регистрации реакций животного на воздействие слабых факторов внешней среды. Можно предполагать, что в этих реакциях принимают участие как нервная, так и мышечная система. Однако более специфические функции НС, связанные с обучением и памятью, полнее выявляются при изучении условнорефлекторной деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: