Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях

- Название:Мозг в электромагнитных полях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Холодов - Мозг в электромагнитных полях краткое содержание

В популярной форме излагаются история и современные проблемы, связанные с выяснением роли внешних и внутренних электромагнитных полей (от статических до радиочастотного диапазона) в деятельности центральной нервной системы. Отмечаются экологические, гигиенические, терапевтические и диагностические аспекты электромагнитной нейрологии. Показаны перспективы использования естественных и искусственных электромагнитных полей для изучения деятельности головного мозга. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Мозг в электромагнитных полях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На основе эффекта Джозефсона были созданы СКВИДы (сверхпроводниковые квантовомеханические интерференционные датчики), чувствительность которых может достигать величины 10 -14Тл. Магнитометры, работающие на базе СКВИДа, получили широкое распространение в геофизических и космических исследованиях, в экспериментальной физике и, что нас в наибольшей степени интересует, в медико-биологических исследованиях.

Регистрация магнитных полей человека с помощью СКВИДов была начата в середине 60-х годов в США, а позже в орбиту этих исследований включались и другие страны (Канада, Франция, Япония, Финляндия, Италия и др.). В августе 1978 г. в Гренобле (Франция) состоялось Международное рабочее совещание по биомагнетизму, на котором в основном обсуждались проблемы, связанные с регистрацией магнитных полей здорового и больного сердца и мозга человека.

Нужно заметить, что магнитография человека на основе СКВИДов остается еще относительно дорогой процедурой, а к недостаткам этих датчиков следует отнести их сложность и необходимость регулярной заливки дефицитным жидким гелием.

Более перспективными по отмеченным параметрам могут быть квантовые магнитометры с оптической накачкой (МОН), практическое применение которых успешно развивается в нашей стране. Ленинградским исследователям во главе с Е. Б. Александровым в 1978 г. была присуждена Государственная премия за цикл исследований МОН.

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН) А. Н. Козловым и С. Е. Синельниковой несколько лет назад был создан МОН, в датчике которого использовались пары щелочного металла цезия. Созданный геофизиками прибор оказался пригодным и для медицинских целей. В этом случае уже не требуется дорогая и сложная криогенная техника, на основе которой работают СКВИДы, а чувствительность прибора достаточно высока [Ливанов и др., 1978].

Таким образом, имеются три пути преодоления трудностей при создании датчиков для восприятия биомагнитных полей: катушки с миллионами витков, СКВИДы и МОНы. Для преодоления второго препятствия — создания надежной усилительной техники — за прошедшие годы наметилось много путей, и мы их перечислять не будем, заметив только, что препятствие это преодолимо.

Когда я летом 1978 года посещал Хельсинкский технологический университет, финские коллеги показали мне запись МКГ эмбриона, находящегося еще в утробе матери. Таким образом, магнитография позволяет «разглядеть» отдельные внутренние органы, создающие биомагнитные поля, и оценить их работу.

Я уже перечислял органы, от которых записаны биомагнитные поля, но меня как нейрофизиолога прежде всего привлекает возможность регистрации магнитных полей мозга магнитоэнцефалограммы (МЭГ).

Впервые сообщение о регистрации МЭГ опубликовал американский исследователь Д. Коен в 1968 г., но лишь в последние годы научились надежно регистрировать не только фоновую МЭГ, но и вызванные магнитные поля мозга, возникающие при действии световой вспышки, звукового щелчка или электрического раздражения пальца руки испытуемого.

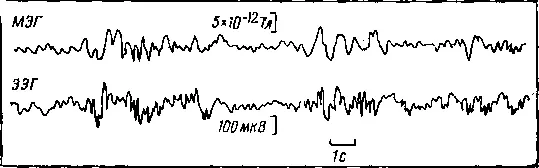

Детальное сравнение фоновых МЭГ и ЭЭГ при их одновременной регистрации у одного и того же испытуемого показало, что в состоянии бодрствования имеется строгое соответствие МЭГ и ЭЭГ в диапазоне альфа-ритма (8—14 Гц). Но при засыпании человека, что сопровождается обычно преобладанием медленной активности в электрической деятельности мозга, медленные волны могли появляться одновременно в ЭЭГ и МЭГ или только в ЭЭГ, или только в МЭГ. Подобные эпизодические рассогласования в показателях МЭГ и ЭЭГ были обнаружены у больных эпилепсией во время их бодрствования. Эти факты свидетельствуют о возможности получения новой информации о деятельности мозга с помощью метода МЭГ.

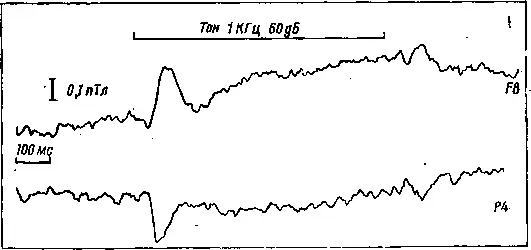

Еще большие различия между ЭЭГ и МЭГ выявились при сравнении вызванных ответов мозга. Магнитные ответы четко локализовались над проекционными областями соответствующих анализаторов в коре больших полушарий головного мозга человека, тогда как электрические ответы были более расплывчатыми. Магнитный ответ в большей степени зависел от интенсивности применяемого раздражителя, чем электрический ответ мозга.

Следовательно, некоторые тайны целостного мозга можно узнать с помощью чувствительного магнитометра, а совершенствование этого прибора позволит больше узнать и о деятельности отдельной нервной клетки. На пути совершенствования методов магнитометрии можно, судя по публикациям, встретить такие альянсы, как, например, специалиста невролога со специалистом по магнетизму геологических объектов. Задача у этих специалистов одинаковая — определить слабые магнитные поля.

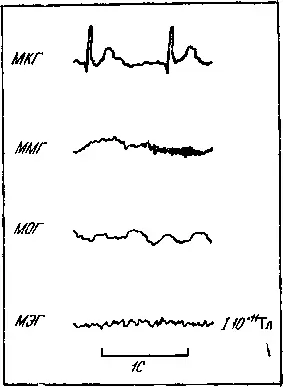

Рис. 13. Запись магнитных полей сердца, мышц, глаза и мозга с помощью магнитометра оптической накачки

Рис. 14. Одновременная запись ЭЭГ и МЭГ человека с помощью СКВИДа [Коен, 1975]

Рис. 15. Вызванный магнитный ответ на звуковое раздражение, записанный с разных участков (F 8P 4) мозга автора книги финскими исследователями А. Пенттииеном и К. Рейникайненом в магнитоэкранированной комнате в Финляндии

В наших условиях прохождение по коридору человека со вставными металлическими зубами могло сказаться на работе чувствительного магнитометра. А если сотрудник в соседней комнате брал в руки ножницы для вскрытия почтового конверта, то прибор «зашкаливал» на несколько минут.

По внешнему виду основная часть градиентометра напоминает бинокль или скорее микроскоп. Два датчика представляют собой параллельно расположенные два вакуумных стеклянных цилиндра, заполненных парами цезия. Два гибких световода доносят свет специальной лампы до цилиндров, а два экранированных провода относят от цилиндров электрические сигналы, порожденные в фотодетекторе на других концах цилиндров. Эти сигналы меняются при действии биомагнитных полей, а усилительная и регистрирующая аппаратура фиксирует такие изменения [Ливанов и др., 1978].

По своему назначению градиентометр также можно сравнить с микроскопом, поскольку он позволяет разглядеть малые магнитные поля, генерируемые различными органами человека.

На рис. 13 видно, что, располагая датчик возле сердца, мы можем записать магнитокардиограмму (МКГ). Помещая датчик около плеча, мы уже не видим магнитных полей сердца, так как они быстро уменьшаются с расстоянием, но можем зарегистрировать магнитные поля мышц (магнитомиограмму — ММГ), возникающие при сокращении бицепсов. Моргание глаз тоже не ускользнет от чуткого датчика прибора и отразится в магнитоокулограмме (МОГ). Наконец, когда датчик располагали около затылка, регистрировали магнитные поля мозга (магнитоэнцефалограмму — МЭГ). Можно видеть, что наибольшие магнитные поля создает сердце, а наименьшие — мозг. Поэтому МКГ исследована сегодня наиболее полно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: