Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оценивая итоги развития стилизаторской неоготики в русской архитектуре 20-30-х годов XIX века, следует подчеркнуть, что, несмотря на повторение отдельных мотивов и форм, в целом она оказалась очень далека от своего исторического прототипа — архитектуры западноевропейского средневековья. Далека не только по общим композиционным особенностям, по своему масштабному и пропорциональному строю, но и по самому содержанию архитектурных образов. И это закономерно, ибо здания XIX века имели иное назначение и были связаны с функциональными и художественными требованиями своей эпохи, достаточно отдаленной от «рыцарских времен». С ослаблением позиций романтизма в художественной культуре в начале второй половины XIX века стало изменяться отношение и к стилизаторской неоготике. Это наглядно отразилось в статье, опубликованной в 1859 году в петербургском журнале «Архитектурный вестник»:

«Готическая архитектура вообще, равно как и применение отдельных частей ее для современных целей, в особенности для общественных построек, не соответствует более условиям новейшей архитектуры… Готическая архитектура, вследствие основных начал ее, ни в каком отношении не может удовлетворять более обширным требованиям современного искусства, которое проникнуто чисто положительными тенденциями и везде стремится к рациональным приемам. Из этого следует, что и в архитектуре мы должны избрать путь, противоположный романтическому направлению, и подчиниться практическим условиям нашего времени» [48] Архитектурный вестник, 1859, № 21, ч. 6, с. 77.

.

Обращение к мотивам Востока

Романтическое движение в архитектуре выразилось не только в стилизациях в духе европейского средневековья, но и в увлечении архитектурой и искусством стран Востока. Этот процесс начался тоже в XVIII веке, причем даже раньше, чем появились стилизации «в готическом вкусе». Еще в первой половине XVIII столетия, в период распространения барокко и рококо, западноевропейские, а затем и русские архитекторы стали вводить в отделку интерьеров мотивы китайского искусства (Китайский кабинет петровского Монплезира в Петергофе). Во второй половине XVIII века декоративная «китайщина»-«шинуазери» (от французского слова «chinois»-«китайский») получает все большее распространение. В Александровском парке Царского Села в 1770-1780-х годах появился целый комплекс построек «в китайском вкусе» — Китайская деревня, Скрипучая беседка, Большой каприз, Китайские мосты и т. д. Мода на декоративное «шинуазери» воплотилась в этом комплексе с очень широким размахом. В начале XIX века интерес к искусству Востока еще более усиливается — только теперь объектом увлечения становится искусство уже других регионов и эпох.

Мощным стимулом дальнейшего развития «ориентального» направления стало изучение памятников искусства и архитектуры Древнего Египта, начавшееся на рубеже XVIII и XIX веков и успешно продолжавшееся в первых десятилетиях XIX века, особенно после того, как Ж. Шампольон в начале 1820-х годов сумел расшифровать египетские иероглифы. Волнующие открытия ученых-египтологов, вызвавшие мощный резонанс в научном и художественном мире Европы, многочисленные альбомы с изображениями «египетских древностей», книги и статьи с описаниями путешествий в восточные страны, с зарисовками пейзажей и памятников, знакомили публику с архитектурой Востока, подогревая интерес к его художественной экзотике. Восточные темы и сюжеты отразились в поэзии, в том числе в произведениях Байрона, Пушкина, Лермонтова, в повестях А. А. Бестужева-Марлинского, в живописи Делакруа и Карла Брюллова. Журнал «Московский телеграф» отмечал в 1825 году: «Никогда не было такого увлечения Востоком. Мало нам изучать дух народов, живших до нас на том месте, где ныне мы живем…» [49] Московский телеграф, 1825, № 21, ч. 6, с. 77.

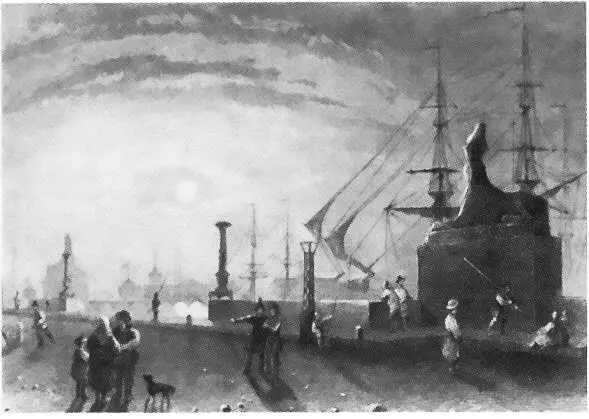

Стилизаторская «китайщина» в начале XIX века уже почти утратила притягательность: она воспринималась как несколько легкомысленная мода минувшего века, не отвечающая героическим, гражданственным устремлениям русской архитектуры тех лет. Зато все более пристальным становился интерес к архитектуре Древнего Египта: она влекла и своей экзотичностью, и своим монументальным, величавым характером, созвучным художественным идеалам позднего классицизма. Отдельные мотивы, заимствованные в искусстве Древнего Египта, стали проникать в русскую архитектуру уже в первые годы XIX века: к ним обращались А. Н. Воронихин (Египетский вестибюль Павловского дворца), Тома де Томон (фонтан с четырьмя сфинксами у подножия Пулковской горы). Мотивы древнеегипетского искусства часто использовались в отделке интерьеров, в мебели, посуде, декоративных вазах и т. п. В 1820-х годах в Петербурге и его окрестностях появляется несколько больших построек «в египетском вкусе». В их числе — Египетский мост на Фонтанке, построенный инженерами Г. Третером и В. Христиановичем в 1826 году, и Египетские ворота у въезда в Царское Село со стороны Петербурга, возведенные в 1827–1830 годах А. А. Менеласом по эскизам архитектора и художника И. А. Иванова (барельефы на воротах были выполнены по моделям скульптора В. И. Демут-Малиновского). Монументальная гранитная пристань у здания Академии художеств, построенная в 1834 году по проекту К. А. Тона, была украшена каменными сфинксами, изваянными в XV веке до нашей эры и привезенными «из древних Фив в Египте… в град святаго Петра в 1832 году».

Восторженные отзывы об архитектуре Древнего Египта высказывали многие архитекторы и эстетики 1830-х годов — и Чаадаев, и М. Быковский, и особенно Гоголь, который писал: «Есть рудник, о котором едва только знают, что он существует… мир совершенно особенный, отдельный, из которого менее всего черпала Европа. Это — архитектура восточная…» [50] Гоголь Н. В. Указ. соч., с. 67.

Из этого обширного «рудника» европейские архитекторы стали черпать в первой половине XIX века, причем если в первой трети столетия источником заимствований был главным образом Древний Египет, то затем, с 1830-х годов, географический и временной диапазон расширился: появились интерьеры комнат, а затем и целые постройки в «мавританском» и «турецком» стиле. В петербургских квартирах в это время все чаще стали встречаться восточные типы мебели и предметов декоративного убранства: оттоманки, ковры и т. п. Определенную роль в этом сыграли военные действия на Кавказе и дальнейшее освоение Крыма, ближе знакомившие русскую публику с бытом их населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)