Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В процессе строительства Благовещенского моста возник замысел украсить его устои аллегорическими скульптурами. Разработка эскизов была поручена П. К. Клодту и Н. С. Пименову. Скульпторы выполнили задание, однако из-за финансовых трудностей замысел остался неосуществленным. Позднее, в 1854 году, на быке у разводного пролета была поставлена часовня, посвященная святому Николаю — покровителю мореплавателей. Часовня, спроектированная архитектором А. И. Штакеншнейдером в формах «русско-византийского стиля», официально предписанного для культовых зданий,(несколько нарушила стилевую цельность интерьера проезжей части моста. Позднее мост был переименован в Николаевский — в память императора Николая I. Впрочем, прежнее название моста — Благовещенский — тоже продолжало употребляться.

Новый мост через Неву решено было осветить газовыми фонарями. Проект фонаря, разработанный Д. Цветковым, был утвержден в январе 1850 года и передан для исполнения на завод Берда. Чугунный столб фонаря был оформлен в виде тонкой колонны коринфского ордера, поставленной на полый чугунный пьедестал.

Петербургская пресса оживленно комментировала постройку моста. «Постоянный мост через Неву будет самый величественный и полезный памятник в нашей великолепной столице… — писала в ноябре 1844 года „Северная пчела“. — В самом деле, постройка Невского постоянного моста представляет весьма много удивительного и доселе невиданного! Не говоря уже о самом мосте, даже работы для его сооружения — совершенство в своем роде, истинное гениальное соображение и исполнение… Гений изобретателя и смышленость нашего русского народа боролись с величайшими трудностями и побеждали неимоверную силу природы!» [268] Северная пчела, 1844, № 255.

.

До постройки первого постоянного моста через Неву ее главное русло пересекали только деревянные наплавные мосты, которые приходилось убирать на период ледостава и ледохода. Хотя остальные мосты: Сенатский [269] Вскоре после постройки металлического Благовещенского моста наплавной мост, находившийся у Сенатской площади, был передвинут к Стрелке Васильевского острова и переименован в Дворцовый.

, Суворовский (Троицкий), Литейный, Тучков и другие — еще продолжали оставаться наплавными, опыт постройки первого постоянного моста был осуществлен успешно и начал новый период в истории петербургского мостостроения.

Благовещенский (Николаевский) мост сыграл важную градообразующую роль в развитии центральной части Петербурга. Его силуэт хорошо вписался в панораму Невы, с моста раскрывался великолепный вид. «Любимая прогулка теперь — Благовещенский мост, драгоценное ожерелье красавицы Невы, верх искусства во всех отношениях!.. — писал современник. — Днем мост кажется прозрачным, будто филигранный, легкий, как волны, а при полночном освещении является громадною массою, спаивающей между собой два города» [270] Столпянский П. Н. Старый Петербург. Дворец Труда. Пг., 1923, с. 47.

.

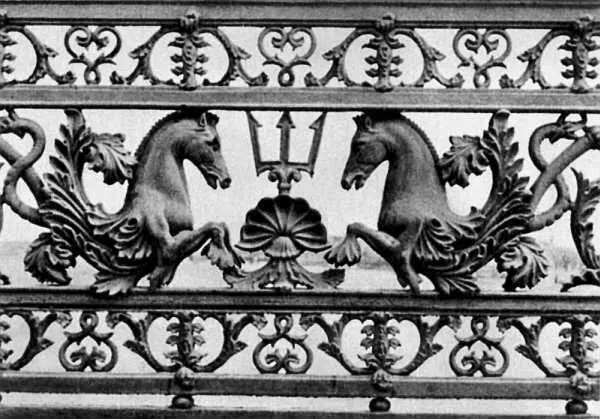

Благовещенский мост успешно выполнял свою транспортную функцию вплоть до 1930-х годов. Однако новые условия и требования судоходства, возникшие в XX веке, и возросшие потоки городского транспорта вынудили провести капитальную реконструкцию моста: в 1936–1938 годах он был заменен новым сооружением — ныне существующим мостом Лейтенанта Шмидта [271] Чугунные арки старого Благовещенского моста оказались в столь хорошей сохранности, что позднее их удалось повторно использовать при постройке нового моста через Волгу в городе Твери, сооруженного в 1953–1956 годах по проекту ленинградского инженера А. Б. Воловика. Так началась вторая жизнь моста-ветерана, переместившегося с одной реки на другую, — случай Совершенно уникальный в истории мостостроения. Прежние фонари Благовещенского моста, перенесенные на Марсово поле, установлены у памятника Борцам революции. Перила, созданные по эскизу А. П. Брюллова, были снова установлены на реконструированном мосту.

.

Районы аристократической застройки в Первой Адмиралтейской и Литейной частях

В центральном районе Петербурга — в 1-й Адмиралтейской части, лежавшей между Невой, Мойкой и Крюковым каналом, к 1830-м годам не осталось ни одного деревянного здания. Кварталы были застроены каменными домами, стоящими вплотную друг к другу. Здесь сложилось «царство лучшего общества, место жителей высшего круга, большого, тонного или модного света» [272] Башуцкий А. П. Панорама Санкт-Петербурга, ч. 3. СПб., 1834, с. 137.

. Вдоль набережных Невы и Мойки, вдоль Миллионной улицы, само название которой достаточно красноречиво говорило о социальном положении владельцев ее домов, вокруг Исаакиевской площади, на Большой и Малой Морской стояли роскошные особняки знати, возвышались дворцы великих князей. Рядом с ними появились и доходные дома с квартирами, рассчитанными на весьма состоятельных жильцов, — своими нарядными фасадами они нередко были похожи на особняки. На многих участках лицевые корпуса представляли собой особняки, а дворовые флигеля — доходные дома, где квартиры сдавались внаем.

Набережная Невы от Сенатской площади (ныне площадь Декабристов) до Ново-Адмиралтейского канала была застроена еще в первые десятилетия существования Петербурга. К середине XIX века здесь сосредоточились в основном особняки знати. Среди обращенных к Неве классицистических фасадов появилось несколько новых зданий, перестроенных в соответствии с потребностями и вкусами того времени. Особенно выделяется своими размерами и нарядной отделкой «в стиле ренессанс» особняк богатейшего коммерсанта барона А. Л. Штиглица, построенный архитектором А. И. Кракау в 1859–1862 годах (современный адрес — набережная Красного Флота, 66–68).

С прокладкой Конногвардейского бульвара началась интенсивная застройка кварталов между бульваром и Галерной улицей (ныне Красная улица). Здесь разместились и особняки (например, особняк князя М. В. Кочубея, построенный в 1850-х годах архитектором Г. А. Боссе, — см. с. 227–230), и доходные дома с «барскими» квартирами в лицевых флигелях. Нарядным необарочным фасадом выделился дом № 17, построенный архитектором Р. И. Кузьминым в конце 1850-начале 1860-х годов [273] Мазиров Л. Е. Современная архитектура в России. Дрезден, 1895, табл. 9, 10, 17.

.

Интервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)