Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века

- Название:Архитектура Петербурга середины XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00602-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Пунин - Архитектура Петербурга середины XIX века краткое содержание

Книга известного историка архитектуры посвящена петербургскому зодчеству. На большом фактическом материале автор рассматривает сложную проблематику архитектуры Петербурга 1820–1860 годов, исследует изменения в творческом методе архитекторов, которые произошли в этот период и вызвали эволюцию архитектуры от классицизма к ретроспективному стилизаторству и эклектике.

На первой странице обложки — Исаакиевская площадь; на четвертой — Ново-Михайловский дворец. Фрагмент северного фасада.

Архитектура Петербурга середины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В восточной части острова еще в начале XIX века сложился великолепный архитектурный ансамбль Стрелки, со зданием Фондовой биржи и другими сооружениями торгового порта — таможней, пакгаузами и т. д. Вдоль набережной Большой Невы и вдоль первых, восточных линий острова стояли двух-трехэтажные дома, возведенные в XVIII-первой трети XIX века. Их внешний облик менялся сравнительно мало, но зато внутри многие из них постепенно переделывались и превращались в доходные. Более комфортабельные здания на восточных линиях были заселены в основном чиновниками, студентами и людьми «свободных профессий» — например, вблизи здания Академии художеств снимали квартиры многие художники.

На квадратной площади, окружавшей обелиск «Румянцева победам», в 1860-х годах был разбит сквер: он был устроен на деньги, подаренные городу богачом С. Ф. Соловьевым, и назывался Соловьевским. Обширный зеленый массив вдоль Большого проспекта был разделен заборами на участки, принадлежавшие владельцам выходящих на проспект зданий.

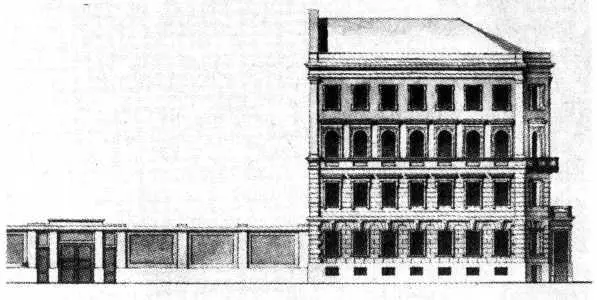

Строительство новых доходных домов шло и на Васильевском острове, хотя и не столь интенсивно, как в левобережной части Петербурга. Обозреватель «Художественной газеты» писал в 1840 году: «Дома, которые… мы назвали спекулативными домами, здесь встречаются гораздо реже, нежели на заречной стороне. Один из таких домов вырос недавно на почетном месте, что зовется углом третьей линии и Большого проспекта. Представьте себе, что эта громада в несколько ярусов, с двумя бельэтажами, поддельным и настоящим, с сотнею окошек в лицо и со всею убийственною симметрией новейших каменных домов, явился в течение каких-нибудь двух месяцев…» [295] Художественная газета, 1840, № 22, с. 24–25.

Наряду с многоэтажными домами в средней части Васильевского острова в середине XIX века оставалось много небольших двухэтажных домов «под жильцов» и частных одноэтажных особнячков — в большинстве своем деревянных, но некоторые были выстроены из кирпича. Эти особнячки принадлежали чиновникам, коммерсантам, преуспевающим ремесленникам — владельцам мастерских, зажиточным представителям «свободных профессий» — адвокатам, архитекторам, ученым. Сравнительно невысокие цены земельных участков на Васильевском острове позволяли тем, кто располагал соответствующими материальными возможностями, отстроить и отделать небольшой хорошенький домик «для собственного обихода», чтобы избавиться «от бедственной необходимости нанимать квартиры» [296] Там же, с. 27.

.

Один из таких особняков, принадлежавший академику архитектуры Г. А. Боссе, сохранился до сих пор на 4-й линии, дом № 15 (см. с. 243–246). Другой видный архитектор — А. П. Брюллов в начале 1840-х годов жил в особнячке на Большом проспекте, возле 3-й линии. Этот «небольшой двухэтажный домик… полузакрытый деревьями раскинувшегося перед ним палисадника», давно исчез, но в 1840-х годах он представлял собой «настоящий образчик Большого проспекта» [297] Там же, с. 28.

. Позднее, в середине 1840-х годов, А. П. Брюллов приобрел трехэтажный особняк на Кадетской (ныне Съездовская линия), 21, построенный еще в конце XVIII века; сохранив внешний облик дома, архитектор перепланировал его внутри, а также возвел новый поперечный флигель. Первый внутренний дворик Брюллов, подобно античному атриуму, украсил фонтаном и терракотовой статуей Аполлона-Мусагета.

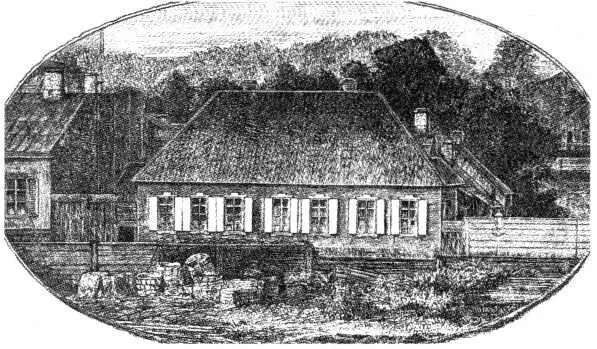

Многоэтажная каменная застройка, состоящая из доходных домов, постепенно продвигалась в глубь Васильевского острова в западном и в северо-западном направлении. В середине XIX века отдельные четырехэтажные дома появились уже в районе 20-й линии (типичный пример — дом № 17/63 на углу 18-й линии и Большого проспекта, построенный в 1843–1844 годах архитектором Б. Спиндлером). Они чередовались с деревянными домиками в один-два этажа. В одном из таких домов «невзрачной наружности» провел последние годы своей жизни художник П. А. Федотов. Рисунок дома, помещенный в «Иллюстрированной газете» в 1871 году, дает наглядное представление о том, как выглядела в середине XIX века застройка западной части Васильевского острова [298] В статье, сопровождавшей рисунок, отмечалось, что квартире П. А. Федотова принадлежали «три первые окна, считая от ворот… Окна эти были постоянно заставлены Федотовым его начатыми и подвигавшимися к окончанию картинами». — Иллюстрированная газета, 1871, № 2, с. 23. Дом, в котором снимал квартиру Федотов, стоял между Невой и Большим проспектом, на 21-й линии.

.

Обширную территорию занимал пустырь Смоленского поля, известный как место казней: 3 сентября 1866 года здесь был повешен Д. В. Каракозов, совершивший покушение на Александра II.

На западной оконечности Васильевского острова, в районе Гавани, стояли кварталы ветхих деревянных домишек. «В этих маленьких сереньких домиках, то прямо смотрящих на улицу тремя-четырьмя окнами в цветах, то кокетливо держащих перед собою пук акаций, яблоню и кустик зари» [299] Отечественные записки, 1855, май — июнь, отд. 6, с. 121.

, жили бедные чиновники, отставные моряки, мелкие торговцы, разночинцы. И. Генслер в очерке «Гаваньские чиновники», опубликованном в 1860 году, писал: «Все в Гавани глядит ветхостью, покривилось, пошатнулось трубы, крыши, окна, калитки, ворота и заборы, все скрипит, кряхтит и кашляет, доживая последние минуты своего существования» [300] Генслер И. Гаваньские чиновники в домашнем быту, или Галерная гавань во всякое время дня и года. Пейзаж и жанр. — Библиотека для чтения. 1860, ноябрь, с. 4.

. На фасадах многих домов были сделаны надписи, которыми полиция уведомляла, что «сей дом должен быть сломан», но они продолжали стоять: средств на перестройку у владельцев не было. Здесь, в Гавани, периодически затапливаемой даже при небольших наводнениях, был, по словам И. И. Панаева, «ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения… Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частичка великолепного Петербурга» [301] Цитируется по книге: Пирогов П. П. Васильевский остров. Л., 1966, с. 26.

.

В середине XIX века на Васильевском острове стали расти промышленные предприятия.

Несколько фабрик появилось в центре острова. Одна из них, табачная фабрика «Лаферм» (ныне Табачная фабрика № 1 объединения имени М. С. Урицкого), основанная в 1852 году, разместилась на углу Среднего проспекта и 9-й линии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)