Леонид Серебрянный - Ледники в горах

- Название:Ледники в горах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Серебрянный - Ледники в горах краткое содержание

Горные ледники — неотъемлемый элемент природы пашей планеты. Несмотря на то что площадь, занимаемая ими, относительно невелика, они имеют большое значение как естественные регуляторы речного стока, хранители запасов пресной воды и источники энергоснабжения. Кроме того, с ледниками связан целый ряд стихийных бедствий: обвалы, бурные паводки, сели и т. д. Обо всем этом и рассказывает книга. Читатель также познакомится с историей изучения горных ледников, условиями их возникновения и закономерностями эволюции, особенностями их строения и движения.

Ледники в горах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, зная вещественный состав морен, можно реконструировать многие важные гляциологические показатели.

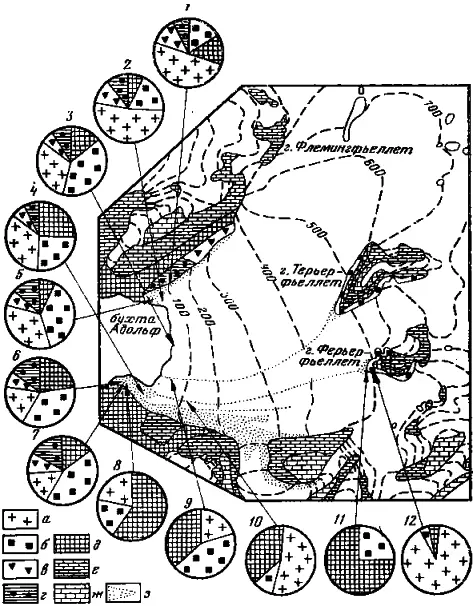

Рис. 9.Петрографический состав крупнообломочного материала морен ледника Норденшельда на Шпицбергене

Породы формации Гекла-Хук (докембрий—ордовик): а — биотитовые граниты, кварц-биотитовые ксенолиты, лампрофиры, порфириты, биотитовые мигматиты и другие породы интрузивного комплекса; б — кварциты и кварцевые сланцы; в — амфиболиты; г — гранатовые слюдяные сланцы. Осадочные породы палеозоя: д — песчаники и алевролиты нижнего карбона; е — гипсоносные и карбонатные породы среднего карбона; ж — циатофилловые известняки верхнего карбона — нижней перми; з — морены

В качестве иллюстрации перспективности литологического исследования морен в гляциологических целях приведем некоторые данные по леднику Норденшельда на Шпицбергене (рис. 9). Эта сложная ледниковая система состоит из двух основных потоков льда: северный, более мощный, течет из центра ледникового плато Ломоносова; южный, менее активный, начинается из периферической юго-западной части плато. В настоящее время ледник разрушает ядро крупной гранитной интрузии, целиком скрытой подо льдом, но тем не менее предопределяющей динамику ледника, включая прежде всего размещение отдельных его потоков.

Сильно расчлененный ледником рельеф кровли гранитной интрузии отчетливо выражен на радиоэхограммах, полученных группой советских геофизиков под руководством Ю. Я. Мачерета. Наибольшая экзарация ложа происходит в полосе, пересекающей нунатаки Флемингфьеллет, Терьерфьеллет и Ферьерфьеллет.

Изучение состава конечных морен, удаленных на несколько километров от конца ледника, показало, что во время их формирования динамика ледника была существенно иной. Тогда ледник преимущественно разрушал осадочные породы палеозоя, слагающие ложе к западу от границы гранитной интрузии. Таким образом, в целом по мере сокращения размеров ледника Норденшельда кинематическая граница питания мигрировала вверх по леднику, о чем можно судить по последовательному смещению зоны максимальной экзарации в сторону ледникового плато Ломоносова.

Приведем еще один пример реконструкции динамики горного ледника на Центральном Кавказе. Палеогляциологические исследования в долине реки Черек Безенгийский позволили установить, что около 5 тыс. лет назад Безенгийский ледник был на 10 км больше современного и формировал комплекс конечных морен беккямской стадии.

В то время активно преобразовывался участок долины, сложенный лейкократовыми гранитами, биотитовыми и гранатовыми сланцами и гнейсами. По мере сокращения длины ледника зона максимальной экзарации последовательно смещалась вверх по долине, и при накоплении морен юанахчирской (около 3 тыс. лет назад) и наратлинской стадий (700—800 лет назад) переуглублялась зона биотитовых и частично лейкократовых гранитов. При формировании самых молодых морен (XIX — начало XX в.) наибольшей экзарации подвергался участок трога, сложенный плагиогранитами; он располагался несколько выше современного конца ледника. В настоящее время мореносодержащий лед наполнен обломками кварцевых диоритов и гранодиоритов, интрузии которых находятся в 5—8 км выше конца ледника.

Обломочный материал, образующийся в результате разрушения ложа за счет перечисленных выше механизмов, ассимилируется нижними горизонтами льда. На данном этапе, по-видимому, большое значение приобретает дифференцированное скольжение ледяных пластин по плоскостям внутренних сколов. По этим плоскостям способны перемещаться и очень крупные глыбы. Подсчитано, что ледники могут захватывать с ложа камни размером до 20 м в поперечнике. Плоскости сколов обычно имеют наклон от ложа вверх, по направлению движения ледника.

Р. Голдтвейт, проводивший структурные исследования льда на леднике Барно, установил, что плоскости скола образуют с ложем углы от 10 до 36°. Согласно его расчетам обломочный материал поступает по плоскостям с участка ложа, удаленного на 400 м от края ледника, где мощность льда составляет 60 м. В Гренландии плоскости сколов, обогащенные камнями, были зафиксированы на расстоянии 275 м от входа в глубокий туннель.

Механизм внедрения обломков в базальные части ледников, скорее всего, связан с их включением в лед при замерзании режеляционной пленки воды. Иногда по плоскостям сколов в ледники затягиваются целые пачки подстилающих мерзлых слоистых осадков — песков, алевритов, глин. Об одном из таких случаев сообщает Л. С. Троицкий, обнаруживший в основании ледника Валлокра на Шпицбергене в мореносодержащем льде пласт суглинков мощностью до 2 м, набитый раковинами морских моллюсков. Пласт был пронизан тонкими ледяными прослойками — шлирами, характерными для мерзлых грунтов. Можно предположить, что в данном случае плоскость скола была заложена не по кровле примороженных к леднику суглинков, а по одному из их внутренних ледяных шлиров, совпадающему с напластованием осадков. Конечно, конкретные механизмы поступления минеральной составляющей в основание ледников раскрыты еще не до конца. Но тем не менее ясно, что именно здесь кроется одна из узловых проблем динамической гляциологии. В этом отношении весьма перспективно структурное изучение мореносодержащего льда.

Обратим внимание, что в нижней части ледника часто заметна полосчатость, образование которой связывают с послойно-пластическим характером движения льда по внутренним плоскостям скольжения. Отличительным признаком полосчатости является чередование тонких прослоев молочно-белого льда с прозрачным и льдом, обогащенным обломочным материалом. По мнению советского гляциолога С. А. Евтеева, проводившего детальные структурные исследования в краевой части Антарктического покрова, во время послойно-пластического течения лед вдоль плоскости среза, по-видимому, частично плавится. При последующем замерзании он образует чистый, лишенный воздушных включений «хрустальный» лед. Последний чередуется со льдом, несущим большое количество обломочных частиц, и мутным белым льдом, в который мигрировали воздушные включения при таянии. Эта полосчатость, напоминающая слоеный пирог, хорошо выражена также в основании многих горных ледников.

Итак, мореносодержащий лед — важная составная часть ледников, и без его специального изучения невозможно понять, как ледники разрушают горы, выяснить происхождение многих специфических форм рельефа, которые встречаются в областях, ныне свободных от льда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: