Марина Бутовская - Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции

- Название:Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Век 2

- Год:2004

- Город:Фрязино

- ISBN:5-85099-148-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Бутовская - Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции краткое содержание

Бутовская Марина Львовна — доктор исторических наук, антрополог, зав. Центром эволюционной антропологии Института этнологии и антропологии РАН, проф. Центра социальной антропологии РГГУ.

Область научных интересов: этология человека и приматов, эволюция человека, антропология пола, конфликтология. Автор двухсот научных публикаций, в том числе пяти монографий и учебных пособий.

Книга знакомит читателя с современными представлениями об эволюции полового повеления человека. Разъясняются основные преимущества полового размножения. Дается объяснение феноменов непорочного зачатия (партеногенез), гермафродитизма и гомосексуализма, подробно излагается теория полового отбора и ее актуальность для понимания стратегий сексуального поведения. Рассмотрены различия мужского и женского тела, возникшие путем полового отбора. Особое место в книге занимают представления о мужской и женской привлекательности и пути формирования стереотипов поведения в процессе индивидуального развития.

Книга изобилует интересными сюжетами: о специфике мужского и женского поведения в условиях городской культуры, о роли сексуальных образов в рекламе. Издание предназначено антропологам. психологам, культурологам, социологам, специалистам по рекламе и маркетингу, широкому кругу читателей.

Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сточки зрения эволюционной психологии менопауза является адаптивным новообразованием. Старшие женщины имеют меньше шансов выкормить собственных детей из-за повышенной смертности, но они могут повышать свою приспособленность, заботясь о внуках.

Социальное устройство групп и диета у австралопитековых

О диете животных можно судить по строению их пищеварительного тракта и особенностям зубной системы. Последнее оказывается исключительно важным для палеоантропологии.

Ранние гоминины (австралопитековые) питались преимущественно растительной пишей. Причем, маловероятно, чтобы основу их диеты составляли фрукты, как это отмечено для современных шимпанзе и бонобо. У раннего представителя гоми нин, сахелянтропа чадского, отмечена более толстая зубная эмаль, более крупные коренные зубы, стерты кончики клыков, что свидетельствует о том, что особи этого вида регулярно употребляли грубую растительную пищу. Анализ зубной поверхности показывет, что ранние австралопитековые были специализированными растительноядными формами. Растительная пища могла составлять более 90% диеты австралопитековых.

Весьма часто зубная система у приматов отражает адаптацию к пищевым ресурсам, которые используются именно в голодные сезоны. Даже когда речь идет о тропических лесах, и современные африканские человекообразные обезьяны в это время начинают потреблять листья и молодые побеги. Ранние гоминины также сталкивались с проблемой сухих сезонов. В этих условиях они нашли иное по сравнению с шимпанзе решение: судя по зубной морфологии, важным источником пищи для них стали подземные клубни и корневища.

Идея о существенной доле клубней в диете австралопитековых базируется не только на данных о строении зубной системы, но и оправдана с точки зрения экологии, ботаники и палеонтологии. Прежде всего, очевидно, что клубни, как водозапасающие продукты, имеются в большом количестве в саванне. По данным А. Винсента в саванне Танзании плотность пригодных к пище клубней составляет до 40 000 кг на кв.км., в сравнении лишь со 100 кг корнеплодов на кв. км. в тропических лесах Центрально-Африканской Республики по данным С. и А. Хлад и ков.

Homo erectus и анатомически современные Homo: диета и взаимоотношения между полами

Примерно 1.9-1.8 млн. лет назад человек широко расселился по территории Африки и впервые покинул ее пределы. Началась колонизация Евразии. Освоение новых территорий стало возможным благодаря морфофизиологическим (увеличение обших размеров тела, снижение полового диморфизма, изменение пропорций и формы тела, удлинение нижних и укорачивание верхних конечностей, изменение строения пищеварительной системы, совершенствование дыхательной системы) и поведенческим перестройкам (изготовление орудий ашельского типа; передача навыков изготовления орудий; новые способы добычи и обработки пищи; большая социальная интеграция) произошедшим у Homo erectus.

Данные археологии и палеонтологии позволяют предполагать, что Homo erectus уже регулярно охотился на крупного зверя. На стоянках (точнее, на местах разделки туш), датированных 2,0-1,5 млн. лет найдены скопления костей крупных животных (преимущественно копытных), несущие на себе следы каменных орудий. Одно из свидетельств — костные останки женщины, обитавшей в Кооби Фора (северная Кения) примерно 1,6 млн. лет назад. На ее длинных костях было обнаружено аномальное разрастание верхнего костного слоя, которое специалисты связывают с избыточным потреблением витамина А. Женщина могла получить подобное отравление лишь одним способом: регулярно используя в пишу печень крупных хищных животных. Аналогичные симптомы поражения костей описаны у исследователей Арктики, вынужденных питаться печенью полярных медведей. Другим аргументом в пользу большой доли мясной пиши в рационе эректусов служит форма их зубной системы: зубы этих гоминин хорошо приспособлены к разрыванию на части мяса и менее пригодны к регулярному пережевыванию и перетиранию грубой растительной пиши (последняя могла бы служить альтернативой мясной диете в сухие сезоны года).

С развитием практики регулярной охоты на крупного зверя могли произойти важнейшие перестройки социальной жизни первобытных коллективов:

I. Повышение кооперации между мужчинами, входящими в группу, что было необходимо для успешной коллективной охоты и зашиты от соседних групп (кооперация мужчин могла осуществляться на родственной основе).

2. Развитие практики дележа пищей (прежде всего, мясом) в пределах группы.

3. Увеличение средних размеров группы.

4. Развитие речи (усовершенствование способов передачи информации на расстоянии без участия рук).

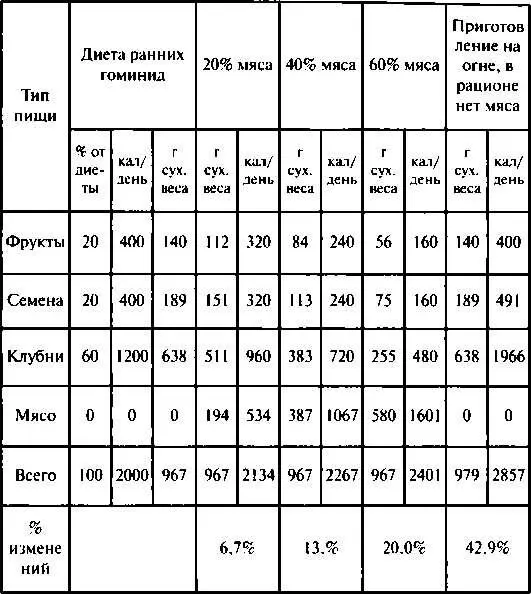

С эректусом связано также первое использование огня на местах стоянок (обогрев, защита от хищников в темное время суток). Именно Homo erectus первым освоил и термальную обработку пищи (как растительной, так и животной) (таблица 15.2). Изобретателями новой технологии с большой долей вероятности являлись женщины, проводившие у огня больше времени. Термальная обработка пищи, сделав ее лучше усвояемой, оказала существенное влияние на морфологические перестройки тела человека (укорочение размеров корпуса и, прежде всего, брюшного отдела). С Homo erectus в настоящее время принято связывать и окончательное разделение труда между полами, при котором за мужчиной всецело закрепилась роль охотника и защитника группы, а за женщиной — роль собирательницы (растительные продукты, мелкие беспозвоночные) и хранительницы очага.

Homo erectus сумел адаптироваться к жизни в условиях выраженной сезонности и расселился там, где само выживание группы существенным образом зависело от регулярной и успешной охоты. В этих условиях должен был происходить интенсивный отбор на кооперацию и дележ пищей с членами группы. Мы располагаем лишь косвенными, палеоантропологическими свидетельствами в пользу этого предположения (см. выше), а также данными из области этнографии современных охотников и собирателей. К. Хилл и М. Хуртадо провели анализ данных о процессах распределения пиши в группах у аче восточного Парагвая (80% диеты составляет мясной рацион). Оказалось, что в среднем две трети пищи, потребляемой каждым индивидом были добыты сородичем, не входящим в состав нуклеарной семьи потребителя. Такая система распределения пищевых ресурсов обеспечивает оптимальные условия для выживания группы в целом и существенно снижает риск остаться голодным.

Таблица 15.2. Влияние мясной пищи и термальной обработки на дневное количество потребляемой с пищей энергии в гипотетической диете ранних Homo.

Интервал:

Закладка: